Предисловие

Снова на Север. Помнится, в прошлом году в поезде Мурманск-Москва нас с напарником посещали крамольные мысли о чередовании походов на север и на юг (юг Сибири). Но ностальгия по Кольскому сделала свое дело, и уже к концу зимы 2010-ого наши думы о грядущей летней экспедиции приобрели откровенно нордический характер. Беглый взгляд на карту железных дорог России отметил тонкую ниточку, тянущуюся из Москвы в Воркуту, с ответвлением на Лабытнанги. От этой ветки и решено было плясать.

Радиус похода достаточно ясно обозначился после сложения на калькуляторе «сбережений» от весенних зарплат и разговоров на финансовые темы с уральскими забросчиками. Неумолимая логика вывела две возможности начать путешествие: дорого, быстро, практически откуда угодно; дешево, долго, много откуда. Первая возможность соответствует заброске вездеходом, вторая – пешком. При наличии большой группы соумышленников первая возможность становится менее дорогостоящей в пересчете на человека. Но в нашем случае список личного состава начинался мной и заканчивался как обычно Артемом, а вялотекущий поиск попутчиков в Инете результатов не дал. С тяжелым сердцем были отброшены Щучьи озера, не раз нехорошим словом был помянут двухнедельный отпуск. Маршрут от озера Естото по Есто-вису, Ния-ю, Большой Усе до Воркуты был забракован из-за малой протяженности, а аналогичный маршрут, но с подъемом вверх по Болшой Усе до озер Малая и Большая Хадыта и спуском по рекам Большая Хадыта и Большая Щучья наоборот пугал длительным участком бечевания или пешки против течения.

Наконец после долгого вождения пальцем по Яндекс-картам появилась мысль о пеше-водной комбинации: пос. Полярный – Большая Пайпудына – Большая Уса – Изья-шор – озера Малая и Большая Хадыта – река Большая Хадыта – Большая Щучья – Бованенковская трасса – Обская – Лабытнанги – Салехард – чемодан – самолет. Снова настал черед задушевных разговоров с забросчиками. Последние были готовы отвезти нас до брода через Пайпудыну, на Лонгот и вообще во много разных мест, но ехать куда-то вверх по Пайпудыне до ее истоков и чуть далее до излучины Усы в самом начале июля они отказывались. То ли забросчик счас мелкий пошел, то ли мы хотели слишком чистого и светлого.

Самым удаленным от Полярного поинтом оказывался брод через Пайпудыну, туда и решено было забрасываться, а дальше ножками. В плане описания пеших участков вдоль Пайпудыны и дальше к Изья-шору и вдоль него очень помог и обнадежил отчет Александра Серкова

http://sanya-serkov.narod.ru/2003pural/index.html, а также личная беседа с автором.

Зело интересовал участок Усы до впадения в нее Изья-шора, а именно его проходимость / категорийность. Пугало слово «ущелье» скупо оброненное в нескольких отчетах, но фотографии на Google-Panoramio напротив особого страха не внушали. Сидя дома, решили идти по воде, на месте, глядя на белопенный поток, зажатый в вертикальных стенках, прыгающий с порожка на порожек, решили водой не идти. Все-таки здравый смысл – вещь в походе незаменимая. Снова пригодился вышеупомянутый пешеходный отчет, а точнее воспоминания о нем и имеющаяся спутниковая карта. Несостоявшимся водникам пришлось идти на перевал, о чем мы нимало не пожалели. А далее был пеший подъем вверх по течению Изья-шора, переход через водораздел к озерам Хадыта, к началу долгожданной водной части и сплав по озерам и рекам Большая Хадыта и Большая Щучья. С выброской вообще все сложилось даже лучше, чем мы могли себе представить, но обо всем по порядку…

Дата прохождения: 2-18 июля.

Участники: Олег -Snake- Скрипкин (г. Орел), Артем Breqwas Куликов (г. Москва).

Погода: повезло, дождей практически не было, днем при ясной погоде прогревалось временами до +20, утром +7-10, ночью около нуля.

Заброска: поезд Орел – Москва, поезд Москва – Лабытнанги до остановки 110 км (пос. Полярный), ГАЗ-66 от Полярного до брода через Большую Пайпудыну.

Маршрут пешей части: от брода вверх по течению Большой Пайпудыны до ее истоков, выход через водораздел к излучине Большой Усы, попытка сплава по ней до каньона, возвращение к излучине, проход к перевалу и по перевалу в долину Изья-шора, подъем вверх по течению Изья-шора, выход через водораздел к истокам озера Малая Хадыта.

Маршрут водной части: (короткая попытка сплава по Большой Усе), цепочка озерец и проток, переходящих в озеро Малая Хадыта, озеро Большая Хадыта, река Большая Хадыта, река Большая Щучья до моста Бованенковской трассы.

Сложность: фон 1,5-2 кс, максимально 2,5 кс.

Выброска: вахтовкой от Разъезда №5 Бованенковской трассы через Обскую до Лабытнангов, паром в Салехард, самолет Салехард – Москва, поезд Москва - Орел.

Протяженность маршрута: заброска от пос Полярный до брода через Большую Пайпудыну – 30 км, пешка от брода до Большой Усы – 18 км, сплав по Большой Усе – 3 км, пешка к истокам озера Малая Хадыта – 21 км, сплав до моста на Бованенковской трассе – 128 км, выброска по Бованенковской трассе до Лабытнангов – 115 км. Итого пешком – 39 км, по воде – 131 км, заброска-выброска – 145 км.

Естественные препятствия пешей части: болота, ручьи, кочкарники, снежники, курумники.

Естественные препятствия водной части: ледяные поля на озерах, фоновые валы на хорошей тяге на Большой Хадыте, плюс обливняки и разбои реки.

Искусственные препятствия: отсутствуют.

Слово «Большая» по отношению к рекам Пайпудына, Уса, Хадыта, Щучья далее опускается, если нет дополнительного уточнения.

4 Июля Вс

001 Полярный

001 Полярный

002 вид из кабины

002 вид из кабины

005 дорога

005 дорога

006 вверх по течению

006 вверх по течению

008 Пайпудына

008 Пайпудына

009 колея

009 колея

011 вид на перевал

011 вид на перевал

013 ручей с перевала

013 ручей с перевала

Вместо эпиграфа

из рассказа местного жителя в поезде Москва - Лабытнанги, где-то на Полярном Урале: «а еще тут рядом место есть, там до сих пор американский флаг воткнут, и след от скафандра остался».

Более 2000 км в поездах Орел – Москва и Москва – Лабытнанги пролетели незаметно. Погода менялась всю дорогу – из дождя приезжали в вёдро и наоборот. Начиная с Инты зарядил мелкий дождь, который прекратился только непосредственно перед пунктом нашего назначения – поселком Полярный (110 км). Сам поселок как жилая административная единица уже расформирован, народу здесь – горстка геологов. Вероятно по этой причине и билеты сюда не продают. К слову, пришлось брать до следующей остановки – Собь. Еще в поезде одна из пассажирок пыталась нас запугать разговорами о том, что поселок сейчас – чуть ли не закрытый режимный объект, куда нас не пустят или сразу же вытурят, потому как там склады, оборудование и вообще не положено, а во исполнение имеется сторож в количестве одна штука, характер скверный, неженат. Однако упоминание фамилии нашего забросчика, который оказался знакомым пассажирки, сразу открыло перед нами двери в поселок. На самом деле никакого режима там естественно нет.

Поезд тормозит всего на 1 минуту прямо на насыпи, перрона нет, спрыгиваем с двухпудовыми рюкзаками на щебенку и идем здоровкаться с нашим водителем. Мы наняли 66-ой ГАЗик, так как до брода через Пайпудыну идет худо-бедно, но дорога и необходимости тратиться на вездеход нет. Поселок Полярный представляет собой скопление невнятных руин, брошенных зданий, механизмов и прочего индастриала. Но мы этого практически не замечаем. Горы! Здесь они кажутся намного ближе, чем из окна поезда, и мы направляемся к ним! Ездой это назвать сложно, но мы, безмерно довольные тем, что наше путешествие после стольких месяцев подготовки таки началось, не замечаем неудобств. ГАЗик периодически на пониженной спускается в глубокие промоины, которыми перемежаются ровные участки насыпи, временами машина форсирует ручьи мелкие и не очень, а иногда вообще уезжает от дороги по «проселку» в сторону, чтобы объехать особенно зловредную запиндю. Через полчаса движения понимаю, что отныне не смогу без улыбки слушать разговоры земляков-джиперов об их off-road покатушках в Средней полосе России.

Из жаркого московского июля мы попали в середину-конец апреля. Тундра едва подернута зеленцой, прохладно. По словам нашего забросчика, мы в этом сезоне первая группа и еще неделю назад он не смог бы здесь проехать из-за снега и разлившихся ручьев, а вот спустя пару недель он наоборот мог бы попытаться проехать и чуть дальше брода на Пайпудыне в сторону Усы. Но такая погода нас вполне устраивает – ни намека на гнус, а одеты мы тепло.

Проезжаем брошенную буровую и ободранные вагончики – безмолвное напоминание о советских геологах. Наш немолодой водитель, говорит, что поселок поднялся и канул в лету на его глазах. Бывшая база геологоразведочных экспедиций оказалась никому не нужна на рубеже тысячелетий. Невольно думаешь, что если бы не газ, то такая бы участь наверно постигла весь Ямал.

Наш автопробег длится час с четвертью. Мы высаживаемся около брода через Пайпудыну, благодарим водителя и делаем первые снимки из серии «снег в июле». Погода по-прежнему хмурая, но дождя к счастью нет. У нас запланирован на сегодня переход вдоль Пайпудыны до появления на левом траверсе перевала на озеро Естото. Стартуем, идти легко: тундра достаточно ровная, зарослей кустарничка немного, чавкает правда под ногами, но зато почти не приходится ничего обходить. Местами угадывается вездеходка, в этом году еще не езженная. Вертим головами по сторонам, повторяя друг другу: «Красота!». На ближайшие две неделе это становится самым часто употребляемым словом. Идем по гигантскому коридору меж двух горных хребтов, вершины и частично склоны которых покрыты снежными разводами. Рядом с нами несет свои воды быстрая Пайпудына, намывая в русле бесчисленные щебневые отмели и оставив на берегу мощные льдины с голубыми прожилками в толще. Облачный свод низок и практически задевает горы. Редкие лиственницы, которые сопровождали нас по дороге от Полярного, здесь пропали совсем.

Неспешно доходим до места, откуда виден перевал на Естото. Собственно, хорошим ориентиром служит достаточно крупный ручей, бегущий из озера Подкова, но и без него перевал просматривается неплохо. Всматриваемся вдаль, еще не представляя, что через пару дней нам самим придется идти по аналогичному перевалу. Лишнее знание – лишние печали. Ручей переходим вброд на пределе наших отнюдь не болотных сапог. Силы у нас еще есть (после 2 дней безделья в поезде то), поэтому решаем пройти еще немного сверх плана. Практически сразу упираемся во второй ручей с крупными подмытыми водой снежниками по берегам. Иллюстрация наглядная – желание ходить по снегу отпадает напрочь. Находим брод и переправляемся на другой берег.

Где-то по дороге легко перекусываем чаем и шоколадом. Газа с собой взяли с избытком и жжем его по любому поводу. Проходим до разбивки лагеря еще пару километров. По пути попадаются поля с проросшими камнями. Почему-то кажется, что не вросли, а наоборот проросли. Чудно. Палатки ставим уже за полночь по местному времени. Разница с Москвой – 2 часа. Мы не переводим время, идем по московскому. От места, где мы разбили лагерь, кажется, что горный хребет по восточной стороне поворачивает и пропадает из виду. Завтра за этим поворотом нам должен открыться вид на хребет Изья-хой. Пошли с котелками на реку и поняли, что спрямляя ее петли, отошли от воды почти на километр.

Погода тем временем наладилась. Тучи сменились редкими облачками, небо распахнулось от горизонта до горизонта, а потом все вокруг порозовело. Солнце закатилось за горы, но оттуда лучи его окрасили дальние пики и гребни, а потом и долину все ближе и ближе к нам в нежно-розовый цвет. Полярный день – ни заката, ни рассвета.

015 снежники

015 снежники

|

016 вид назад

016 вид назад

|

017 проросшие камни

017 проросшие камни

|

|

021 за полночь

021 за полночь

|

020 за полночь

020 за полночь

|

022 розовые горы

022 розовые горы

|

5 Июля Пн

023 поутру за водой

023 поутру за водой

024 Пайпудына

024 Пайпудына

025 безымянный приток

025 безымянный приток

027 в поисках брода

027 в поисках брода

028 к верховьям

028 к верховьям

029 следы геологов

029 следы геологов

031 вороника

031 вороника

032 подъем на водораздел

032 подъем на водораздел

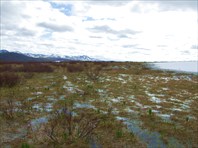

033 болото

033 болото

Утром прохладно - всего лишь несколько градусов тепла, но день обещает быть ясным, и температура быстро поднимается до комфортных +15. Готовим свой первый походный завтрак и отправляемся в путь. Сегодняшний переход целиком посвящен форсированию ручьев, ручейков, болот, луж и прочей гидрографической мелюзги. К счастью ширина большинства потоков не превышает полутора метров. Проходим без проблем. Зато прибавилось карликовых лесков и матерого кочкарника высотой по колено. Обходить смысла нет, идем сквозь.

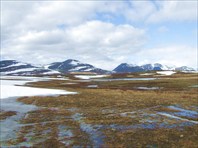

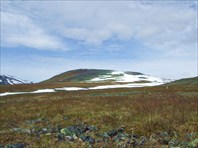

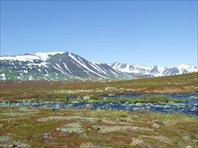

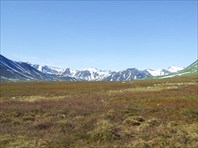

Горы с восточной стороны вскоре отступают, и мы выходим на широкую равнину, плавно поднимающуюся к водоразделу между истоком Пайпудыны и излучиной Усы. Вдали высятся две равновеликих горы хребта Изья-хой с косой седловиной между ними. Не хочется верить, что нам надо дойти до их подножия. Впрочем, настроение у нас бодрое и погода на нашей стороне.

Определенные трудности вызывают поиски брода через крупный приток Пайпудыны. Его русло разбивается на многочисленные рукава, и приходиться подбирать многоходовую комбинацию переходов с мели на мель, дабы не залить сапоги. И это здорово, потому что, в это время можно отдохнуть от рюкзаков, брошенных на берегу.

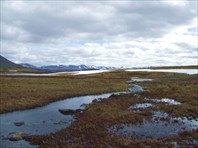

Тундра становится все мокрее и мокрее насколько это вообще возможно, лужи тянутся друг за другом, перетекая одна в другую. Несколько раз натыкаемся на вездеходные следы. Единая колея отсутствует. Иногда следы идут рядом, иногда параллельно, иногда вообще расходятся. Двигаться по ним не стоит, ориентир на горы вдали намного лучше. Неожиданно (так как уже понемногу начинаем забывать о цивилизации) натыкаемся на следы геологоразведчиков. Посреди тундры вбита деревянная табличка, уже нечитаемая, лежат обломки буров и лампочка с надписью «Made in USSR». Спустя некоторое время находим сухой пятачок над ручьем и останавливаемся на перекус.

Миновали пару некрупных овальных озерец, читаемых на спутниковой карте. Понимаем, что мы целый день не видим реку Пайпудыну. Постепенно наша маленькая группа приближается к длинной пологой горе, протянувшейся от нас по правую руку. Река должна протекать перед ней. Эта гора непохожа на остальные: ее склоны, целиком покрытые зелеными каменными осыпями, почти полностью лишены снега. Такой же характер будет иметь и одноименная гора Пайпудына, но ее мы увидим только к вечеру.

Выходим к реке, если ее еще можно так назвать. Ширина – 3-4 метра. Мы идем по дну небольшой лощинки, слева на склоне лежит широкий снежник, тянущийся уже более километра. Из-под снежника бегут десятки ручейков, пробуем пройти по его краю, но снег опасно проминается и уходит под камни, спускаемся вниз и топаем по болоту. Шустрая Пайпудына извивается кольцами, уменьшаясь в ширину на глазах.

Продвигаясь на север и вверх к водоразделу, мы совершаем небольшое путешествие во времени из середины апреля в конец марта по среднерусским меркам. Зеленый цвет остался только у покрытых лишайниками камней, тундра окрасилась в бурые и рыжие цвета, снегу заметно прибавилось. Мы невольно начинаем задумываться о ледовой обстановке на реках и озерах по ходу нашего маршрута. Думы невеселые. Несколько отвлекаемся на снежники рыжего и черного цвета, вода в окрестных бочажках соответствующая. Вид такой, что и в городе увидев, вздрогнул бы, но тут это, скорее всего из-за пыли с гор нанесенной метелями за долгую зиму.

Наконец выходим к длинному озерцу, предпоследнему перед водоразделом. Озеро покрыто льдом. Представляем себе такую же картину на озерах Хадыта, гоним видение прочь, оно возвращается, гоним снова и так несколько раз. Приуныв, поднимаемся чуть выше до округлого озера, лежащего у подножия водораздела, фотографируем скромный ручеек, дающий начало Пайпудыне и лезем на невысокий косогор, отделяющий нас от излучины Усы.

С водораздела открывается потрясающий вид. Внизу гигантской буквой U распласталась широкая Уса, уносящая свои стального цвета воды вдаль меж расступившихся гор. В сторону истоков Усы протянулась неширокая долина, над которой господствует гора Пайпудына, бесснежная, серо-зеленого цвета, дышащая мощью и спокойствием. Прямо у наших ног – спуск к реке через снежник, заросли кустарничка, обмелевшие рукава и через широкий щебневый пляж. Две горы с косой седловиной от нас в паре-тройке километров впереди.

С трудом оторвавшись от созерцания, ищем место для лагеря. Ветрено. К сожалению, единственное сухое место в округе – открытая всем ветрам плоская вершина водораздела. Скрепя сердце разбиваем лагерь, идем за водой, готовим ужин, а потом с чаем садимся на склоне, обращенном к Усе и около часа молча любуемся «фотообоями». Ирреальное ощущение, особенно, если не смотреть под ноги вниз на склон, а только вперед.

Впрочем, усталость берет свое, разбредаемся по палаткам. К вечеру похолодало до +5+7. На наших глазах с востока на равнину надвинулся облачный фронт, вершины гор утонули в тумане, участок синего неба уменьшался на глазах, пока не исчез совсем.

Поспать, однако, удалось недолго, около полуночи слышу за стенкой палатки посторонний шум, открываю полог и буквально нос к носу сталкиваюсь с пастушьей лайкой. Неподалеку стоят нарты, запряженные шестью оленями, сам оленевод деловито поправляет постромки. Бужу своего напарника посмотреть на эту экзотику. Беседы как таковой у нас с ненцем не получается. Он мнется, видно, что он чего-то от нас хочет, но стесняется попросить. Угадать его желания мы не в силах, но, в любом случае, спирта и табака у нас нет. Наконец ненец прощается с нами и, прыгнув на ходу в нарты, уезжает в сторону гор. И только проводив его взглядом, мы видим, что вдали по левому берегу Усы движется крупное стадо, ползет несколько нарт и хаотично бегает множество собак. Оленеводы каслают на север.

|

036 последне озерцо

036 последне озерцо

|

037 исток Пайпудыны

037 исток Пайпудыны

|

038 верховья Пайпудыны

038 верховья Пайпудыны

|

041 палатки на склоне

041 палатки на склоне

|

043 вниз по течению

043 вниз по течению

|

042 Уса

042 Уса

|

044 вверх по течению

044 вверх по течению

|

046 облачный фронт

046 облачный фронт

|

047 гость

047 гость

|

048 нарты

048 нарты

|

6 Июля Вт

049 плывем

049 плывем

050 начало каньона

050 начало каньона

052 вид на каньон

052 вид на каньон

054 начало каньона

054 начало каньона

059 идем поверху

059 идем поверху

062 расселниа

062 расселниа

063 расселина выходит в каньон

063 расселина выходит в каньон

Выспавшись, встаем рано. Настроение бодрое – сегодня начинается водная часть нашего похода. По крайней мере, пока мы в этом уверены. Завтрак, сбор вещей, загрузка лодок и мы отправляемся в путь. Сразу после отплытия проплываем громадный снежник по левому берегу. Высота пласта снега – больше двух метров, длина – метров 150. Снег изрядно подмыт водой и приличных размеров «айсберги» уже откололись от основания и готовы к отплытию. Держимся от них на расстоянии.

Течение Усы спорое – 7-8 км/ч, практически не гребем, рассматривая пейзажи вокруг. Берега реки сложены из щебневых россыпей и выходов серой осадочной породы по структуре похожей на ил. Растительность не доходит до воды несколько метров, берег смотрится пустынно и безжизненно.

Наше водное путешествие продолжается немногим более 20 минут. Из-за очередного поворота реки доносится типично водопадный шум, чалимся к правому берегу, левый занят снежником. Вид с ближайшего холмика однозначно ставит крест на водном продолжении маршрута. Уса за поворотом попадает в скальные стенки, оба берега постепенно поднимаются, образуя каньон. Именно каньон, а не ущелье, так как поток занимает все пространство от стенки до стенки, не оставляя пространства для высадки и тем более для прохода по берегу. Пороги следуют друг за другом через каждые 20-50 метров, категорийность увиденных нами варьируется от 2 до 3+ кс. Преодолеть каждый из них по отдельности можно, преодолеть многокилометровую череду таких препятствий без возможности выхода на берег представляется нам предприятием как минимум сумасбродным. Хотя… возможно каякерам это будет под силу.

Единогласно решаем обносить проблемный участок поверху. Река, прорезав скальную плиту, как нож масло, шумит внизу, а поверху вправо и влево от каньона расстилаются широкие полочки, уходящие к подножию гор. Правый берег кажется нам менее снежным и более ровным, решаем идти по нему. Мы как раз сейчас находимся подле одного из двух пиков, к которым шли вчера весь день.

Погода изумительная – тепло, ясно, солнечно. Пойдем в две ходки, судя по карте, расстояние должно быть совсем небольшое, и не хочется маяться с тяжелыми рюкзаками. На спутниковой карте каньон изображен значительно шире, чем участки реки до и после него. На самом деле это из-за тени, лежащей на одной из его стенок. Сама Уса утром на старте была шириной 30-40 метров, в начале каньона – 10-15 метров, в середине – 5-7 метров. Увидеть ее на выходе из скал нам было не суждено.

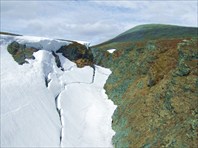

Наш пеший переход продлился по времени едва ли больше водного. На этот раз путь нам преграждает узкая, но глубокая расселина, уходящая от реки в сторону гор. Глубиной с 4-5 этажный дом, с крутыми осыпающимися стенками, с глубоким снегом на дне и с ручьем, бегущим под этим снегом, расселина явно не выглядит проходимой. Начало ее теряется в снегах у подножия гор. На спутниковой карте расселина видна тонкой ниточкой. Снова собираем блиц-собрание и большинством голосов, то есть единогласно, решаем возвращаться вверх по течению Усы, чтобы пройти через перевал в долину Изья-шора. Единственная предложенная альтернатива – попытаться обнести от начала каньона по левому берегу была забракована, так как вдали левый берег вызывает большие сомнения в его проходимости. Проверять не стали.

Прежде чем возвратиться находим более-менее удобный спуск к воде и аккуратно спускаемся вниз. Отсюда каньон выглядит еще более внушительно: наклон стенок близок к вертикали, высота не менее 25-30 метров, поток ревет, прыгая со ступени на ступень, сверху по стенкам каньона разбиваются струйками и брызгами множество ручейков, блистая на солнце, свисают бороды мха. Все это настолько красиво, что нам абсолютно не жаль пройденных километров и тех, что нам еще только предстоит пройти пешком. Красота природы искупает все физические трудности похода.

Возвращаемся к лодкам, хорошо, что мы не упаковывали суда, планируя перенести их во вторую ходку. Снова загружаем байдарки, связываем их цугом и начинаем осваивать новую для нас стратегию продвижения по реке – бечевание. Я иду по берегу с 6 метровой веревкой, привязанной к носу первой лодки, мой напарник идет позади меня и веслом отталкивает лодки от берега, а также помогает мне обводить препятствия. Нам это в целом неплохо удается, так как берег Усы голый. Очень редко попадаются чахлые кустики. Больше неприятностей доставляют редкие наледи у берега, да места на берегу, где совсем пропадает щебень, а остается одна серая грязь, весьма вязкая. Продвигаемся с редкими перекурами, бечевание, оказывается, заметно легче хождения под рюкзаком, а подъем на весле против такого течения был бы, пожалуй, невозможен.

После обеда приходим к месту нашего старта, только на противоположном берегу. Экскурсия в каньон удалась. Вспоминаем прошлогодний поход по Кольскому, нижнее течение Климковки и шутим, что куда бы мы ни шли, всюду наталкиваемся на каньон. Продвигаемся еще немного и обнаруживаем на берегу следы полудюжины нарт, выходящие из реки, близлежащие снежники испещрены свежими оленьими следами. Здесь вброд переходило Усу вчерашнее стадо, они тоже шли на перевал.

Останавливаемся почаевничать. Река стала ощутимо быстрее и вести лодку на бечеве все труднее и труднее, дальше пойдем пешком. Собираем рюкзаки и долго сидим с чаем, всматриваясь вдаль, пытаясь найти взглядом перевал, но отсюда он не виден. Зато перед нами во всей красе возвышаются два пика с косой седловиной. В нас просыпается что-то альпинистское и зовет нас совершить подъем именно по седловине, но мы благоразумно отказываемся от этой идеи.

Отправляемся в путь. У берега вид такой, как будто его долго и тщательно бомбили. Ямы чередуются с горками, траншеи с валами, все это изрядно сдобрено снегом и ручьями. Пожалуй, это самый неудобный участок за все время пешего похода. Мы стараемся форсировать его, и забираем поближе к горе, там начинаются курумник и каменные поля, но все же двигаться легче. Поневоле забираемся все выше и выше, внизу расстилается равнина и видны три изгиба Усы, напротив третьего должен быть вход на перевал, но мы его пока не видим.

В какой-то момент замечаем впереди выше на склоне каменную туру, явно рукотворную. Принимаем ее за своеобразный створный знак, тащить туда рюкзаки сил уже нет, так что бросаем их на камни и налегке поднимаемся к туре. На полпути начинаем ругать себя за «догадливость» - тура стоит на склоне на изрядной высоте, ничего не обозначая, а перевал открылся нам за недалекой бровкой, причем мы едва не ушли по склону выше его. Да… в настоящем воднике альпинист не умрет никогда.

Возвращаемся к рюкзакам. Уже около 8 вечера по Москве. Стать лагерем в ближайшей видимости негде – вокруг каменные поля, ручьи и болота, да и общий уклон значительный. Готовим ужин, здорово, что горелка позволяет это сделать в любом месте. Ужинаем, отправляемся к перевалу, доходим до него за час. По пути видим следы прошедших здесь оленей и нарт, замечаем даже одно отбившееся от стада животное. Перевал представляет собой широкий плоский проход между горами, полого спускающийся к Усе. На самом перевале все в озерцах и соединяющих их ручейках, причем верхняя точка перевала лежит у самого входа – мы видим, что вода течет по направлению к долине Изья-шора. Это радует – подъем уже утомил.

В просвете перевала видно солнце, закатившееся за горы около часа назад. До сих пор мы шли в тени, а теперь снова на наших глазах дальние горы окрашиваются в нежно-розовый цвет, на перевале даже пожухлая трава кажется розоватой, а водные глади озерец выглядят отлитыми из бледно голубого металла. Цветовая гамма фантастическая, а уж панорама, открывающаяся в сторону, откуда мы пришли, просто дух захватывает.

Без проблем находим слегка приподнятое сухое место для палаток. Лагерь разбит к половине одиннадцатого мск. Сегодняшний переход был долгим и разнообразным, количество перепаковок рюкзаков не счесть, шли на весле, на бечеве и пешком. Пьем на ночь чай и ложимся спать.

|

064 спускаемся вниз

064 спускаемся вниз

|

065 вверх по течению

065 вверх по течению

|

067 склоны

067 склоны

|

071 масштаб

071 масштаб

|

|

074 небо над каньоном

074 небо над каньоном

|

075 расселина

075 расселина

|

078 идем назад

078 идем назад

|

079 теснина

079 теснина

|

|

081 к началу каньона

081 к началу каньона

|

082 заполярная колючка

082 заполярная колючка

|

083 начало пешки

083 начало пешки

|

084 финиш проводки

084 финиш проводки

|

085 нам туда

085 нам туда

|

086 тура вдали

086 тура вдали

|

087 гора Пайпудына

087 гора Пайпудына

|

088 вид назад

088 вид назад

|

089 все выше и выше

089 все выше и выше

|

090 перевал

090 перевал

|

091 вход на перевал

091 вход на перевал

|

092 вид с перевала

092 вид с перевала

|

7 Июля Ср

095 нам туда

095 нам туда

096 озерцо

096 озерцо

098 вдоль ручья

098 вдоль ручья

099 начало спуска

099 начало спуска

100 вид назад

100 вид назад

104 вид в долину

104 вид в долину

Просыпаюсь рано утром от… жары. Солнце разогрело палатку, внутри – духота. Снимаю лишнюю одежду, расстегиваю спальник и ложусь досыпать.

Утро выдалось отличное, разомлели настолько, что идти никуда не хочется, мелькают шальные мысли о полудневке, но мы только в начале нашего маршрута, тем более его пришлось невольно изменить и дневать мы тут, к сожалению, не будем.

Правая сторона перевала представляет собой бесснежную невысокую пологую гору, всю покрытую каменными осыпями. Слева перевал ограничивает ее полная противоположность – крутая, заснеженная скала. Впрочем, на нее можно подняться не из перевала, а от его начала, вид сверху должен быть замечательным. Выход из перевала далеко впереди закрыт как пробкой горой Сарт-Пэ, лежащей за Изья-шором, самой долины ручья отсюда не видно, и гора кажется ближе, чем она есть на самом деле.

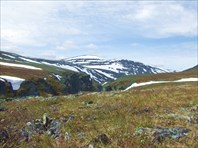

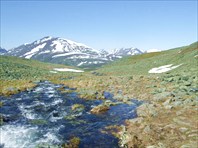

Завтракаем, устраиваем небольшую помывку и стартуем. Идти легко, топаем по оленьим тропам-воргам. Стадо прошло компактно, дорога пробита хорошо. По левую руку от нас бежит ручей, протекая из озерца в озерцо, становясь все более полноводным. В какой-то момент уклон долины резко возрастает, она сужается, каменные осыпи с противоположных склонов смыкаются, и идти становится ощутимо сложнее. Ручей превращается в мощный пенный поток, шумящий меж валунов и плит. Дорога идет то по камням, то по снежникам (успокаиваем себя, что вчера по ним прошло стадо и нарты), то взбирается на правый пологий склон, а то вообще идет по руслу ручья. Еще немного и за очередной бровкой нам открывается вид на окрестности Изья-шора внизу. Смотришь как на карту – все миниатюрное.

Чем дальше спускаемся, тем уже долина. Мы идем справа от ручья, слева прохода по-моему нет совсем. Наконец стенки перевала расступаются, водный поток уходит в сторону, и мы оказываемся в долине. Все обозримое пространство в направлении нашего движения занимают заросли кустарничка и болота, вместе и по раздельности. Стараемся не терять оставшуюся высоту, и продвигаемся вдоль восточного склона гор. Спустя немного времени слышим вдали шум водопада и вскоре выходим к нему. Зрелище весьма живописное. Высота водопада приличная, он разбит на множество ступеней, по которым вода несется прямо на нас, искрясь на солнце, у самого подножия поток веером сбегает с большого каменного выступа. Однозначное место для медитации. Отсюда, кстати, открывается хороший вид на место слияния Изья-шора с Усой. Самого слияния не видно, но завораживают расступившиеся вдали горы и плоская тундра до горизонта. Отдыхаем, пьем воду. Замечаем, что из разных ручьев вода может иметь абсолютно разный вкус. Нам уже попадалась вода с неприятным привкусом, вероятно, все дело в породах, сквозь которые протекают ручьи. Здесь вода вкусная.

Обсуждаем, как идти дальше. Вариантов два: идти строго на север по кратчайшему пути, значит окончательно спуститься в болота, либо держаться склона гор, но уйти в результате чуть восточнее. Принимаем первый вариант. Спустя некоторое время видим стадо, которое мы все время догоняли – оно пасется у склона гор – лишний аргумент в пользу первого варианта. Однако болото здесь зело неприятное – мало того, что приходиться выдирать сапоги из чавкающей жижи, так еще и кустарнички норовят тебя стреножить и повалить в первую попавшуюся лужу. Идем медленно, изредка попадаются крупные камни, на которые присаживаемся отдохнуть. По пути нас догнала пешеходная группа из 6 человек, идущая на Щучьи озера, мы алчно глядим на их «сухопутные» рюкзаки, в которых нет байдарок. На третий день столь несвойственной водникам пешки, мы свято верим в то, что с рюкзаками легче 25 кг можно летать.

Постепенно удаляемся от перевала, вдали «посреди поля» возвышается крутая скала с несколькими острыми зубцами, влево от нее уходит долина в сторону озер Хадыта, вправо – слепой распадок. Кажется, что гора действительно стоит в одиночестве, хотя это лишь начало одной из горных цепей. На нашем левом траверсе – ручей Изья-шор, а за ним Сарт-Пэ – пологая, обтекаемой формы, но не теряющая от этого в величественности. После дневного перекуса, совершенно неожиданно для нас, обнаруживаем, что идем по вездеходке. Колея прослеживается, хотя в этом году по ней еще никто не ездил. Скорость нашего продвижения заметно увеличивается, идти стало легче, да и болота слегка подсохли. Видимо дорога все время шла в нескольких десятках метров от Изья-шора. Выходим к его берегу – провести лодку вверх по течению здесь бы не удалось: сильное течение, кусты по берегам, постоянные перекаты.

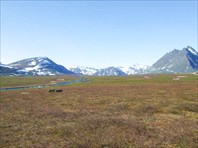

Весь день на небе не облачка, мы снова пришли в апрель, вокруг все зелено, кажется, что листья распускаются на наших глазах. Нас, жителей Средней полосы России, все время нашего пути поражают масштабы окружающих пейзажей: горы массивны, горизонт далек, взор скользит по равнине, не встречая препятствий, а где, наконец, у нас можно увидеть сразу столько много неба?

Хотели за день дойти до озера в форме подковы (высота 251 на карте), но вынужденно останавливаемся – путь нам преграждает приток Изья-шора, несущий свои воды из упомянутого выше слепого распадка. Дорога тоже поворачивает вдоль притока, а на повороте имеется отличное ровное сухое место для стоянки. Тут же находим полузаросшее кострище и кучку сушняка. Разбиваем лагерь, ужинаем. Завтра придется искать брод.

|

107 вид из долины на перевал

107 вид из долины на перевал

|

108 нам туда

108 нам туда

|

109 водопад

109 водопад

|

110 в сторону Усы

110 в сторону Усы

|

|

114 стенки долины

114 стенки долины

|

115 догнали стадо

115 догнали стадо

|

117 нам туда

117 нам туда

|

|

119 Изья-шор вверх по течению

119 Изья-шор вверх по течению

|

Изья-шор вниз по течению

Изья-шор вниз по течению

|

121 вездеходка

121 вездеходка

|

122 место для лагеря

122 место для лагеря

|

123 гора Сарт-Пэ

123 гора Сарт-Пэ

|

8 Июля Чт

124 вид из палатки

124 вид из палатки

125 дорога уходит в сторону

125 дорога уходит в сторону

128 масштаб

128 масштаб

129 Сарт-Пэ

129 Сарт-Пэ

Снова просыпаюсь рано утром от жары, погода радует. Готовим завтрак, разводим небольшой костер, чтобы сжечь накопившийся мелкий мусор. Первый костер с начала похода. Собрать сушняка для приготовления пищи на огне при желании можно, но проще и быстрее кашеварить на газу. Вдоволь топлива будет только после прохождения озер Хадыта.

Сегодня отправляемся в путь перпендикулярно нужному нам направлению. Водная преграда понуждает нас к небольшой радиалке. Приток Изья-шора, лежащий перед нами, значительно больше его самого, истекающего из подковообразного озера. Поток разделяется на 2-4 рукава, каждый шириной от 2 до12 метров. Проходим некоторое время по вездеходке, надеясь, что она, наконец, приведет нас к броду, но спустя километр, понимаем, что дорога, скорее всего, ведет в распадок. Мы у самого подножия вчерашней скалы. Источенный ветрами и дождями сверху и осыпающийся снизу каменный зуб вырастает прямо из тундровых болот, держась поодаль от своих собратьев. Ручей у его подножия весь забросан крупными и мелкими камнями, бывшими когда-то частью горы. Кажется, что по ним легко перебраться на противоположный берег, но это обманчивое впечатление.

Бросаем рюкзаки и безрезультатно ищем участок, где можно было бы перейти если не аки посуху, то хотя бы не залив сапоги. Каждый раз упираемся либо в участок русла с изрядной глубиной, либо в скользкие камни, по которым и без поклажи то идти опасно. Таким образом обследуем более полукилометра ручья. Принимаем решение вернуться к рюкзакам, переодеться в водную одежду и перейти преграду вброд. Выбираем участок с минимальным количеством камней в русле и с относительно спокойным течением, наибольшая глубина – полбедра. Пересечь надо 3 потока, разделенных островками, поросшими кустарником. Артем одет по пояс в неопрен, я – в мембранных штанах. Без происшествий, к сожалению, не обходится. Форсируя второй из трех р укавов ручья, мой напарник, поскользнувшись, садится рюкзаком на очень кстати подвернувшийся обливняк. На берегу останавливаемся на первом же пригорке, просушить несколько подмокших вещей и, собственно, сам рюкзак. Я шучу, что нас не отпускает Хозяйка островерхой горы лежащей перед нами. Около часа нежимся на теплом солнце и легком ветерке. По-прежнему ни намека на гнус.

Последующий путь к подковообразному озеру снова лежит по кустарниковым болотам, чтобы выбраться на сухое место держим курс немного правее, ближе к горе. Тактика себя оправдывает – «Подкову» наблюдаем уже с сухого предгорья, передвигаться тут намного легче, и к тому же мы «срезаем» поворот долины в сторону озера Малая Хадыта. Судя по карте, именно из подковообразного озера берет свое начало Изья-шор. Мы рассчитывали, что водораздел расположен непосредственно за озером, но нам приходится перейти еще не один десяток ручейков бегущих нам навстречу, прежде чем мы видим воду, текущую по ходу нашего движения.

Долина грациозно изгибается, с набранной высоты мы видим ее как на ладони. На противоположном стороне теснятся заснеженные горы, вершина Пороче-Ядык-Пэ с соседними пиками, образует разомкнутый в сторону долину цирк. Дно равнины испещрено озерцами и круглыми плоскими холмиками – торфяными буграми, отсюда они кажутся миниатюрными, но на самом деле имеют диаметр до 25 и высоту до 4 метров. Скоро уже и наша контрольная точка на сегодня – начало цепочки озер, переходящих в Малую Хадыту.

В какой-то момент путь нам преграждает труднопроходимая осыпь из крупных валунов, и мы вынужденно теряем высоту. Обогнув препятствие, видим нашу цель – вытянутое озеро, из которого отчетливо просматривается протока в следующее, а сразу за ним лежит третье, а далее уже совсем большой кусок водного пространства. Пеший переход завершен. Спускаемся к озеру, осматриваем протоку, плыть по ней не получится, слишком мелко, но мы готовы на волок, лишь бы пройти всю цепочку водоемов с самого начала. Лагерь разбиваем на западном берегу озера. В честь окончания пешки я извлекаю из рюкзака сюрпризный продукт – кумкват. К сожалению (или к счастью) оказывается, что данный фрукт не пользуется успехом у половины нашей маленькой походной группы из двух человек. Так действительно не было задумано, утешаю я себя, допивая котелок цитрусового компота.

132 каменный поток

132 каменный поток

|

135 к водоразделу

135 к водоразделу

|

136 озеро "Подкова"

136 озеро "Подкова"

|

|

139 водораздел

139 водораздел

|

|

142 на привале

142 на привале

|

|

|

|

146 долины Малой Хадыты

146 долины Малой Хадыты

|

|

150 лагерь

150 лагерь

|

9 Июля Пт

151 старт

151 старт

152 нам туда

152 нам туда

153 первая протока

153 первая протока

154 озерное расширение

154 озерное расширение

157 Малая Хадыта

157 Малая Хадыта

159 первые льды

159 первые льды

163 место высадки

163 место высадки

Утром - переменная облачность. Завтракаем и надуваем лодки. Даже не верится, что их больше не надо никуда нести, а теперь они понесут нас. Стартуем, минуем первое озерцо и убеждаемся, что протока во второе непроходима абсолютно. Слишком мелко, волочимся пару десятков метров. Далее водный путь представляет собой несложный лабиринт из озер, ответвлений, слепых рукавов и проток. Общее правило – держаться правого берега, у подножия гор. Мы пару раз соблазнялись большими водными пространствами слева, оканчивались это одинаково – тупик, болото, пешая разведка, гребля обратно. В одном месте на протоке между озер есть даже небольшая шиверка – прокатились, постепенно привыкаем к тому, что поход у нас все-таки водный.

Выход в озеро Малая Хадыта практически незаметен. Цепочка озера, среди которых попадались довольно широкие, заканчивается, точнее, заканчиваются протоки между ними и прямо по курсу видна только вода и горы. Причем горы образуют такой плотный задний план, что глаз с трудом различает место, где Малая Хадыта смыкается с Большой.

Погода портится, облака уже отнюдь не переменные напоминают рыхлое белое одеяло, повисшее над вершинами гор. Вдобавок нам начинают попадаться льдины, а вдали от берега до берега озера протянулась подозрительная белесая полоса, которая не может быть ничем иным как ледовым полем. Вопрос – есть ли в нем проход?

Подходим ближе. Поле представляет собой скопище разнокалиберных льдин. Часть из них плавает отдельно, но большинство плотно сбиты воедино. Безуспешно пытаемся найти проход, проплываем поперек все озеро, заходя в бреши ледяного покрова, однако все они заканчиваются тупиками. Наблюдаем интересное явление: часть ледяного поля состоит из множества спаянных между собой вертикальных столбиков, которые легко рассыпаются в кристаллическую кашу от малейшего касания веслом. Плыть в такой каше затруднительно, но можно. Однако большая часть льда представляет собой традиционные напитавшиеся влагой монолитные плиты. Идем к берегу, готовясь к грандиозному обносу – препятствие простирается вперед на несколько сот метров. Погода портится еще чуть-чуть – из облаков начинает что-то накрапывать.

Высаживаемся на правый берег озера, параллельно воде вдаль уходит снежник шириной около 15 метров, выше снега идет полоса кустов, уклон берега здесь увеличивается. Обнос поверху обещает быть весьма трудоемким. Осторожно обследуем снежник на предмет его проходимости, промоин или ручьев не видно, снег плотный, глубиной около полуметра. Медленно продвигаемся по верхней кромке снежника, фактически снежников 3 подряд и тянутся они почти на полкилометра, пока не начинается свободная вода. Возвращаемся к лодкам, и начинаем волок. Тянем байдарки по снегу подальше от берега, лодки скользят легко, но одновременно норовят сползти в озеро. После первого снежника замечаем вдоль берега узкую полоску воды, спускаемся и проходим немного на веслах. Ширина протоки между льдами и берегом чуть больше ширины наших Щук, местами приходится буквально протискиваться. Снова выбираемся на снежник, продолжаем волок. В какой-то момент не можем удержаться от соблазна сфотографироваться – слишком зимняя вокруг картина: черно-белая без намека на зелень чаша гор вокруг, широкая полоса снега, переходящая у берега в поле изломанного льда, низкое серое небо. Удивляемся постоянной «смене времен года» за время нашего небольшого путешествия: март, апрель, май – все перемешалось в июльском Заполярье.

С последнего снежника в воду съезжаем по-тюленьи, благо уклон небольшой. Преодолеваем финальное препятствие – полосу рассыпчатого столбчатого льда и, наконец, выбираемся из ледового плена на чистую воду. И, собственно, обнаруживаем, что озеро Малая Хадыта на этом заканчивается и перед нами лежит узкая протока в Хадыту Большую.

В протоке обнаруживается на удивление быстрое течение, слева в нее широким веером впадает безымянный ручей. Вдали у подножия гор видим группу из шести встреченных ранее пешеходников, видимо, мы догнали их по воде. На выходе из протоки, в самом начале Большой Хадыты расположен овальный островок. Нас обуревает странное асоциальное желание стать лагерем именно на нем, как будто на «большой земле» нам кто-то будет мешать. Высаживаемся и немедленно становимся объектом атаки дюжины чаек, приглядевших этот островок под свои гнезда. Противостояние длится недолго. Вопли пернатых, опасное пикирование над нашими головами и их готовность к «бомбометанию» заставляют нас ретироваться. Чайки еще долго кружат над островком, выкрикивая нам вслед что-то явно обидное.

Озеро Большая Хадыта, открывшееся нашим взорам, полностью зажато меж горных гряд. Горы левого берега кажутся более крутыми, берега субъективно менее подходят для стоянки, правый берег более пологий и гостеприимный. Повсюду свежая зелень растительности чередуется с зелеными осыпями скальных обломков. Мы останавливаемся на южном берегу водоема, в самом начале озера, с горы над нашей стоянкой бежит шумный водопад, теряющийся у подножия в густой поросли кустов. Пока мы разбиваем палатки, устанавливается полный штиль, облака к этому времени слегка рассеиваются, и гладь озера превращается в идеальное зеркало, отражающее горы и небо. Иллюзия настолько полная, что приходится буквально напрягать зрение, чтобы разглядеть сквозь новоявленную амальгаму очертания камней на дне.

Вечером организуем небольшую прогулку по берегу, но быстро надоедает «бродить по лесу». Кусты здесь образуют целые рощи и достигают уже негуманного размера по грудь идущему. Возвращаемся в лагерь и знакомимся с первыми за весь поход комарами, к счастью пока немногочисленными, до сих пор наши с ними пути не пересекались. Завтра – дневка, планируем пройти вдоль всего берега озера до ручья Гидрологов и, если будет возможность и желание, то сходить на ледник ИГАН.

|

164 снежный волок

164 снежный волок

|

165 ледяные столбики

165 ледяные столбики

|

|

168 протока в Большую Хадыту

168 протока в Большую Хадыту

|

171 вечер на Большой Хадыте

171 вечер на Большой Хадыте

|

173 зеркальные горы

173 зеркальные горы

|

174 Большая Хадыта

174 Большая Хадыта

|

175 вода

175 вода

|

176 отражение

176 отражение

|

|

180 гладь

180 гладь

|

10 Июля Сб

182 по Хадыте

182 по Хадыте

184 ледяной затор

184 ледяной затор

185 бросаем лодки

185 бросаем лодки

187 вездеходка

187 вездеходка

Дневка, проснулись поздно, приготовили нетипичный завтрак – вместо молочной каши гречневый гуляш и налегке отправились на веслах вдоль озера. Погода отличная, на небе ни облачка, парит, сквозь зеленоватую толщу воды хорошо просматривается каменистое дно. Проходим пару километров и понимаем, что у нас легкое дежа-вю. Вдали от берега до берега протянулась полоса льда. В жару, при ясной погоде, зеленых берегах ледовый затор кажется ирреальным. Снова ледовое поле, снова два вида льда и снова отсутствие проток. Только снежника на берегу не хватает.

Высаживаемся на берег и продолжаем путь пешком. Вдоль самой воды, а иногда и в воде идет вездеходка, мы вчера видели ее продолжение у нашего лагеря. Природа распускается, все вокруг в цветах, журчат ручьи с гор. Идти легко, от воды до гор протянулась широкая ровная полочка, местами прерываемая каменными осыпями. Берег представляет собой каменистый пляж, глубина нарастает медленно. С трудом подавляем в себе желание искупаться, температура воздуха +20 градусов, воды – раза в 3-4 меньше. Большая Хадыта чертовски красива!

Постепенно нам открывается оконечность озера, до этого скрытая за небольшим изгибом, на противоположном берегу вдали видны домики турбазы, а над ней гигантским лбом вздыбливается плосковерхая гора, подчеркивая разницу в масштабах рукотворного и природного. Поднимаемся по предгорью вверх, открывается вид на исток реки Большая Хадыта. Поток разбивается на десятки рукавов, разделенных островками, мелями, косами.

По пути по берегу осматриваем каждый поток в поисках ручья Гидрологов, отличающегося белесым цветом воды. Находим следы пребывания человека – размотанные гусеницы от вездехода, сквозь них уже проросла тундра, на девственном берегу озера брошена ржавая бочка из-под горючки. Практически отчаявшись уже найти ручей, решаем подняться на еще один холмик, оглядеться и повернуть назад. По пути наверх слышим нарастающий шум воды, переваливаем через холм и видим внизу на дне распадка белый и от пены и от растворенных примесей ручей. Ручей Гидрологов. Фактически он впадает не в озеро, а в самое начало реки Хадыта.

Наверно удобнее всего было бы подняться вверх по ручью по дну распадка, по самому руслу ручья, так как стенки распадка достаточно сильно наклонены и двигаться по ним неудобно. К сожалению подтвердить эту теорию мы не можем, так как водный поток бежит под мощными пластами снега, периодически вырываясь на поверхность. Проходим несколько сот метров по правому борту ущелья, приходиться лезть по камням, кустам, проваливаться в снежники и чавкать по ручейкам. Благоразумно (или малодушно, черт его знает) решаем на ледник не идти, а в качестве сублимации подняться на ближайшую невысокую горушку, начинающуюся прямо от борта распадка. Карабкаемся вверх по склону, преодолеваем несколько снежников и каменистых осыпей, наконец, когда нам открывается путь на вершину, видим, что до самого пика лежит снег, отполированный ветрами и солнцем. Уклон значительный, поворачиваем вниз, успокаиваем себя тем, что мы все-таки не альпинисты, хоть нас периодически и заносит.

Спускаемся долго и аккуратно, по пути находим на влажном грунте свежие следы медведя. Хмм, ему то что здесь было надо? Возвращаемся к лодкам, прошли за день порядочно, обходим ледяной затор, завтра нам его предстоит обнести. На озере снова полный штиль, байдарки легко скользят по водной глади в сторону лагеря.

Ужинаем и (вот не сидится ведь) вбираемся на склон, по которому сверху бежит водопад. Поднимаемся достаточно высоко, фотографируем и встречаем здесь «закат» - момент, когда солнце заходит за горную цепь. Довольные и усталые спускаемся в лагерь.

189 льды

189 льды

|

191 по берегу

191 по берегу

|

193 проросла

193 проросла

|

|

195 ущелье ручья Гидрологов

195 ущелье ручья Гидрологов

|

196 исток реки Большая Хадыта

196 исток реки Большая Хадыта

|

197 ручей Гидрологов

197 ручей Гидрологов

|

198 на ледник ИГАН

198 на ледник ИГАН

|

199 вверх по склону

199 вверх по склону

|

|

|

202 пик

202 пик

|

203 вид на озеро

203 вид на озеро

|

|

207 гора Анучина

207 гора Анучина

|

208 кар

208 кар

|

|

|

212 водопад

212 водопад

|

11 Июля Вс

213 снова ищем проход

213 снова ищем проход

215 столбчатый лед

215 столбчатый лед

218 на чистой воде

218 на чистой воде

219 вид с пляжа базы

219 вид с пляжа базы

220 ручей Гидрологов

220 ручей Гидрологов

221 база

221 база

222 единственный жилой дом

222 единственный жилой дом

223 главное здание

223 главное здание

226 брошен

226 брошен

Встаем рано, собираемся быстро, продолжается водная часть нашего похода, сегодня пойдем по реке. По пути к ледовому затору на озере нам встречается несколько льдин, ветром их что-ли отогнало? Затор за ночь изменился, поле стало менее спаянным, во льдах появились протоки. Пытаемся пройти под правым берегом по открытой воде, постепенно углубляемся в лабиринт проток, уходя к центру озера, местами пробиваемся через небольшие участки столбчатого льда, описываем какой-то немыслимый зигзаг, чтобы таки выйти в тупик. Очередной участок свободной воды заканчивается полосой ледяного крошева, в котором попадаются довольно крупные экземпляры. Отступать поздно, разбиваем веслами и подминаем под лодку смерзшиеся «карандашики» льда, обходим напитавшиеся водой ледяные плиты. Наконец-то свободная вода!

С соседней льдины на нас критически смотрят две чайки. Учитывая, что они вполне могли видеть в море настоящий ледокол, их скептицизм по отношению к нашим Щукам понятен. Подумываем о присвоении себе ироничного звания «начинающие челюскинцы».

Еще с километр пути и мы высаживаемся в конце озера на пляже перед базой. Вообще, по словам местных, это заброшенная губернаторская дача. Весьма похоже на правду, судя по основательности построек и по остаткам отделки. На пляже нас встречают неизменные плоды цивилизации: пустые бутылки из-под нац. напитка, бывшие братские могилки бычков в томате и прочие прелести пикников на открытом воздухе. Посереди всего этого одиноко стоит школьный стул. Не иначе, стихи декламировали.

От пляжа разъезженная вездеходка ведет нас через пару-тройку быстрых ручьев к свалке металлолома и полуразрушенным домикам. Вокруг бегают зайцы, даже не пытаясь прятаться. Усадьба построена добротно, жилые дома обшиты сандвич-панелями под облицовочный кирпич, видны остатки деревянного орнамента, но сейчас все находится в ужасающем состоянии. Внутри домов все ценное вывезено, а все прочее варварски разбирается под чьи-то хозяйственные нужды. Признаться, мы ожидали увидеть здесь, что-то вроде привала для путников, но в большинстве домов жить невозможно, из-за того, что все раскурочено и загажено.

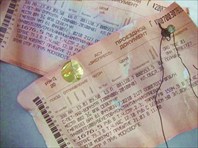

Обращаем внимание на наиболее уцелевший домик, в нем заколочено пара окон, одно даже приперто снаружи кроватью. Внутри большая часть комнат представляет собой сплошную помойку, но в кухне и в небольшой спальне рядом видны следы зимовки. По интернет-адресу, написанному на стене, и оставленным мартовским (!) ж/д билетам СПб – Воркута дома удалось найти отчет о соответствующем лыжном походе (http://www.tourism.ru/phtml/users/get_report.php?673). У меня нет слов. Respect, мужики!

Последнее строение. Похоже на генераторную, два прочных бетонных основания внутри и, собственно, один агрегат валяется неподалеку. Как и прочие домики, этот тоже сильно поврежден. Позади него ржавеет вездеход, забитый водочной и пивной тарой. Атмосфера гнетущая. С печальным чувством покидаем базу, снова проходим мимо гигантской свалки металлолома и брошенных вездеходов. В условиях тундры все эти руины и заброшенности будут очень долго оставаться бельмом на красивом горном озере Большая Хадыта. Встретить здесь такую помойку тяжело и стыдно…

Пока мы бродили, погода успела испортиться. Из набежавших туч накрапывает легкий дождь. Итак, переходим к водным процедурам на весьма шустрой реке. На участке от озера до выхода из гор Хадыта несет свои воды быстро, река дробится на бесчисленные протоки и рукава, в русле много мелей и достаточно обливняков, характерные пороги выделить нельзя, но валы (в том числе местами до метра высотой) идут постоянно. Общий фон участка я бы охарактеризовал как 2-2,5 кс. Допускаю, что при приближении уровня воды к меженному, Хадыта станет менее спортивной из-за возросшего количества мелей.

Спустя пару сотен метров после озера видим на берегу последнее напоминание о базе –искореженный катер. Стараемся больше ее не вспоминать. Идем споро, за сегодняшний и завтрашний переход GPS фиксирует максимальную скорость 20,6 км/ч. Для Щуки это практически Формула-1. По крайней мере нам так кажется. Фактически вся река представляет собой одну большую шиверу: плюхаемся на валах, обходим камни и мели. В некоторых местах рукава Хадыты ненадолго собираются воедино, и высота валов резко возрастает, окатывает до макушки. Чувствуется мощь реки. Скучать точно не приходится!

С перерывами моросит дождь, из лодок почти не выходим. Улово для выхода на берег найти сложно, временами останавливаемся в более спокойных протоках, чтобы буквально отдышаться. Слалом как никак. На берегу лежат толстые льдины с голубыми прожилками, начинают появляться первые деревья. Проходим еще несколько километров и останавливаемся на правом берегу, еще рано, но нам хочется растянуть удовольствие от горного участка Хадыты подольше. Разбиваем лагерь на небольшом пригорке, разводим костер, перекусываем и принимаем гостей – от пасущегося вдали стада приходят два ненца с собаками. И снова этот нелепый разговор ни о чем. Пастухи чего-то ждут. Чего-то у нас нет, поэтому угощаем их чаем с печеньем. Узнаем от них некоторую полезную информацию о Бованенковской трассе, в частности неутешительную о трафике поездов и вахтовок. Удивительно, но эти ненцы ничего не могут сказать о погоде, будет она улучшаться или ухудшаться, похолодает или потеплеет, пойдет снова дождь или нет. Лето – уже хорошо. Нам до них далеко с нашей зависимостью от метеосводок.

Оленеводы уходят, напившись чаю. Спустя некоторое время по противоположному берегу медленно проходит длинный обоз и стадо. Долго наблюдаем за этой процессией, убеждая себя, что все это реально, хотя чувствуем себя как в Звездных войнах, попав на другую планету.

227 жилой дом

227 жилой дом

|

228 респект, мужики!

228 респект, мужики!

|

|

231 заяц

231 заяц

|

232 свалка

232 свалка

|

234 покидаем озеро

234 покидаем озеро

|

|

237 лед

237 лед

|

238 шиверы

238 шиверы

|

|

|

|

|

245 стадо

245 стадо

|

246 на берегу

246 на берегу

|

|

248 вечер

248 вечер

|

|

12 Июля Пн

250 снова плывем

250 снова плывем

254 перекур

254 перекур

255 щебневые косы

255 щебневые косы

256 первые деревья

256 первые деревья

257 на стоянке

257 на стоянке

Продолжается хмурая погода, по верхам сопок (острые горные пики остались вчера позади) ползет туман, но в долину не спускается. Дождя нет. Завтракаем и отправляемся в путь. Река сегодня остается не менее быстрой, чем вчера. Русло по прежнему дробится на множество рукавов. При нынешнем уровне воды, можно плыть даже по боковым протокам. Иногда они уходят в сторону и по полкилометра текут, не смыкаясь с основным руслом. В боковых рукавах попадается больше препятствий в виде камней, коряг и вырванных с корнем кустов, при этом места для маневра меньше, приходиться слаломить. Пикантности ситуации добавляет то, что зачастую все протоки кажутся равнозначными и сложно определить, какая из них основная, а какая через сотню метров нырнет в сторону.

Идем быстро. Как и вчера основные препятствия – валы: отбойные от берега, косые от камней в русле, стоячие от лежащих на дне камней. На Щуках все это воспринимается весьма спортивно. Признаться, пройдя пешую половину маршрута, думал, что водная часть понравится нам меньше, но это оказалось не так. Мы настолько увлечены рекой, что даже не обращаем внимания на погоду.

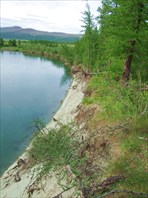

Во время перекуров осматриваемся вокруг. К Хадыте с обеих сторон полого спускаются округлые сопки. Снега на них совсем немного. Дно и берега реки сложены крупной галькой и обточенными водой камнями, берега плоские, изредка приподнимаются ненадолго на 3-4 метра над водой. Тундру постепенно сменяет лесотундра, появляются кусты в человеческий рост, потом настоящие деревья – одиночные лиственницы, спустя некоторое время они собирающиеся в жиденькие рощицы.

Где-то за пару километров до впадения Сальятальбя слева сходу влетаем в препятствие чуть более мощное чем все, что было до этого. Воды Хадыты собираются воедино и с шумом проносятся через редкую гряду обливных валунов. Порогом это назвать сложно, такие места нам уже встречались, но это, пожалуй, самое категорийное место на всей реке. Кульминация прохождения – с полудюжины следующих друг за другом валов, первый – больше метра высоту. Славно поплескались. Вдоль берега, впрочем, вода поспокойней.

На стоянку встаем рано, до сегодняшнего чекпоинта – устья Сальятальбя мы практически дошли, хочется оставить еще эмоций на завтра. Примерно за полкилометра до впадения этого притока Хадыта делает правый поворот, буквально упираясь в высокий каменисто-песчаный намытый берег. Река разливается здесь метров на 200 в ширину. Вообще основное русло до сих пор было не шире 50-60 метров, а вместе с островами и боковыми рукавами Хадыта местами раздается до 250-300 метров.

Выбранное для лагеря место напоминает грандиозное поле для гольфа – равнина с небольшими ложбинками, парочка бочажков с талой водой и повсюду зеленая свежая трава, будто постриженная газонокосилкой. Неподалеку проходит вездеходка, чуть дальше лежат предгорья сопок поросшие лиственничным лесом. Место отменное.

Перекусываем и идем осматривать окрестности. Заходим в лес. Деревья стоят редко, под ногами камни, едва прикрытые мхом, повсюду распустились скромные северные цветы. Описываем широкую дугу и оказываемся на берегу Хадыты ниже по течению. Напротив нас сбегает по камням живописный водопад.

Вечером разводим костер и долго сидим у огня, глядя на реку.

258 "поле для гольфа"

258 "поле для гольфа"

|

259 дорога

259 дорога

|

263 лес

263 лес

|

|

265 вид на лагерь

265 вид на лагерь

|

|

|

270 водопад

270 водопад

|

|

273 мирный гнус

273 мирный гнус

|

13 Июля Вт

275 шивера

275 шивера

278 протоки

278 протоки

281 стоянка в лиственницах

281 стоянка в лиственницах

282 вид на предгорья

282 вид на предгорья

285 горка-ориентир в начале фермы

285 горка-ориентир в начале фермы

Воистину 13-е число. Вечером поднялся ветер настолько сильный, что около полуночи пришлось вылезать из теплого спальника и корректировать положение палатки. Ночью ветер поутих, но пошел дождь. Пожалуй, первый и последний настоящий дождь за весь наш поход. Впрочем, к утру он прекратился. Нехотя покидаем палатки. Сыро и холодно, на термометре всего +3. Первым делом пьем чай, потом пакуемся, собираем лодки, а перед отплытием снова достаем горелку и кипятим чай, чтобы согреться перед водным переходом.

Характер реки не меняется третий день – завидное постоянство. Постоянные шиверы, череда мелких препятствий, валы, брызги и прочие прелести. Уклон воды виден на глаз, просто удивительно, что нет серьезных порогов. Изредка удается найти улово у берега и остановиться перевести дыхание. С сожалением понимаю, что не получится проиллюстрировать этот быстрый участок Хадыты достойными фотографиями. Как я уже сказал, причаливаем в исключительно спокойных местах, бурноводье сфотографировать на ходу по понятным причинам не получается, а топать к нему по изрезанному протоками берегу не хочется, идем на одном дыхании.

Где-то посередине сегодняшней дневной нормы валы постепенно пропадают. Течение замедляется, но пока все еще можно не грести, а подгребать. Примерно к этому времени начинает проясняться небо, облака перемежаются большими синими прорехами, ощутимо теплеет. Сопки становятся меньше, деревья все выше карабкаются по их склонам. Рельеф меняется буквально на глазах – мы идем с хорошей скоростью. Наконец замечаем вдали две горы по обеим сторонам реки, за которыми виднеется только небо – выход на равнину. С тоской смотрим на последние осыпи из бурой скальной породы по бортам речной долины. Прощайте, горы.

К равнине Хадыта постепенно собирает свои воды в одно русло. Однако мне «удается» напоследок юркнуть буквально в последнюю боковую протоку, которая уносит меня меж поваленных деревьев куда-то вдаль от реки, а потом также стремительно возвращает обратно, к потерявшему было меня напарнику.

По равнине проходим совсем немного. Стоянка на сегодня была запланирована в точке, где в Хадыту справа впадает протока из безымянного озера. Сразу за ней по этому же берегу высится одинокая горочка, с которой начинается огороженная территория. Субтильным забором, охватывающим значительную площадь, окружен вольер овцебыков. В километре ниже горки расположена центральная усадьба Горно-Хадытинского государственного заказника.

Решаем сходить туда после установки лагеря и перекуса. Останавливаемся тут же на левом берегу в небольшой рощице из десятка лиственниц. Рядом в реку спускается вездеходка. По малой воде здесь брод, сейчас воды в реке явно больше чем нужно. В рощице стоит изумительный аромат свежей хвои, под ногами на удивлении сухо. Отличное место для лагеря. Вдаль простирается зеленая равнина, усыпанная редко стоящими деревьями, на горизонте раскинулись поросшие лесом сопки. Распогодилось: ясно, солнечно, жарко!

Перекусываем, переплываем на противоположный берег и идем по редкому лиственничному лесу к заказнику. На полдороге набредаем на егеря, ловящего хариуса на блесну. Который раз уже жалею, что не взял с собой удочку и который раз в оправдание вспоминаю, сколько весил мой рюкзак на старте (33 кг). Полтора-два килограмма снастей были бы лишними.

Егерь встречает нас с радушием человека, которому уже несколько недель не с кем поболтать. Видно, что он разрывается между желанием порыбачить еще или пойти с нами. Наконец после очередного хариуса, он сматывает снасти и мы идем с ним пить чай. Егерь угощает нас хариусом-малосолкой и чаем с печеньями. Во время еды узнаем, что на территории заказника успешно разводят овцебыков, которые ранее заселяли весь север Сибири. В целом животноводческая работа продвигается, несмотря на зимние набеги медведей-шатунов. Егерь практически в форме монолога выдает на гора массу информации о заказнике, жизни в Заполярье, природе, зверье, да и просто курьезов. Мы были благодарными слушателями (и едоками) и тихо радовались, что мы с этом году первая, а не n-ная группа в гостях у нашего собеседника.

После второго чайника чая пошли на экскурсию по ферме. О таком мы даже и не могли мечтать. Поднялись на вышеупомянутую горушку и… овцебыков не увидели. Долго егерь смотрел в бинокль по сторонам, потом спросил у нас про дату, сплюнул, услышав про тринадцатое, и предположил, что стадо пасется в единственном месте не видном с горы. Впрочем, одного овцебыка мы засекли, он лежал у самого забора в полукилометре от усадьбы.

Долго любуемся расстилающейся сверху панорамой окрестностей: плоская как столешница тундра нежно-зеленого цвета, синие проблески озер, петляющая вдали Хадыта… И таки идем смотреть поближе единственное доступное животное, по пути оглядывая хозяйство и вездеходы. Овцебык оказывается явно не в восторге от нашей компании, выражает он это шумным хрюканьем и колдунским топтаньем на месте. Стараемся не сильно его беспокоить, фотографируем и возвращаемся в дом снова чаевничать.

Услышано баек и выпито чая за несколько часов в заказнике было, наверно, больше, чем за пару недель нашего похода. Можно только поблагодарить гостеприимного егеря за экскурсию и массу ценной информации. Кстати, помимо прочего, было сказано, что на Бованенковской трассе машину или поезд можно ждать несколько дней. Учитывая приближающийся финиш, нас это заставило малость призадуматься.

Возвращаемся в лагерь. Вечер прошел спокойно, погода отличная.

287 редколесье

287 редколесье

|

289 хариус

289 хариус

|

|

291 усадьба заказника

291 усадьба заказника

|

292 летняя кухня внутри

292 летняя кухня внутри

|

|

294 овцебык б/у

294 овцебык б/у

|

295 наш провожатый

295 наш провожатый

|

296 виды сверху

296 виды сверху

|

|

302 овцебык во плоти

302 овцебык во плоти

|

|

|

|

307 забор

307 забор

|

|

14 Июля Ср

310 небо

310 небо

316 песчаные обрывы

316 песчаные обрывы

322 последние километры Хадыты

322 последние километры Хадыты

Посещает предательская мысль сплавать к егерю и отметить День взятия Бастилии, думаю, он был бы не против. Душим мысль на корню.

Снова радует отличная погода. Завтракаем, устраиваем небольшую помывку и отправляемся в путь. Расстояние от фермы овцебыков до слияния Хадыты со Щучьей проходится быстро – часа за 3. Река постепенно замедляется с 6 до 1,5-2 км/ч, берега становятся все более плоскими, а перелески по берегам все более густыми. В русле часты мели (иногда простирающиеся на 2/3 ширины реки) и щебневые косы. Одновременно с затиханием течения увеличивается доля песка в речных отложениях и уменьшается доля гальки – река теряет свою силу. Поток начинает меандрировать, подмывая мягкие берега, иногда почва нависает над водой карнизами, порой они шумно падают в воду на наших глазах.

В низовьях Хадыты и на Щучьей одни и те же береговые ландшафты сменяют друг друга по очереди: высокий песчаный обрыв с падающими лиственницами следует, за плоским песчано-травянистым пляжем и наоборот. Высаживаемся и взбираемся на один из таких обрывов обозреть окрестности. Горы остались вдали, вокруг все плоско. Заметно активизировались комары, собственно еще вчера мы начали брызгаться Гардексом, но сегодня гнус впервые стал невыносим.

Стрелка двух рек практически незаметна. Щучья после принятия в свое лоно вод Хадыты становится чуть шире, характер берегов не меняется. Разве что на высоких песчаных намывах отчетливо проступают отметки уровней воды в разное время. Решаем плыть дальше, не останавливаясь пока на ночевку. Периодически выходим на берег, карабкаемся по обрывам, чтобы сверху полюбоваться залесенными предгорьями вдали и расстилающейся бархатной тундрой, а также одновременно убедиться, что вблизи этот бархат представляет собой влажный кочкарник непригодный для бивака. На низких песчаных берегах хоть и ровно, но сыро и неуютно среди кустов. А после обнаружения свежих медвежьих следов становится еще неуютней. Плывем, плывем, плывем.

Постепенно портится погода, начинает моросить дождь, решаем переждать его на воде в движении. Щучья жутко петляет. Глядя на карту, подмывает желание снова сделать поход пеше-водным, но вылезать из уютной байдарки все-таки не хочется. Проходим впадение Малой Хадыты справа, она протекает через обширную луговину совсем спокойно. Время уже к вечеру, но останавливаться на ночевку нет желания: места не нравятся, да и дождь то затихает, то начинается снова.

После очередного изгиба реки ищем обозначенную на карте протоку из озера Ненянгто, срезающую накоротко одну из многочисленных петель Хадыты. Находим без проблем, плывем по ней как в Средней полосе – берега поросли деревьями, над головой смыкается зеленый свод, вот такое вот Заполярье.

Проплываем одинокий чум на берегу. В доказательство того, что местным жителям не чужды плоды цивилизации, на высоком берегу над рекой стоит железная ванна. Печь для подогрева воды стоит рядом. Жаль, можно было бы совместить.

Течение совсем ослабевает, штиль, вода больше напоминает зеркало, в нем отражаются низкие тучи. Перед впадением Малыко Хадыта делает особенно одиозный меандр, ширина перешейка всего 100 м, при аналогичной ширине реки. Высаживаемся на высокий берег, желая посмотреть на это явление сверху, но попадаем в заросли густого буквально непроходимого кустарника. Сил к вечеру уже немного, так что решаем не изображать из себя лосей, а идти по воде. После впадения Малыко уже совсем нет смысла останавливаться на ночлег, до моста Бованенковской трассы осталось совсем немного.

В общем, можно констатировать, что Щучья нам понравилась на порядок меньше, чем все другие участки похода, хотя возможно впечатление испортила пасмурная погода. Последняя перед мостом протока, спрямляющая путь, и мы у цели. Как-то незаметно, в охотку, пройдя на весле за 12 с перекусами часов около 62 километров, мы вышли к цивилизации в ее газпромовском воплощении.

Около моста (точнее пары мостов – ж/д и авто) есть несколько сносных мест для стоянки, но большая и лучшая их часть оказалась занята рыболовами с мотором. Ниже моста по левому берегу лежит остров, а по правому топкие берега не способствуют высадке, да и впадение безымянного притока отрезает путь к Большой земле. С трудом нашли для лагеря свободный пятачок земли чуть выше моста. Мне кажется, что срезать последнюю петлю Хадыты имеет смысл, если вы планируете немедленный антистапель и выброску на разъезд, если же вы хотите постоять лагерем несколько часов (для просушки, сортировки вещей, например), то лучше будет идти по петле и выбирать место для бивака где-то на ней в зоне видимости моста, а километр-полтора можно и прошагать. Не забудьте, что левый берег петли – это остров.

Уже за полночь (по мск, мы все это время жили по мск) разбиваем палатки, колья в каменистую землю категорически не втыкаются, приходится класть их плашмя и складывать на них пирамидки из камней, пьем поздний чай и разбредаемся спать. Завтра – дневка, просушка, сборы, контакт с людьми и много дивных открытий в плане транспортного сообщения.

|

|

|

325 стрелка со Щучьей

325 стрелка со Щучьей

|

326 Щучья справа

326 Щучья справа

|

|

|

|

332 на просторах Щучьей

332 на просторах Щучьей

|

334 песчаные намывы

334 песчаные намывы

|

335 впадение Малой Хадыты

335 впадение Малой Хадыты

|

336 река Малая Хадыта

336 река Малая Хадыта

|

|

339 чум с ванной

339 чум с ванной

|

|

341 недалеко от устья Малыко

341 недалеко от устья Малыко

|

343 мосты Бованенковской трассы

343 мосты Бованенковской трассы

|

15 Июля Чт

344 по пути в магазин

344 по пути в магазин

348 магазин

348 магазин

Выспались, вдумчиво позавтракали, разложили лодки на просушку. За весь день помимо хозяйственных дел сделали две вылазки – одну на ж/д разъезд, другую в магазин. Первый находится в паре километров от моста в сторону Ямала, второй – в 4-5 километрах в сторону Обской.

На разъезде людно, железнодорожники расширяют пути, меняют старые шпалы, рядом стоят их вагончики на полозьях (балки), передвижная баня и передвижная столовая. Поезд еще утром на наших глазах прошел на север, увозя вахтовиков. По словам начальника станции, расписания, как такового, не существует, о прибытии поезда ему становится известно за полтора-два часа. Обычно 15-ого числа каждого месяца поезд проходит с вахтой на север, а 17-ого возвращается с предыдущей вахтой обратно. Иногда бывают дополнительные поезда. «Уралы»-вахтовки ходят непредсказуемо: можно ждать несколько дней, а может проехать несколько за сутки. В общем, ясности никакой.

Если на разъезд ходил Артем, то в магазин пошел я. Прошагал по Бованенковской трассе туда и обратно около полутора часов. Магазин «Тундровик», оправдывая название, стоит в чистом поле открытой тундре, не совсем понятно, почему так далеко от разъезда. Ассортимент, учитывая географическое расположение, неплохой, цены гуманные. По пути посмотрел, что из себя представляет автотрасса – разбитая, все в колдобинах, абсолютно непригодная для движения на скорости выше 20-25 км/ч. По одну сторону от дороги раскинулась симпатичная лесотундра с редкими лиственницами, по другую монструозная железнодорожная насыпь с брошенными шпалами, трубами, арматурой. Контраст разительный.

Вечером складываем лодки, за день высохшие до состояния древнеегипетских папирусов, пакуем вещи, жжем мусор. Возимся по большей части молча, расставаться с Севером грустно, уезжать не хочется, каждый погружен в свои думы.

|

16 Июля Пт

350 рукотворная геометрия

350 рукотворная геометрия

355 Щучья

355 Щучья

Встаем рано, собираем лагерь и выдвигаемся в сторону разъезда. Погода нам благоприятствует. На станции тарахтят генераторы, работает строительная техника, люди возятся на путях на многие километры на север и на юг от разъезда. Нам повезло: если бы здесь не велись ремонтные работы, то вместо всего этого временного поселка мы бы застали здесь только станционное здание и рельсы.

Еще со вчерашнего дня мечтаем о бане, которую Артем вчера нашел. Разыскиваем коменданта и с ее разрешения идем в парную. Буквально в парную – в банном вагончике помимо душей с горячей водой имеется еще и сухая сауна. Лепота! Помывшись, еще раз осведомляемся о поезде, и усаживаемся караулить машину или паровоз. Ждем несколько часов, за это время знакомимся с ребятами со станции и обедаем с ними в столовой. Кормят только по записи, деньги не берут. Наши знакомые любезно записывают нас на свое имя. Обед на удивление вкусный по-домашнему. В орловских столовых точно кормят хуже.

Ожидание поезда приносит свои плоды. Наши знакомые сообщают нам, что с севера идет пассажирский состав, и они постараются нас в него вписать. В который раз удивляюсь дружелюбию северян, у нас такое, к сожалению, встречается сейчас редко. Поезд приходит и уходит без нас. Проводница открывает дверь вагона только для того, чтобы некая молодая дивчина в розовом тренировочном костюме пофотала гламурной мыльницей окружающие просторы. Вагоновожатая почти извиняется перед нами, что не может нас посадить. Едут большие шишки со свитой, приказ – никого не брать.

Возвращаемся на исходную позицию ждать транспорт. Около 4 часов дня на горизонте показывается вахтовка. Нас берут и мы с компанией ненцев едем на Обскую. Дорога разбитая в дым. Трясет жестко, скорость движения не более 20 км/ч. За окном постепенно меняется пейзаж. Судя по альтиметру мы поднимаемся. Лиственничные рощицы, оживляющие долину Щучьей, пропадают совсем. Снова тундра на десятки километров вокруг. Машина то взбирается на каменистые пригорки, то спускается в долины ручьев, повсюду синеют небольшие озерца. Пейзаж очень красивый, в какой-то мере это скрашивает тряску, но все-таки лучше ехать на поезде.

До Обской едем больше пяти часов из них только последние 10-20 км дороги можно назвать удовлетворительными. На финише оказывается, что водитель едет в Лабытнанги и может подвезти и нас. Повезло. На окраине Обской видим стелу «Романтикам семидесятых», при этом что-то больно колет в области левого нагрудного кармана – стелу романтикам нулевых представить сложно…

В Лабытнангах вызываем такси и едем в единственную известную нам гостиницу «Семь лиственниц». Цена за двухместный номер повергает нас не то чтобы в шок, но в некоторое замешательство. Дороговато. Водитель везет нас в другое место, оптимистично названное «Тунис». В неприметном одноэтажном доме размещается уютный хостел с комнатами на несколько кроватей и общими удобствами и кухней. Цены приемлимые. Вечером гуляем по Лабытнангам, впечатлений от города практически никаких, кроме дегустации заполярной шаурмы. Экзотика!

361 рельсы уходят вдаль

361 рельсы уходят вдаль

|

|

358 дорога на разъезд

358 дорога на разъезд

|

|

|

363 станция

363 станция

|

|

368 трасса

368 трасса

|

369 наша вахтовка

369 наша вахтовка

|

17 Июля Сб

370 Лабытнанги

370 Лабытнанги

371 гостиница "Семь лиственниц"

371 гостиница "Семь лиственниц"

После завтрака едем в Салехард на обзорную экскурсию. До переправы доезжаем на такси, серые, тоскливые улицы Лабытнангов не располагают к прогулкам. Обь впечатляет. Широкая, на удивление быстрая для такой реки, и на удивление грязная. Вода имеет отчетливый желто-бурый отлив. Переправляемся на барже, которую толкает буксир. Нас ощутимо сносит течением, идем к берегу под углом.

Погода, хмурившаяся еще вчера вечером, сегодня окончательно испортилась: холодно, накрапывает мелкий дождь. На берегу нас встречает символ Салехарда – мамонт на постаменте. Часть народа лезет к мамонту обнима… фотографироваться. Сразу видно – понаехали тут, понимаешь. На маршрутке едем в город, проезжаем мимо аэропорта, наблюдая из окна череду самолетов и вертолетов, поставленных здесь на прикол в качестве памятников.

Центр Салехарда яркий, новостройный, просторный. Видимо все возвели за последние 10-15 лет на газовые деньги. От старой застройки нет и следа. Совсем не похоже наЛабытнанги. Для города, не являющегося региональным центром, очень даже неплохо. Хотя конечно штампы и косность современной отечественной городской архитектуры видны повсюду.