Часть первая. Как все начиналось

Якутская бескрайняя тундра

Якутская бескрайняя тундра

Окресности Якутска

Окресности Якутска

У всех участников этого круиза, увидеть реку Лена было давнишней мечтой. Она привлекала своей удаленностью и недоступностью, красотой берегов и размеренным спокойствием отдыха. Кто-то ждал встречи с Якутией полгода, а мы уже десять лет. Так давно зародилась наша мечта – увидеть Ленские красоты и суровый мир Олонхо. Время шло и мечта стала более доступной, опасность срыва в последний момент миновала, и мы отправляемся покорять северные земли берегов Лены. Чтобы было интересно каждому читателю и смотрителю, рассказ свой решили построить следующим образом. О каждой стоянке небольшая справка по информации, раздаваемой на теплоходе и найденной в интернете, далее наши рассуждения на тему «как оно нам...» и, конечно, много-много фотографий.

Итак, 31 июля 2008 года. Старт. Очень волнительно. В последний момент мы узнаем о том, что консервы и всякую прочую съестную составляющую багажа можно оставить дома. Туристы, вернувшиеся из предыдущего круиза, сообщили, что кормят хорошо. Но все равно, утром судорожно вспоминаем, что же мы такое нужное могли забыть. Для круиза по Лене не действует излюбленное правило «главное деньги и документы», знаем же, куда собираемся, даже имея «сто рублей» и «сто друзей», купить можно отнюдь не всё и не везде. Но время вылета подходит и другого выхода нет, как, забыв что-то очень важное, отправиться на Северный Речной Вокзал, откуда начинаются большинство круизов по России. Десять раз посидев, пять раз вернувшись, постучав по деревяшке и по голове, поплевав во все стороны, груженные тяжеленными чемоданами, мы начинаем наш отпуск и путь к осуществлению мечты, вместе с восьмилетним ребенком, сопровождавшим эту мечту с самого своего рождения. Позади остаются московские пробки, толкотня в аэропорту, очереди на посадку, Боинг 757 авиакомпании Якутия взмывается в грозовое дождливое небо, мягко преодолевает облака и начинает свой продолжительный полет. Под нами проплывают Углич и Рыбинское водохранилище, залив Карского моря и Енисей, облачность над крупнейшими реками и мелкими озерами нашей страны расходится, давая насладиться красотами речных просторов сверху.

Шестичасовой перелет подходит к концу и круиз уже практически начинается. Под нами несет свои воды великая сибирская река Лена, совсем скоро мы будем крошечной точкой на этих просторах.

Приближается Якутск, касание проходит незаметно, как и выход из аэропорта города. Странное ощущение – только что мы шли по взлетной полосе, и вот мы уже на улице города, узенькая дверь отделяет одно от другого. Скорее всего, именно тут и начинается день второй, хотя для нас еще продолжается день первый. Бессонная ночь в самолете и смена часовых поясов будут еще долго напоминать о себе.

Часть вторая. Город Якутск

Краеведческий музей Якутска

Краеведческий музей Якутска

Краеведческий музей Якутска

Краеведческий музей Якутска

Башня Якутского острога

Башня Якутского острога

Закат на Лене

Закат на Лене

Якутск – один из старейших городов Сибири – был основан в 1632 году русским казаком Петром Бекетовым и был назван «Ленским острогом». В XVII-XVIII столетиях Якутск превратился в перевалочный пункт для многих первооткрываетелй, среди которых были В.Беринг, С. Дежнев и Р.Амудсен.

В настоящее время в городе на Лене проживает около 280 тысяч человек. Якутск является столицей Республики Саха (Якутия), резиденцией правительства и президента Вячеслава Штырова. Кроме того, Якутск – один из крупнейших культурных и экономических центров Сибири и Дальнего Востока.

80% груза, вывозимого из Якутска и ввозимого в Якутск, доставляется по реке Лена. Планируется строительство отрезка железной дороги до Байкало-Амурской магистрали протяженностоью 800 километров.

В центре города пролегает проспект Ленина с главными площадями – имени В.И. Ленина и Серго Орджоникидзе. Здесь расположены правительственные здания, мэрия, дома торговли, офисы и исследовательские институты. В Якутске семь театров, наиболее популярными из которых явялются театр оперы и балета, якутский драматический театр, театр юмора и сатиры и русский драматический театр им. А.С. Пушкина. Наиболее посещаемыми музеями Якутска являются краеведческий музей, музей якутского фольклора и национальный музей изоразительных искусств.

Громыхающий пазик несет нас по улицам странного на первый взгляд города. Улицы пустынны, ведь еще раннее утро. Дома на сваях, разбитая дорога, пыль на обочинах – все это, надо признаться, не производит радужного впечатления. Дорога от аэропорта до места причала теплохода заняла не более двадцати минут. Стоит отметить, что «Михаил Светлов» стоял не у речного вокзала города Якутска, а у собственного «причала» на другой стороне залива, таблчичка «Съезд на лёд» указала нам верное направление.

Сознание еще отказывается верить в то, что это происхоит с нами и что мы на самом деле за тысячи километров от Москвы. Размещение на теплоходе не занимает много времени, запланированая экскурсия назначена после обеда, поэтому у нас есть время прогуляться самостоятельно по набережной, являющейся одним из самых уютных мест в городе.

Послеобеденная экскурсия является скорее походом по местным магазинам для закупки необходимых запасов на предстоящие две недели. Из достопримечательностей посетили краеведческий музей, посвященный культуре и истории народов Севера. Долго колебались, стоит ли доплачивать за фотосъемку запрашиваемые 250 рублей, но при входе в первый зал сомнения сразу же улетучиваются. Кому-то экспозиция показалась несколько растянутой, а вот нам так в самый раз, и даже можно было бы и еще. Каждый зал посвящен определенному историческому или культурному контексту жизни Саха. К сожалению, за весь круиз нам так и не удалось познакомиться с богатейшим животным миром Якутии, поэтому пришлось наслаждаться исключительно видами чучел в краеведческих музеях.

Не обошлась экскурсия и без прогулки по местому «Арбату», который отличается от московского прежде всего обилием мошкары и запредельными ценами на сувениры даже по нашим меркам.

О ценах в Якутии хочется сделать небольшое лирическое отступление. Вопреки утвержениям местных, даже в Якутске цены на большинство товаров выше московских, и становятся все выше по мере продвижения на север республики. Для примера – пачка макарон в Кюсюре стоила 70 рублей, килограмм картошки в Тикси – 100 рублей, двухлитровая бутылка колы от 70 до 180. При средней зарплате в 12 000 рублей (со всеми доплатами) становится непонятно, как там можно выжить.

Наконец наступает момент отправления, под торжественные звуки «Славянки» теплоход «Михаил Светлов», немного побуксовав в прибрежном песке, берет курс на Ленские столбы, прежде чем пойти в направлении бескрайних просторов Севера. Первые впечатления от берегов, в виде ржавых полузатопленных барж и сгоревшего теплохода «Россия», при выходе из Адамовской протоки сменяются бескрайними вечерними ленскими пейзажами.

Перед поселком Нижний Бестях, от которого начинается Амуро-Якутская автомагистраль, теплоход резко поворачивает направо и идет вдоль Табагинского мыса. Именно здесь вскоре планируется постройка моста через Лену, а в настоящее время уже проходит высоковольтная линия электропередач.

В этих местах мы встерчаем наш первый закат на Лене, солнце обретает ярко-алую окраску и уходит за горизонт, еще долго оставляя на память о себе красочные отражения на облаках.

Город Якутск

Город Якутск

|

Часть третья. Ленские столбы

Ленские столбы

Ленские столбы

Ленские столбы

Ленские столбы

Ленские столбы

Ленские столбы

Ленские столбы

Ленские столбы

Ленские столбы

Ленские столбы

Ленские столбы

Ленские столбы

Ленские столбы

Ленские столбы

Ленские столбы

Ленские столбы

Ленские столбы

Ленские столбы

С утра проснулись в 4.30, вместе с первыми лучами восходящего солнца, и правый берег Лены сразу приковал к себе взгляд.

За очередным поворотом появляются первые невысокие предвестники Ленских столбов. Немногочисленные туристы на палубах стали хвататься за фотоаппараты, а умудренный опытом персонал предлагает им подождать до настоящих красот. Но как это объяснить тем, кто привык видеть за бортом равнинные пейзажи Волги, Камы и Оки?

Наспех проглотив завтрак и прослушав краем уха инструктаж по восхождению, все стараются проводить максимум времени на палубах. Мимо промчался метеор, идущий вверх по Лене.

Около 10-ти утра теплоход ткнулся носом в берег. Вскоре его примеру последовали идущие позади «Демьян Бедный» и «Механик Кулибин».

Ленские столбы – памятник Мирового наследия UNESCO.

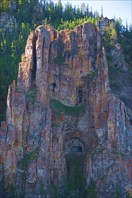

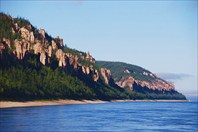

Это причудливые скальные останцы коренных нижнекембрийских пород, «башни», «колонны», «акри», «соборы» и «замки» которые протягиваются по правобережью р.Лена почти на 40 км.

Если рассматривать скалы вблизи, можно видеть их слоистую структуру и белый налет на камнях, что объясняется происхождением этих скал. Около 530 млн. лет назад (кембрийский период), здесь находился океан, причем там была его рифовая (мелководная) часть. И в этом теплом мелководье обитало множество примитивных животных и растений (водорослей), примером таких животных может служить трилобит – донное животное, которое имело членистое тело, покрытое хитиновым панцирем. Это были членистоногие животные размером 2-10 см., их отпечатки на камне можно увидеть и сейчас. Кроме этого в воде плавало огромное количество микроскопических организмов. Все эти организмы, умирая, откладывались на дне. Этот процесс длился миллионы лет. В результате появились отложения известняка. В дальнейшем, когда в ходе литосферных изменений океанская вода ушла, в данной местности образовался степной ландшафт. Ленские столбы в современном виде обязаны своим появлением р. Лена и литосферным процессам. Вы увидите желтый и красноватый песок и мелкие камни. Это древнейший аллювий – порода, принесенная рекой. Это говорит о прежнем уровне реки. Мягкая известковая порода легко поддается размыванию, в результате чего были обнажены останцы кембрийских отложений – Ленские столбы. Причудливые фигуры беловато-серой и желтовато-серой окраски не похожи друг на друга, и скорее напоминают разнообразные скульптурные изваяния: средневековые замки, костелы, восточные колонны и триумфальные ворота. Подобные известняки были впервые обнаружены и описаны в Англии, в графстве Уэльс. Здесь же мы видим крупнейшие в мире кембрийские известковые отложения, протяженностью около 40 км.

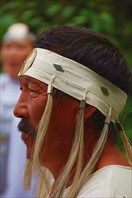

Есть такое поверье в этих местах - чтобы без последствий взобраться по туристический тропе, нужно обязательно пройти шаманский обряд, поучаствовать в национальном хороводе и получить заветную угольную метку на лоб. Изрядно спрыснувшись средствами от мошкары, мы и приступили к этому священному действию. Шаман Витя, скомандовав «девочки налево, мальчики направо», принялся взывать к духам столбов, солнца и верхнего мира.

Духи свое благословение дали, после чего большая часть туристов пошла наверх, а оставшихся шаман Витя по предварительной договоренности повез на другой берег, в заброшенную деревню. На самом деле, как выяснилось впоследствии, это вовсе не деревня, и уж точно не заброшенная, а летние дачи жителей Якутска, большинство из которых не посещаются за ненадобностью.

Во время инструктажа нам не один раз повторяли, что тропа узка, и ни в коем случае нельзя обгонять впереди идущих, однако на месте все оказалось более прозаично. Местные якуты, прибывшие на Механике Кулибине, карабкались по склону наперегонки, цепляясь за деревья и кусты, а между делом и друг за друга. Уже в конце подъема встретился ворчащий мальчуган, произносивший как шаманское песнопение «Березяяяааа, березяяяааа, ай нет березь, ай плоха будють». Береза для якутов – признак чистого леса.

Наверху три смотровых площадки, откуда открывается умопомрачительный вид на Лену с ее множеством песчанных кос и отмелей, зеленых островков и изумрудной водой. Передать словами увиденное с двухсотметровой высоты невозможно. Даже фотографии передают лишь малую часть всей красоты.

Экскурсию по неизведанным тропам за символическую плату в виде нескольких сухариков готов провести местный пес Кым. За день этот пес совершил восхождение как минимум трижды – с каждой группой туристов из трех теплоходов. Знает он столбы вдоль и поперек, смело подходит к самому краю обрыва, но и прекрасно знает, когда надо вовремя остановиться. При этом успевает побывать везде, и не по одному разу пообщаться с каждым из туристов.

В завершение, всем выдержавшим испытание выдаются невзрачные безымянные сертификаты о восхожении на скалы на вечную память.

Интересное наблюдение – чем больше находишься на Ленских столбах и наблюдаешь за изобретательным творчеством природы, тем больше разыгрывается воображение. К концу дня без описательной речи не обходился ни один фрагмент столбов. Самое изумительное, что мнения об искомом толковании сотворенного всегда совпадали.

Так незаметно пролетел этот день. Побродив по берегу, нарушив все возможные правила в попытках самостоятельного открытия новой тропы, искупавшись в бодрящей ленской воде, насытившись осмотром самого популярного места проведения выходных среди жителей Якутска, мы наконец-то берем курс на Север.

В лучах закатного солнца столбы приобретают колоритный оранжевый оттенок, тени становятся более глубокими, что позволяет разыграться воображению еще в большей степени. Еще на протяжении двух часов мы наслаждаемся красотами Ленского национального парка, строя догадки о сердце Ленских столбов, той его части, которая осталась для нас неизведанной.

Ленские столбы

Ленские столбы

|

Часть четвертая. От города Якутска до поселка Сангар

Лена

Лена

Лена

Лена

Речной вокзал г.Якутска

Речной вокзал г.Якутска

Корабельная сиеста

Корабельная сиеста

С утра зашли в Якутск. С этого момента заканчивается рейс выходного дня (КВД) Якутск-Ленские столбы – Якутск, и начинается не менее насыщенный круиз Якутск-Тикси-Якутск. Часть туристов выходит, как и культбригада, сопровождавшая нас эти два дня. Взамен подсаживаются новые работники анимации, лектор и методист. Бункеруемся – впереди недельный путь на Север.

Примерно через 45 км слева по борту Жатай. Сейчас здесь Жатайский судостроительный завод и отстой судов. Но это все на словах, с теплохода же мы видим всего лишь небольшой поселок, отличающийся от других лишь наличием панельных домов. Со слов местных – поселок сейчас очень криминальный, работы нет и слава среди жителей Якутска о нем ходит очень отрицательная.

Чуть дальше – поселок Кангалассы, известный добычей каменного угля. Находится он на Кангаласском мысу, который врывается в Лену огромной массивной скалой.

Теплоход огибает его, и дальше начинаются бескрайние однообразные пейзажи с большим количеством островов, обладающих малой растительностью. От Якутска мы еще недалеко, поэтому берега многолюдны. Кто-то отдыхает с палатками, кто-то работает на сенозаготовке, а кто-то занимается любимым делом – рыбалкой.

Теплоход уверенно маневрирует между островов, иногда делая поворот более чем на 90 градусов. Оказываясь в такой момент на корме теплохода, создается впечатлние что мы идем не по реке, а по земле и только что сползли в воду, так как все вышеописанное происходит совсем рядом с островами.

Проходим недалеко от музея Соттинцы, где будет стоянка на обратном пути. Берега периодически прерываются протоками, которые сейчас пересохли, но четко видно, что недавно здесь ещё была вода.

Ближе к вечеру проходим устье реки Алдан, крупный правый приток Лены. Вода в Алдане поднялась, и в Лену вынесло много мусора в виде крупных стволов деревьев и мелкой грязи. Еще долго Алдан будет напоминать о себе – затрудненные стоянки, мутная вода, берега, заваленные буреломом.

Вдалеке уже просматривается Верхоянский хребет. Чуть ниже проходим поселок Батамай. Раньше здесь был свинцовый завод, сейчас находится метеостанция.

Ближе к полуночи берега становятся более отвесными. Солнце скрывается и появляется из-за гор снова и снова. Впереди Белая Гора, которая издали ничем себя не выдает, и только при приближении оправдывает свое название.

Уже после заката прошли поселок Сангар. На некоторое время появилась связь с Большой Землей. День на воде расслабляет, и веселье на теплоходе продолжается до глубокой ночи, пока духи сна не захватили в свои лапы в конец разгулявшихся энтузиастов и не заставили разойтись по каютам.

От города Якутска до поселка Сангар

От города Якутска до поселка Сангар

|

Часть пятая. Устье реки Вилюй

Устье реки Вилюй

Устье реки Вилюй

Устье Вилюя

Устье Вилюя

Река Вилюй – самый крупный левый приток Лены. Её длина – 2650 км, площадь бассейна – 454000 кв.км, средний годовой расход воды 1520 куб.м/сек.

На территории бассейна р.Вилюй протекает более 2 тысяч рек длинной более 10 км. Из них 3 имеют длинну более 1000 км (Вилюй, Марха, Тюнг).

Название реки эвено-эвенского происхождения: булэ – болото, тина, булун – болотный.

С учетом природных условий, на Вилюе выделяются 4 участка: верхний (от истоков до впадения в р. Чиркуо, протяженностью 938 км), участок Вилюйского водохранилища (длина 397 км), средний (от п.Чернышевский до р.Мархи, длиной 797 км), нижний (от р. Мархи до устья, длиной 518 км).

В пределах Вилюйского водохранилища р.Вилюй представляет собой озеровидное расширение, местами до 10 км.

На среднем участке до с.Сунтар речная долина носит горный характер, ниже долина расширяется и течение становится спокойным. На всем участке имеется только один порог (у с.Крестях, в 883 км от Устья), педставляющий собою каменную гряду, направленую почти перпендикулярно к течению.

На р.Вилюй в 1967 г. построен каскад Вилюйских ГЭС. Для обеспечения его работы создано вилюйское водохранилище с многолетним регулированием речного стока (площадь зеркала – 2170 кв.км, длина 401 км, средняя глубина 8 м, объем воды 9,7 куб.км).

Когда мы проснулись, теплоход уже стоял в устье реки Вилюй. Нас долго убеждали, что мы стоим на острове, но GPS-навигатор с загруженными в него подробными топографическими картами твердо стоял на обратном. На противоположном берегу Лены простирался Вилюйский хребет почти километровой высоты, который буквально через несколько минут скрылся под облаками, а вскоре и совсем перестал быть виден.

Зеленая стоянка не предвещала ничего хорошего – моросящий дождик, толпы мошкары, скрытый под водой песчаный пляж из-за высокой воды. Туристы, рискнувшие первыми выйти на берег, возвращались на теплоход совсем удрученные, по колено в мокром песке, искусанные и расстроенные. Тем не менее, проводить стоянку на борту не в наших правилах и, нацепив накомарники, надушившись Гардексом, мы отправились покорять высокий песчаный берег. Далеко пробраться не удалось, но все же открывшийся вид стоил физических и моральных усилий с нашей стороны. Странно, что так и не было обнаружено следов обитания страшных диких зверей, которыми нас пугали на протяжении всего предыдущего дня, видно пасмурная погода тоже на них отрицательно повлияла и планы поживиться туристами были отодвинуты до следующего года.

А зеленая стоянка тем временем набирала обороты – визги купающихся, аплодисменты страждущих, аромат ухи из свежепойманной рыбы, звуки разливающейся водки – атмосфера праздника постепенно начинала поглощать туристов всех национальностей. А уж когда уха была испробована, водка выпита – разгулялась русская душа – импровизированный концерт на главной палубе под баян. К всеобщему веселью стала сплываться и рыба – рыбачка Людмила из Якутска с ловкостью вытаскивала одну рыбеху за другой, и многие их них попадали под описание «вооооот такааааая рыба».

Время пробежало быстро, и наш теплоход отправляется дальше. Небо проясняется, солнце начинает припекать своими теплыми лучами, а Вилюйский хребет обнажается во всей своей красоте, давая возможность насладиться такими необычными для нас речными пейзажами.

Но уже к обеду горы постепенно отходят в сторону и начинается долгий унылый пейзаж из островов и смешанного леса, ознаменовавший собой маленькую передышку перед началом череды бессонных дней и ночей.

Устье Вилюя

Устье Вилюя

|

Часть шестая. Жиганск. Мыс Кыстатыам

Жиганск

Жиганск

Жиганск

Жиганск

Жиганск

Жиганск

Жиганск

Жиганск

Жиганск

Жиганск

Жиганск

Жиганск

Рано утром проходим полярный круг. Эта невидимая полоса будоражит эмоциональную составляющую всех туристов. Кто-то не спал всю ночь, кто-то вскакивал каждый час, боясь пропустить то, что мы проходим начиная уже с четырех часов утра. В семь часов утра, во время прохождения знака «Полярный круг» на ногах был уже весь теплоход, за исключением одного-единственного пассажира. Настроение боевое, все готовы к встрече с холодными ветрами, необузданной природой и необитаемыми просторами Севера.

Село Жиганск – первое поселение на нашем пути за Северным Полярным кругом. Жиганский острожек – ровесник города Якутска. В 1632 году отряд енисейских казаков во главе с сотником Петром Бекетовым заложил Якутский острог. В июле того же года, спустившись вниз по течению Лены, в 770 км от Якутского острога, казаки облюбовали ровный высокий берег, где построили зимовье. С тех пор на карте Российского государства появилась точка, обозначающая Жиганск. Слово «Жиганск» (Эдьигээн) на эвенкийском языке означает «Житель низовья реки». Вскоре после основания, здесь была устроена таможня, где регистрировалась поступающая с низовьев пушнина, основано плотбище, где строились кочи, на которых с 1633 года казаки плавали на Яну, Индигирку, Колыму. В 1783 году при образовании Иркутской губернии острог стал уездным городом со своим гербом. В 1798 году в Жиганске были деревянная Никольская церковь, казенные магазины, уездная управа, часовня, 19 домов и 12 юрт. Жили здесь тогда всего 70 человек. В 1805 году из Охотского острога бежало несколько каторжан, которые разграбили Жиганск. Почтовый тракт на Верхоянск был перенесен в другое место, селение пришло в ужасный упадок, и почти 130 лет оставалось нежилым. До 1917 года жиганская ссылка считалась самым жестоким наказанием, мало кто возвращался из нее. Суровая зима с 50 градусными морозами в этих местах продолжается 8 месяцев. В прибрежных деревушках, разбросанных друг от друга на сотни километров, в то время расставлялись полицейские. Почта из России приходила на четвертый месяц. В 30-е годы XX века, с началом освоения Северного морского пути, Жиганск ожил, обзавелся пристанью, гидро-авиапортом, мощной радиостанцией, техучастком на реке.

Нынешний Жиганск – административный и культурный центр значительного района Севера Якутии. Село строится, молодеет. В нем имеется аэропорт, пристань, лесопункт, средняя общеобразовательная и музыкальная школы, предприятия торговли, две библиотеки, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, школьный краеведческий музей. Жиганский улус располагает месторождениями бурого и каменного угля. Ведущее место в экономике занимают сельское хозяйство (оленеводство, звероводство) и пушной промысел. Местное население активно занимается охотой, рыбной ловлей и скотоводством.

Напротив Жиганска теплоход встает на рейд. Туристов в поселок доставляют на пароме, который в другое время переправляет жителей Жиганска с одного берега улуса на другой.

Прогулка по поселку сопровождается проливным дождем, который только усиливает печальную картину представшей перед нами разрухи и грязи. Центральная октябрьская улица ничем не отличается от других в поселке – покосившиеся дома, размытая дорога, гоняющие, то тут, то там, «буханки».

Кажется, что время остановилось здесь очень-очень давно, и в светлое будущее никто идти не собирается.

Хотя с другой стороны строится новый квартал, работает аэропорт, совершая регулярные рейсы в Якутск, здание средней школы внушает уважение и надежду, что когда-нибудь ее воспитанники вырастут и в полярной темноте засияет яркими теплыми огнями уже город Жиганск.

По программе нас ждала развлекательная программа на центральной площади поселка, устроенная в основном силами учеников музыкальной школы Жиганска. Детские голоса, звуки хомуса (национального якутского ворганного инструмента) удивительным образом вписались в окружающую ауру, они не казались здесь лишними, это были звуки, живущие единой жизнью с поселком, это были звуки, благодаря которым поселок еще живет.

Следующим пунктом нашей прогулки-экскурсии стал музей им. А.Я. Уваровского, созданного учителями Жиганской средней школы еще в 1968 году. Сам музей представляет из себя один зал, в котором собраны различные находки местных жителей.

Наибольший же интерес представляет человек, имя которого носит музей – Уваровский, автор первого литературного произведения на якутском языке – «Воспоминаний». В «Воспоминаниях» он подробнейшим образом описывает жизнь якутского края в 19 веке, быт, культуру, географию и климат. Автор в том числе рассказывает и о своей родине – городе Жиганске, рассказывает так, как будто находится сейчас вместе с нами в 21 веке.

«Окрестности Жиганска лишены для взора человека всякой красоты и разнообразия. Физиономия и характер страны суть такого рода: находящаяся между двумя горами теснина, вокруг густая лесная чаща, в которой не найдет место собачья морда; едва сделаешь около десяти шагов в этой лесной чаще, как по колено увязнешь в мягком грунте. Из ягод имеются только брусника, черная шикша, красная смородина, малина и шиповник. Время, когда свирепствует зима, продолжается восемь месяцев; в эти восемь месяцев теплая одежда не спадает с плеч людей. Два месяца распределяются на весну и осень, для бедного лета остается от круглого года с грехом пополам лишь два месяца.

Снег выпадает выше дома; ветер дует так, что не позволяет никому стоять на ногах, мороз перехватывает дыхание, в течение двух зимних месяцев солнце почти никогда не показывается на глаза человеку. Это все. Откровенно сказать правду: если бы предоставили моей воле, я ни за что не выбрал бы Жиганск, чтобы сделать его местом своего рождения.»

Но люди рождаются, вырастают и живут здесь. Хотя от себя, я бы сказала выживают – жить тут невозможно.

В поселке построена церковь, которая, как добрый и ясный луч света, пронзает окружающую действительность, а на самом деле просто не вписывается в «архитектуру» Жиганска.

Внутри нее светло и тепло. А снаружи те же магазины с бешеными ценами, бегающая детвора, с любопытством наблюдающая за прибывшими извне, и собаки, которых, кажется, в Жигаске больше, чем людей.

В Жиганске есть и свои достопримечательности. В основном это памятники. Нам удалось обнаружить три из них, даже не углубляясь далеко.

Близилось время отхода. Кроме парома ждать никого не пришлось. Жиганск оставался позади, и только одинокая псина, казалось, с последней надеждой плыла за нами, но какая-то четкая невидимая граница заставила ее вовремя повернуть назад и не заплыть туда, где сильное течение Лены не позволило бы ей вернуться.

Отплываем – над Жиганском появляется голубое небо, пока только небольшими островками, но даже они вносят яркие краски в панораму поселка. А ведь уже совсем скоро здесь будет властвовать зима.

А впереди череда невысоких скалистых берегов, не отличающихся разнообразием. Или это после Ленских столбов так кажется? Неспешный ход теплохода убаюкивающе действует на большинство пассажиров, «Михаил Светлов» отдыхает. Периодически накрапывает дождик, оставляя после себя красивейшие атмосферные явления, небо, которое является несомненным украшением пейзажей, появляющихся перед нами.

Идем прямиком на мыс Кыстатым. Лишь в последний момент теплоход резко поворачивает налево и скользит вдоль этой громады. На обратном пути нам обещают в этом месте «зеленую стоянку». Увы, обещаниям не суждено будет сбыться, но обо всем по порядку.

Вечером проходим бывшее рыбацкое поселение Натара. Сейчас тут осталась одна дача, с которой мы подробным образом познакомимся на обратном пути.

В завершении сегоднешнего дня проходим еще один населенный пункт – Джарджан, названный по имени речки, впадающей в этом месте в Лену. На окраине поселка находится метеостанция, основные же дома скрываются на холме, в зеленой чаще листвениц.

Полярная ночь провожает сегодняшний день и встречает завтрашний, но грозовые тучи скрывают от нас не только полуночное ощущение дня, но и уже полюбившееся вечернее действо – закат. Солнце сегодня ушло в никуда.

Жиганск

Жиганск

|

Часть седьмая. Посёлок Кюсюр

Кюсюр

Кюсюр

Кюсюр

Кюсюр

Кюсюр

Кюсюр

Кюсюр

Кюсюр

Кюсюр

Кюсюр

С утра по прежнему пасмурно и дождливо. Но сегодня это нас не расстраивает – стоянка в посёлке Кюсюр планируется во второй половине дня, а как мы уже поняли по предыдущим дням, после полудня на севере тучи имеют обыкновение рассеиваться.

Левый берег крутой, а по правому берегу лесотундра, состоящая из кустарников и хвойной растительности, зачастую карликового типа. Периодически попадаются одинокие, но жилые избы охотников и рыбаков.

Село Кюсюр выросло на правобережье Лены в годы, когда якуты и эвенки переходили от кочевья к оседлому образу жизни. Заселение теплых домов с электричеством и радио, приобщение северян к избе-читальне (ее называли «красный чум»), школе со светлыми классами, бане с горячей водой и паром происходило не сразу, а постепенно. В начале 60?х на базе мелких колхозов в Кюсюре был создан оленеводческо-промысловый совхоз «Булунский». Женские бригады мастериц швейного дела поставляют торговле красиво отделанные бисером торбаза, унты, теплые модные дохи, одежду для разведчиков недр, изыскателей. Основным же занятием местного населения в настоящее время является рыболовство и охота. Жителей в Кюсюре около 1000 человек.

Кюсюр – культурный центр округи. Есть Дом культуры с большой библотекой, средняя школа-интернат (которой уже более 100 лет), музыкальная школа, народный театр, больница с поликлиникой и аптекой, почта, магазины, дошкольные учреждения. В 1985 г. жители села получили возможность связываться по телефону с районным центром Тикси. Одним из последних новостроек Кюсюра является рефрижератор для хранения пойманной рыбы. Обеспечение села электричеством происходит с помощью дизельной станции.

Удивительно, но предсказания местных аборигенов о том, что Кюсюр нам понравится меньше чем Жиганск, не сбылись. Скорее всего, причиной этому – природа, окружающая поселок. Красивейшая панорама противоположного берега, открывающаяся пракически с любой точки села, скрашивала собой все вокруг. А сам Кюсюр очень уютно выглядит на фоне возвышающихся позади гор.

Швартовался "Михаил Светлов" к бульдозеру, больше приципиться на берегу Кюсюра не к чему.

Вынужденная прогулка вдоль реки для подъема на высокий берег, на котором собственно и расположился Кюсюр, доставила истинное удовольствие. Такие раритеты мы вряд ли где-нибудь еще встретим.

Первым и последним местом в поселке, куда нас провел экскурсовод, стал монумент памяти Чурапчинским переселенцам. В 1942 году более пяти тысяч жителей Чурапчинского улуса были насильно вывезены на баржах на Крайний Север. Люди, которые всю свою жизнь занимались в основном животноводством, оказались в местах, не пригодных не только для занятия своей деятельностью, но и для проживания. В результате чего, даже в Великой Отечественной Войне количество погибших этого улуса оказалось меньше. Из-за департации погибло свыше 2000 человек.

Из работы Кюсюрской школьницы:

"высится, сверкая на солнце, монумент памяти чурапчинских переселенцев – три сэргэ, один из которых обломился по середине. У самого основания их лежат две огромные гранитные глыбы.

Сэргэ сделано из металлических труб, на них нанесены соответствую- щие узоры, но благодаря умелой работе исполнителей никаких швов не видно, создается впечатление полной монолитности. Автором и исполните лем монумента является народный депутат Ил – Тумэна РС(Я) Дмитрий Николаевич Горохов. Сварочные работы выполнил Василий Егорович Афанасьев.

Что означает каждый из этих трёх сэргэ?

Центральный сэргэ, покрытый резьбой, с верхом, увековеченным изображением конской головы, символизирует нашу Родину Якутию, родную землю с тяжелыми природно – климатическими условиями…

Три пики, устремленные вверх, символизируют силу и независимость.

Сэргэ слева, также украшенный резьбой и увенчанный чороном, символизирует наш гостеприимный народ, который несмотря на все трудности выжил, сохранил и развивает свою национальную культуру, традиции, обычаи, идет по пути возрождения и дальнейшего развития.

Сэргэ справа, обломанный посередине, напоминает сломанную жизнь чурапчинских переселенцев, их разбитые судьбы, зло, голод и холод…

Разбитая кытыйа (сосуд) дополняет эту картину, напоминая обо всем, о чем сегодня поминают бывшие переселенцы.

Каменные глыбы у основания сэргэ символизируют тяжелые условия крайнего Севера, трудности выживания в этих условиях людей, оторванные от родного очага и не привыкших к вечной мерзлоте. "

После рассказа о Чурапчинской трагедии, уже по традиции, нас ведут на концерт местных жителей. Даже песни звучат практически одни и те же. Хит сезона - песенка "Ку-ку ру-ку".

А дальше каждый гуляет сам по себе. А гулять есть куда. Сначала, конечно же, ознакомимся с остальными местными достопримечательностями.

Памятник бойцам 273 Петропавлоского стрелкового полка, зазимовавших в 1922-23 годы в этих краях среди нищих якутов. Тогда красногвардейцы пережили страшную зиму, многие погибли от болезней.

Вообще, Кюсюр очень отличается от Жиганска. Тут отсутствует, как таковая, центральная улица, дома находятся в еще более удручающем состоянии, зато есть тротуары. Пешеходные деревянные дорожки тянутся вдоль всего поселка, шаг влево, шаг вправо - и можно «утонуть», местность очень сырая и болотистая. Все без исключения местные жители ходят в резиновых сапогах.

Кажется, что здесь еще больше детей и собак, чем в Жиганске. И те и другие чаще всего ходят стаями, за исключением их маленьких представителей. Кто-то прячется, кто-то с удовольствием позирует, но видно невооруженным фотоаппаратом взгядом, что приход теплохода в эти края – праздник. Уже потом мы выяснили почему – на «Михаиле Светлове» закупают рыбу исключительно в Кюсюре, несложно подсчитать, что это приносит немалый доход для всего поселка.

Кюсюр живет - дизельная электростанция расширяется, практически в каждом доме телефон, местный клуб изобилует общественными мероприятиями в виде дискотек и КВН. Но больше всего радует строющийся спортивный комплекс. Не каждый подмосковный город сможет похвастаться таким.

В Кюсюре, да и во всем в Булунском улусе, очень остро стоит проблема утилизации бытовых отходов. Свалки нарушают экологию района, вывоз мусора крайне затруднен. То тут, то там, на глаза попадаются кучи металлолома, вывоз которых обойдется в десятки раз дороже его себестоимости.

И тем не менее, заключительная часть нашей прогулки по Кюсюру, оставила и о поселке иключительно положительные эмоции. А причина в видах, открывшихся с дороги, пролегающей по краю поселка на высоком берегу.

И напоследок немного о людях, живущих в Кюсюре. Так жить нельзя, кажется нам, а они нам доказывают обратное, доказывают простой улыбкой, идя нам навтречу, и разговорами "за жизнь". Они не жалуются, они жалеют нас. Почему-то именно в Кюсюре это ощутилось очень остро.

Перед мотоциклом Ваcилий - колоритный местный житель, который успел пообщаться практически

с каждым туристом теплохода. Жизнерадостный мужчина, правда его подпитое состояние огорчает.

Теплоход прощается с Кюсюром протяжным гудком и берет курс дальше на Север. Впереди одно из красивеших мест на реке Лена - Чекуровские щеки.

Поселок Кюсюр

Поселок Кюсюр

|

Часть восьмая. Чекуровские щеки. Ленская труба

Гора Иненде (490 м)

Гора Иненде (490 м)

Гора Иненде (490 м)

Гора Иненде (490 м)

Начинается Ленская труба

Начинается Ленская труба

Начинается Ленская труба

Начинается Ленская труба

Начинается Ленская труба

Начинается Ленская труба

Этот день выдался очень насыщенным. Сразу за поселком Кюсюр начался калейдоскоп красивейших горных пейзажей. Высокие берега сжимают русло Лены, её течение подхватывает за собой последние горные ручейки, спешащие присоединиться к нам. Река делает несколько поворотов, прижимаясь к скалам то справа, то слева. Это "Чекуровские щеки", "горловина" Ленской трубы. И без того казавшаяся полноводной река ускоряет свой бег, словно стремится поскорее достичь ледовитого студёного моря, в котором она наконец сможет охладить свои теплые, нагретые солнцем воды. Миражи над поверхностью искажают пространство, порой невозможно понять, где же на самом деле находится горизонт. Нагретый от воды воздух, насыщенный паром, поднимается, остывает и на наших глазах происходит рождение облаков.

Лишь ненадолго горы отступают после очередного поворота, давая нам небольшую передышку. Очень кстати, нас позвали на ужин. Даже там многие сидят вытянув шеи, и приготовив камеры, выглядывают в окна. По берегам стали появляться нерастаявшие сугробы. Здесь они ещё небольшие, расположены на северных склонах холмов. Сразу после ужина начинается Ленская труба. Русло реки распрямляется, поток воды устремляется куда-то за горизонт, а горизонт из-за невероятных оптических эффектов гораздо ниже обычного! Кто-то даже пошутил: "А вот и край Земли, приплыли."

День сменяется следующим днем. Наконец-то мы наслаждаемся этим незнакомым для нас явлением "Полярный день". Белые ночи в Питере не идут ни в какое сравнение с этим! А ведь уже август - можно только представить себе, что здесь бывает в июне! Впереди нас ждёт остров Столб. До него ещё почти 40 километров, это около полутора часов ходу...

Чекуровские щеки. Ленская труба

Чекуровские щеки. Ленская труба

|

Часть девятая. Остров Столб. Город Тикси

Остров Столб

Остров Столб

Тикси

Тикси

Центральная улица

Центральная улица

Пока мы приближаемся к острову Столб, хочется отметить ещё один большой остров, с которого формально начинается дельта Лены – Тит-Ары, что в переводе с якутского означает – лиственничный остров. Это самое северное место на реке Лене, где распространена даурская лиственница. С запада остров ограничен Булукурской протокой, которая интересна тем, что бывает полностью забита льдом даже летом. Она мелководна, и остров является таковым лишь во время высокой воды. Именно в этом месте на правом берегу заканчивается хребет Туора-Сис, берега ненадолго расходятся, а затем, от Тит-Арынского мыса, где закончилось повествование, начинается последний отрезок Лены до острова Столб. Справа мы наблюдаем горный участок Усть-Ленского заповедника «Сокол», расположенного на северных отрогах Хараулахского хребта.

По пути маршрута – остров Столб – огромная скала высотой 114 м, охраняющая выход в океан. Лена заканчивает свой бег к Северному Ледовитому океану в районе Быкова мыса. Впереди – океан. Если повезет, то, возможно, удастся увидеть северное сияние.

От песков Соболь, простирающихся вдоль левого берега (земли эти ранее принадлежали купцам Громовым и названы по имени парохода «Соболь»), уже хорошо различим стоящий в верховьях дельты Лены остров Столб – величественный останец скальных пород, отторнутый рекой от самого северного в этой части хребта Туора-Сис. Сложен остров Столб плитчатыми песчанниками девонского возраста. Внешне остров этот вовсе не похож на столб, а скорее напоминает высокий массивный холм с довольно крутыми склонами и пологой вершиной.

В 1920 году участники экспедиции Ф. Матиена на пароходе «Лена» провели измерение высоты острова, которая оказалась равной 104 м. На вершине острова по распоряжению Матисена был поставлен каменный столб высотой в сажень – знак экспедиции, рядом с уже имевшимся старым каменным знаком, являющимся предметом религиозного культа. К верху знака был прикреплен шест с привязанными тряпочками и тесемками, а у подножия лежали монеты, видимо, жертвоприношения. Если подняться на остров Столб, то можно обнаружить на его вершине небольшую каменную пирамидку, сложенную из плит песчаника и напоминающую топографический знак. Здесь же находятся предметы, оставленные людьми.

Рядом высится крест-памятник, поставленный на месте гибели американского исследователя Арктики Джорджа Де Лонга и части членов экипажа исследовательской яхты «Жанетта», раздавленной льдами летом 1881 г.

В этой части нижней Лены, в результате соприкосновения относительно холодных масс воздуха с теплой поверхностью прибывающей с юга ленской воды, часто возникают причудливые миражи, порой кажется, что остров Столб плывет над волной.

В который раз матушка природа доказывает нам свою живую сущность и создает удивительные по существу вещи именно там, где это нужно. Громадный остров Столб находится практически посередине перекрестка множества протоков дельты Лены. На восток уходит судоходная Быковская протока, на запад – Оленекская, а впереди более мелкие протоки, разбивающие Лену на бесконечное число ручейков, уносящихся в Северный Ледовитый Океан. Здесь начинается край исчезающих островов. Здесь царица – природа, а царь – Северный Ледовитый Океан.

За бортом ночь, но пропустить этот уникальный остров не хочется никому. Столб часто прячется от теплоходов в густых туманах, и то, что сейчас он перед нами – большая удача. А еще большая удача ждала нас на обратном пути, поэтому кое-что об острове Столб оставим напоследок. А сейчас теплоход издает протяжный гудок, пронзающий тишину полярного дня, и делает крутой поворот направо, в сторону Быковской протоки.

Практически сразу же за поворотом – домики полярной станции «Хабарово», где с 1951 году ведутся метеорологические и гидрологические наблюдения. Еще одно ее имя – «Сокол» – пришло от одноименной горы, под крутым склоном которой и находится полярная станция. А впереди ночной день и тундра.

Острый вопрос, стоящий перед многими туристами теплохода «Михаил Светлов» – «Дойдем ли мы до Тикси?» – подходил к своему логическому ответу. Теплоход до Тикси не дошел, а отдал швартовы в бухте Неелова, чему, собственно, мы и обрадовались. Посмотреть все (два, или три?) Тикси, пусть даже из окна автобуса, штука заманчивая.

Тикси в переводе с якутского означает «причал». Порт Тикси – морские ворота Якутии, крупный транспортный узел Российской Арктики. В Тикси находится Северо-Восточное Управление морского флота, охватывающее транспортными связями море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское, и устья судоходных рек Лены, Хатанги, Оленек, Яны, Индигирки, Колымы. Порт Тикси основан в середине 30-х годов XX века, когда советские суда начали регулярное плавание по Северному морскому пути. В августе 1932 года пароход «Лена» высадил на необитаемый берег бухты первый отряд зимовщиков-строителей. В годы Великой Отечественной войны через морские ворота Якутии уже шли транспорты в Архангельск, Мурманск и Владивосток. Сегодня Тикси – один из современных, высокомеханизированных портов Арктики. Навигация в Тикси короткая, всего два с половиной месяца. Однако тиксинские полярники несут трудовую вахту круглый год. Поселок Тикси – административный и культурный центр Булунского улуса Якутии. Поселок состоит из двух- и пятиэтажных домов на сваях, частного сектора нет.

Фактически Тикси состоит из двух обособленных городов: Тикси-1 – гражданский городок, и Тикси-3 – военный, соединенные трассой длиной в 6 км (а что же находится между 1 и 3???). Неподалеку от военного города – аэропорт, который используется совместно для гражданских и военных самолетов и вертолетов. Два раза в неделю летает самолет в Якутск, несколько раз в месяц – в Москву и Санкт-Петербург. Численность постоянного населения около 11 тысяч человек (ну тут авторы текста явно перебрали...). Кроме районных учреждений здесь расположены Тиксинское управление по гидрометеорологии и контролю природной среды, геокосмофизическая обсерватория, аэропорт, строительно-монтажное управление.

Среднемесячная температура в Тикси зимой -27..-32 градуса, но иногда ртутный столбик опускается и до -38..-40 градусов. С ноября по апрель над поселком дуют ураганные ветры, веют шквальные метели, снежные бураны. Краешек солнца над Тикси появляется 7 февраля, солнечный диск виден полностью с 19 февраля.

Итак – швартовка к старой барже, пограничный пункт, проверка паспортов и выход по одному на берег.

Старый пазик неуверенно увозит нас в один из самых северных городов нашей великой Родины. Впереди Тикси-3 аэропорт, Тикси-2 военный городок и Тикси-1 портовый город.

За окном пролетает унылый пейзаж действующего аэропорта. Как раз во время нашего прибытия здесь совершил посадку Ту-154М а/к «Якутия», следующий по маршруту Москва-Тикси-Анадырь. Отсюда когда-то улетели и не вернулись большинство жителей подававшего большие экономические и военные надежды города. Улетели и не вернулись. И сейчас многие хотят того же, продают трехкомнатные квартиры за цену, которой хватает ровно на то, чтобы добраться до Москвы.

Стройными рядами стоят разноцветные дома, о которых экскурсовод с гордостью говорит, что разукрашены они для того, чтобы в полярную ночь люди не сбились с дороги и вошли в нужный дом.

Автобус останавливается, и мы высыпаемся из него на яркое северное солнце, с жаркими, палящими лучами. Так вот ты какой, лютый Север.

Быстренько оглядывая окрестности, идем в гостиницу «Моряк». Здесь на четвертом этаже располагается музей изобразительного искусства и развития культуры Арктики, в котором нас в первую очередь ждет гостеприимный концерт, замечательные детские выступления – искренние, с душой, и даже профессиональные.

Сам музей обладает обширной экспозицией. Каждый найдет что-нибудь по душе – один зал посвящен полярным экспедициям, другой флоре и фауне, третий живописи... спорту, коммунистическому прошлому, достижениям культуры... Честно скажу, в музее мы долго не задержались, тянуло выбраться отсюда поскорее, чтобы увидеть все своими глазами, а не через призму музейных экспонатов.

Тикси - город, который сохранился практически таким же, каким строился. Здесь те же пятиэтажки, те же улицы, даже многие магазины не меняли свои вывески на протяжении последних 30 лет. Единственное, что поменялось - размер города. Раньше Тикси состоял из нескольких кварталов, из которых в живых сейчас остался только один. После крупной аварии тепловой системы многие жители навсегда покинули город, а оставшиеся переехали в самые благоустроенные дома, оставив безжизненными целые "районы". Мы воочию убедились в этом, совершив небольшую часовую пробежку по Тикси.

Время пробежало незаметно, зайдя в парочку магазинов и еще раз ужаснувшись огромными ценами на все без исключения товары, мы загружаемся обратно в полюбившийся желтый автобус, и сознание начинает коробить одна неприятная мысль - именно отсюда начинается наш путь назад, вверх по Лене. Правда впереди нас еще ждал маленький сюрприз от капитана, но об этом в следующий раз.

Остров Столб. Город Тикси

Остров Столб. Город Тикси

|

Часть десятая. Море Лаптевых. Остров Дашка

Остров Дашка

Остров Дашка

Закат

Закат

Полярный день

Полярный день

Рассвет

Рассвет

Тень «Светлова» скользит по берегу...

Тень «Светлова» скользит по берегу...

Тикси остается позади. Почему-то мы упорно называем его городом. Однако, Тикси не город, и никогда им не был. Ему не присвоили этого статуса, он так и остался поселком городского типа. Потому он и не может считаться самым северным городом, хотя по количеству жителей и инфраструктуре имеет на это никак не меньшие основания, чем тот же Певек. Среди поселков он также не является самым северным, в этом легко убедиться посмотрев на карту. Но все равно, внешне Тикси воспринимается как настоящий город, хотя и полузаброшенный. Ну а наличие аэропорта и морского порта лишь усиливают это впечатление.

Но не будем отвлекаться ведь мы уже отплываем.

На самом деле, наш душевный капитан приготовил для нас не один, а два сюрприза. Во первых – выход в море Лаптевых, о котором так мечтали многие туристы. Теплоход долго идет вдоль сильно вытянутого полуострова Быковский, на самом мысу которого расположен небольшой одноименный поселок.

Полуостров соединен с материком узким перешейком Колычева. Наконец, теплоход огибает Быков мыс и… как ни странно, ничего существенного не произошло, волны не усилились, ветер не крепчает, все продожают ходить по палубам в футболках и… загорать!

Беспристрастный навигатор настаивает, что мы бороздим воды моря Лаптевых, а вовсе не Азовского, как могло бы показаться. Приземистые острова, практически лишенные растительности, не добавляют ясности, такое летом и на юге возможно. Вдалеке, на островах, можно видеть морские створы, указывающие путь судам, идущим по Северному морскому пути и заходящим в бухту Тикси.

Спустя некоторое время корабль описывает дугу и поворачивает назад, в дельту Лены. Грустно… теперь действительно начинается путь назад, вверх по Лене.

Капитан решил подбодрить нас ещё раз, спустя некоторое время по радио объявляют о том, что наш теплоход вот-вот пристанет к острову… Дашка! Да-да, это так остров называется. На многих картах он обозначен как остров Хара-Ары. Высота острова не превышает трёх метров, берега обрывистые, их постоянно размывает водой. Почти вся поверхность острова, напоминающая огромный плоский блин, покрыта густым травянистым покровом, из деревьев можно видеть лишь сухие стволы, выброшенные на берег из воды. Настоящая тундра!

И вот теплоход уже ткнулся носом в берег, раз, другой, но… ничего не получается, корму сносит ветром и течением. Нас атакует невероятное количество чаек, которых решили с палубы подкормить. Какие же они здесь огромные и отъевшиеся! Формой иногда напоминают бройлерных цыплят. Вообще, об этих занятных созданиях, распространенных повсюду на Лене, стоит написать отдельный рассказ, с иллюстрациями.

Со стоянкой на острове так и не сложилось, а ведь мы уже практически дотянулись до него рукой. Так и осталось загадкой, откуда произошло его название?

Полярный день клонится к концу, теплоход, преодолевая течение и опаснейший перекат Дашка (это тоже название!), неспеша поднимается вверх по протоке Исполатова. Серия поворотов почти на 180 градусов, порой кажется, что мы решили вернуться – судовой ход причудливо петляет, избегая опасных мелей. То справа, то слева и совсем рядом появляются песчаные островки. Не так давно застрявший здесь танкер почти на сутки парализовал все движение. Волны, едва отойдя от бортов, покрываются «барашками» и распадаются.

И вот, наконец, мы входим в Быковскую протоку. Высокие холмы на левом берегу пустынны, справа тянется бесконечная череда песчаных отмелей и островов. Надежда увидеть здесь каких-либо диковинных зверей тает с каждой минутой. Тем не менее, кое-что интересное попадается...

Международная биологическая станция Лена-Норденшельд. Станция была построена при финансовой поддержке шведского отделения WWF. Поэтому было решено присвоить ей имя шведского полярного исследователя Адольфа Эрика Норденшельда, первого, кто прошел полностью Северный морской путь. 22 июля 1995 г. Михаил Николаев и Президент WWF Его Королевское Высочество принц Филипп, герцог Эдинбургский в присутствии множества представителей природоохранных организаций мира, членов Правительства Республики Саха (Якутия), представителей мировой науки, общественности и журналистов торжественно открыли МБС "Лена-Норденшельд". С этого момента началась ее активная деятельность. Сюда приезжают ученые со всего мира, чтобы изучать уникальные природные комплексы, животный и растительный мир Арктики. Сотрудники "Лена-Норденшельд" участвуют в научных конференциях и совещаниях как в России, так и за рубежом. Тесное сотрудничество сложилось у станции с Государственным природным заповедником "Усть-Ленский", и многие программы выполняются ими совместно. Летом здесь работает детский экологический лагерь.

Закат. О нем стоит рассказать отдельно – ведь мы приближаемся к самой северной точке нашего путешествия – здесь судовой ход резко поворачивает напротив горы Крест-Хомо-Хаята, а впереди уже виден мыс Бояринцева.

72 градуса, 25.5 минут северной широты. Полярный день на этой широте длится около 90 суток, это означает, что его окончание приходится на 6 августа. В предыдущие сутки была сплошная облачность, а это означает, что мы наблюдаем первый в этих местах закат после продолжительного полярного дня. Солнце долго скользит вдоль горизонта, искажаясь из-за миражей и отражений и наконец скрывается совсем.

Море Лаптевых. Остров Дашка

Море Лаптевых. Остров Дашка

|

Часть одиннадцатая. Остров рыжего мамонта (остров Столб)

Остров Столб

Остров Столб

Остров Столб

Остров Столб

Могучий Кугас-Сыыр возвышается над рекой и призывно трубит своим сородичам на другом берегу Лены.

Это его остров — место печали, одиночества, гибели. Единственная его земля. По другой он ходил лишь детенышем.

Ветры в устье Лены — сильные, буйные, хлесткие. Они преобразуют берега, очертания островов, конфигурации скал. Миллионы песчинок вздымаются ветрами, разносятся над рекой, чтобы потом опуститься и образовать новые отмели и наносы.

Когда-то остров-гора был соединен с ленским берегом болотистым перешейком. Проходили века, тысячелетия, менялся облик дельты реки, все уже становился перешеек.

Местные охотники за мамонтами умели загонять гигантских ископаемых на этот заболоченный участок. Животные проваливались и вязли в жидкой грязи, становились беспомощными, и тогда охотники легко расправлялись с ними.

Однажды, когда перешеек сделался совсем узким, сюда загнали мамонтиху с детенышем.

Мать-исполинша яростно сопротивлялась до тех пор, пока ее малыш не прошел гиблое, топкое место и не достиг твердого подножия горы.

Последний раз горестно протрубила она детенышу и пала под ударами копьев и топоров.

Охотники почему-то не тронули мамонтенка. Вскоре потоки воды прорвали перешеек. Река поглотила болотистый берег, и малыш стал островитянином.

В те времена остров покрывался сочной зеленью, и голодная смерть не грозила ему. Не было там ни врагов, ни сородичей. Сытое одиночество...

Среди племени, что жило в низовье Лены, прошел слух, будто рыжий мамонтенок приносит удачу в охоте.

Нередко на его громкие призывы на болотистый берег приходили мамонты... и, завязнув в трясине, гибли от рук охотников.

Он, конечно, не понимал, что являлся невольной причиной смерти сородичей.

Люди не трогали мамонтенка и даже стали прикармливать. Отправляясь на охоту, они привозили в своих лодках на остров сочные побеги деревьев и коренья. А к зиме ему делали под снегом обильные запасы.

Шли годы, мамонт рос, а его остров становился все меньше. Река наступала и отвоевывала землю. Шире и шире делался водный поток между островом и материковым берегом.

Повзрослевший одинокий зверь страдал.

Он видел, как вдали за рекой бродят его сородичи, но преодолеть водную преграду не мог.

Часто он поднимал хобот и трубил отчаянно и призывно, и мамонты на далеком берегу отзывались ему.

Наконец наступил момент, когда рыжий островитянин не смог сдержать тоску одиночества и ступил на неокрепший речной лед. Едва он сделал несколько шагов, как лед проломился.

Долго бился гигант за свою жизнь. Но остров не отпустил пленника.

Мамонт все больше погружался в ледяное месиво.

Испуганно голосили его сородичи на далеком берегу. Надрывно кричали гагары. Метались в небе растревоженные чайки. Не в силах помочь, а может, и не помышляя об этом, молчаливо наблюдали за гибелью исполина люди.

Слабел его могучий голос, наливались от отчаяния кровью глаза. Обессиленный, протрубил он в последний раз, так громко и обреченно, что, казалось, затрещал от этого звука прибрежный лед.

И люди, и мамонты, и птицы почувствовали: это песнь прощания, песнь смерти...

С годами, под воздействием ветров, остров-гора менял очертания и становился все более похожим на исполинского зверя, припавшего к воде.

Шаманы объявили своим соплеменникам: это дух рыжего мамонта слился с островом. Как и прежде, люди приезжали сюда с дарами, чтобы испросить удачного промысла.Иногда последние в низовье Лены мамонты приходили на берег напротив острова и подолгу вглядывались в него. Потом немногочисленная стая поднимала хоботы и трубила долго и тревожно. Быть может, мамонты чуяли, что настало время теперь уже и их прощальной песни...

Издавна гуляла по тундре и тайге молва, что жил в те времена шаман, прозванный Хоодуот-Албын, по-русски значит Смельчак-хитрец. Он-то и собрал воинов — отбить нападение врагов на земли его племени. У него росла дочь Сылаас-Лыах — Теплая Бабочка.

Несмотря на свой юный возраст, многому научилась она у отца-шамана: людей лечила, предсказывала будущее, приваживала зверей. А еще поклонялась она духу рыжего мамонта.

Часто приезжала Сылаас-Лыах на остров-гору, привозила дары — коренья и травы, совершала тайные обряды. Говорили, будто она вырезала из огромного куска янтаря фигуру мамонта и спрятала ее где-то в горе на острове. А когда надо было изменить погоду, вызвать молнии или метели, сухую теплынь или радугу, шторм или штиль, — доставала янтарного мамонта, поднимала его на вершину горы, терла ладонями, плясала вокруг него и нашептывала одной ей ведомые слова. Потом снова прятала идола подальше от людей.

Когда пришельцы разгромили воинов Хоо-дуот-Албына, дочь шамана подсказала, что надо бежать на остров Рыжего мамонта.

Оставшиеся в живых воины во главе с шаманом прыгнули в свои берестяные лодочки и направили их к острову. Пришельцы стали метать в них с берега стрелы. Маленькая шаманка плыла в первой лодке. Велела она своему гребцу помедлить, а сама поднялась в полный рост. Тут же все стрелы пришельцев нацелились в нее. Взметнула вверх руки Сылаас-Лыах — будто начертила в воздухе невидимый круг. И все пущенные в нее стрелы, долетев до этого круга, бессильно упали в воду. Сколько ни стреляли с берега, ни одна стрела не навредила маленькой шаманке.

Поняли пришельцы: поразить ее можно только заговоренной стрелой с наконечником из мамонтового бивня. Отыскали такую и дали самому меткому лучнику. Пробила стрела волшебный круг и угодила прямо в горло маленькой шаманке...

Хоодуот-Албын похоронил дочь на вершине острова Рыжего мамонта и установил столб. На другой день после гибели Сылаас-Лыах опустился долгий непроглядный туман. Старый шаман понял: это знак ему выходить на тропу мщения. Вернувшись под покровом тумана на материк, он совершил обряд превращения в огромную белую росомаху. И начало это чудовище свою страшную охоту на пришельцев.

Что ни день — десятками находили их растерзанными. Как ни оберегались вражеские воины — ничего не помогало. Не было спасения от огромной росомахи. Вскоре оставшиеся в живых покинули землю племени Хоодуот-Албына.

А старый шаман так и не смог превратиться обратно из росомахи в человека — слишком много пролил и испил крови. До сих пор это чудовище бродит где-то по тайге и тундре, ищет себе добычу.

В давние времена, заметив в ясную погоду над островом-горой светлое облачко, люди говорили: это маленькая шаманка явилась и высматривает, не идут ли на землю ее племени враги, не появился ли на горизонте корабль с ледяными парусами...

Мы снова возвращаемся к острову, о котором сложено множество легенд, который носит множество имен, который окутан множеством тайн. Он часто прячется за непроглядными туманами, но каждый, кто хоть раз увидел его, стремится увидеть его снова и снова. Притягательная сила острова, огромный энергетический заряд распространяющийся вокруг... это не просто слова, это очередная загадка русского севера.

Остров Рыжего Мамонта

Остров Рыжего Мамонта

|

Часть двенадцатая. Вверх по Ленской трубе. Чекуровские щеки

Вверх по Ленской трубе. Чекуровские щеки

Вверх по Ленской трубе. Чекуровские щеки

Целую неделю мы не смыкали глаз, боясь пропустить что-нибудь интересное и успокаивая себя мыслью о том, что полноценно отоспимся по пути в обратную сторону. Каково же было наше искреннее удивление, когда в первый же день этой пресловутой «обратной стороны» мы убедились в том, что со сном напряженка будет до самого конца круиза. Вроде, те же места, тот же судовой ход, но меняется погода, и то же самое предстает совсем в новом свете, окрашивается в новые цвета и природа крайнего Севера опять приобретает неповторимые виды. Большинство из тех, кто хоть раз это увидел, пусть даже краем глаза, ни за что на свете не сможет оторваться от созерцания местных красот.

Ленская труба, Чекуровские щеки – в очередной раз убеждаемся, что это одно из самых красивейших мест на Лене, поэтому в дальнейшем предлагаю Вам просто еще раз посмотреть уже знакомый участок нашего пути, и попытаться окунуться в тот мир, почувствовать себя его частичкой, раствориться в этой неописуемой красоте...

Вдалеке показался теплоход "Механик Кулибин". Он до сих пор работает на транспортной линии, перевозя пассажиров и грузы вниз по Лене от Якутска. В Кюсюре нам попалось на глаза его расписание и стоимость проезда. "Удовольствие" не из дешевых, но иного варианта добраться до многих населенных пунктов просто напросто нет.

"Механик Кулибин" уверенно разошелся с нами правым бортом. Мы уже сталкивались с подобным на великой китайской реке Янцзы, там это в порядке вещей. Видимо, хаотичное движение судов - это общая черта всех великих рек. А мы продолжаем свой путь на юг, что лишний раз подтверждает заметное улучшение погоды.

На склонах гор появляются первые низкорослые деревья

А между тем в Булунском улусе продолжается "день транспортных перевозок". Реактивный самолет в небе здесь редкое явление. Инверсный след, тем не менее, очень гармонично вписался в окружающий нас пейзаж.

Чекуровские щеки. Ленская труба

Чекуровские щеки. Ленская труба

|

Часть тринадцатая. Рыбаки из Кюсюра. Изба охотника

Кюсюр

Кюсюр

Остаются позади Чекуровские щеки, уже до боли знакомый вид открывается перед нами – панорама поселка Кюсюр. Теплоход плавно замедляет ход и практически останавливается напротив поселка.

Первая мысль, которая посещает нас во время этого маневра – наконец-то состоится обещанная незапланированная стоянка. Удивительное дело, но нам снова хочется побывать в Кюсюре, побродить по деревянным «мостовым», пообщаться с местными, углубиться на окраины поселка... но планам не суждено было сбыться. Причиной временной остановки стали кюсюрские рыбаки. Каждый раз теплоход «заправляется» рыбой именно в Кюсюре. Здесь, далеко за полярным кругом, она «чистая» и самая вкусная на всем Севере. К нам спешит моторка и уже совсем скоро по теплоходу распространяется рыбный аромат. Надолго нам ещё запомнится вкус чира (шир) и нельмы, самых распространенных здесь видов рыбной живности. Самая благородная рыба местных вод, конечно же, осетр, но осетринки мы и дома не раз ели, а вот чира врядли удастся попробовать вдали от этих мест.

День транспортно-пассажирских перевозок на крайнем севере продолжается - над руслом Лены с юга на север чертит полосу очередная серебристая птица.

Вечерело («смеркалось» пока не является словом, отражающим действительность), пройдя от Кюсюра километров десять, теплоход наконец-то утыкается носом в берег и выпускает из себя толпу нетерпеливых туристов. Перед нами абсолютно пустой и нетронутый человеком ленский берег. Под ногами похрустывает щебень, где-то крупный, где-то мелкий, слышно лишь бьющиеся о берег волны. Если закроешь глаза, то кажется что рядом море, вечерний прибой успокаивающе поет колыбельную песенку, а завтра ждет снова шумный пляж, чебуреки и кукуруза, детские визги и неутихающая пляжная музыка. Но глаза открываются, и ты испытываешь чувство глубокой радости, что находишься здесь, и слышишь звуки ленских волн, бежишь по берегу реки, перепрыгивая ручейки и захватывая красивые, переливающиеся на вечернем северном солнце камушки.

По карте мы выяснили, что буквально в километре от стоянки теплохода есть изба. Упустить шанс познакомиться с этим объектом ленской инфраструктуры мы не могли, поэтому бодрым шагом отправляемся знакомиться с тем, что осталось, особо не надеясь найти какие-то признаки бывшего строения. Каково же было наше удивление, когда изба была найдена, и с берега Лены к ней вели вполне рукотворные ступени, а при ближайшем рассмотрении стало ясно, что тут регулярно кто-то бывает... Банка кофе Нескафе, чайные пакетики и банки из-под тушенки, а рядом уже гниющая волчья шкура, советские плакаты, подкова над входом в дом, электричество и колодец – множество несовместимых вещей оказываются перед нами. Может это и не совсем то, что мы рассчитывали увидеть, но экскурс получился интересным и познавательным.

Время неустанно бежит, и уже пора возвращаться на теплоход. Отмахиваясь от назойливой мошкары, от которой впервые не спасают никакие средства, мы бежим назад.

Очередной день, насыщенный новыми открытиями и яркими впечатлениями, подходит к концу. Мы идем прямо на таинственный закат, от которого невозможно оторвать взгяд, кажется, мы удаляемся в неизвестность вслед за садящимся солнышком, но все-таки внутренний голос напоминает, что впереди все уже знакомо. Как же хорошо, что тогда мы ошибались и нас ожидало еще несколько незабываемых и полных сюрпризов дней в мире Олонхо.

Кюсюр

Кюсюр

|

Часть четырнадцатая. Натара - поселок тунгусских рыбаков

Натара

Натара

Натара

Натара

Натара

Натара

Начинается девятый день круиза. Очень многое осталось позади, но мы все еще за полярным кругом. С борта открывается вид на уже знакомый поселок Джарджан (Дярдан)... Берега хорошо знакомы, слишком ясно отражается в памяти каждый отрезок Лены.

Тем не менее, с утра пораньше мы видим не обозначенное на карте поселение, в котором помимо обычных деревянных срубов попадается необычная для здешних мест техника.

Натара – река, правый приток Лены. Она берет своё начало на южных склонах Джарджанского хребта. В устье Натары, в 1920 году был основан одноименный поселок тунгусских рыбаков. Раньше здесь было две кожаные урасы (палатки), большая колыма (ураса, сделанная из дерна) и от 8 до 10 амбаров. Сейчас только одна рыбацкая семья до сих пор живет в этом поселке, а на большинстве карт он и вовсе обозначен как нежилой. Поселок относится к эвенкийскому муниципальному образованию «Кыстатыам», Ленского наслега Жигаского улуса (района) республики Саха. Ближайшие населенные пункты – село Кыстатыам вверх по Лене и поселок Джарджан, расположенный ниже по течению. Существуют определенные планы по возрождению поселка Натара.

Первое, что бросается в глаза с борта теплохода - дом рыбака, к которому сразу после швартовки все и устремляются. Рядом с домом - чум, в котором варится ароматнейшая уха, единственное место, где полностью отсутствует мошкара. Вокруг чума ее невообразимое количество, хорошая безветренная погода, похоже, слишком положительно влияет на жизнедеятельность этих насекомых.

Складывается впечатление, что нас здесь кроме местных псов никто и не рад видеть... Странно, но хозяев нет дома, а родня буквально шарахается от наплыва туристов.

Но местность эта примечательна не столько рыбацкой дачей, сколько сохранившимся якутским кладбищем. Конечно, "примечательно" в данном контексте звучит очень грубо, но удивительное дело, я (ярый противник прогулок по кладбищам) абсолютно спокойно и с большим интересом прошлась между этих старых могил и не почувствовала абсолютно никакой той страшной энергетики, которой обычно бывают наполнены такие места. Тут спокойно и тихо... странно...

Обычно, якутская могила – это большой, больше человеческого роста, деревянный крест с двумя косыми планками – крест под "крышей". И рядом – как бы деревянный домик, размером с собачью будку. Это домик для души якута, хранилище последнего вздоха. Еще с 20-х годов Якутия приняла всю советскую символику: красные флаги, звезды, серпы и молоты, и так далее. Местные жители остались язычниками, но кладбища уважали. Поэтому они ставили на могилах единственное вечное, что им было известно – советские символы.

А на Лену открывается потрясающий вид, как же все-таки красивы ее просторы! А мы удаляемся дальше по натоптанной тропе, которая выводит к срубу, то ли к разрушенному, то ли к недостроенному.

Дальше решаем пробираться сквозь плотно растущий кустарник и выходим на небольшую полянку, шириной метров пять. По-видимому, здесь раньше был двор жилого дома – по бокам можно найти остатки скамейки и другие признаки человеческой деятельности. Именно здесь мы наконец-то решаем оставить небольшой презент Якутии .

Но время стоянки все-таки ограничено, а хочется еще и побродить по берегу, пособирать камушки, послушать приятный плеск воды и визги отчаянных купальщиков... Пробираясь к берегу, наткнулись на заросли голубики. Это целый лес из ягод, размером с горошину, о вкусе даже и говорить не стоит, на мгновение захотелось сесть среди этой зеленой чащи и долго-долго наслаждаться вкусом замечательной северной природы, но северные насекомые быстренько напоминают о том, что делать этого не стоит.

А у дома рыбацкой семьи на радость туристов демонстрируется свежепойманный осетр.

Небольшое историческое лирическое отступление на тему:

"В том месте где тунгус поймал рыбу, он роет глубокую яму примерно в сажень. Стены этой ямы он покрывает корой, на дне он также расстилает кору. После того как он удалит внутренности и кости, он укладывает пойманную им рыбу плотно доверху в эту яму. Здесь это чрезвычайно прекрасная рыба гниет так долго, пока не станет синей и не превратится в кашу. Эта гнилая рыба является любимой пищей тунгусов..." (А.Я. Уваровский "Воспоминания")

На берегу уже закат. Теплоход издает три протяжных гудка, поторапливая загулявшихся туристов... и неспеша удаляется, оставляя на берегу еще одного голодного "бродягу"-пса с бездонными добрейшими глазами, провожающего теплоход, как последнюю надежду сытой и безоблачной жизни...

Натара - поселок тунгусских рыбаков

Натара - поселок тунгусских рыбаков

|

Часть пятнадцатая. Полярный круг. Остров Аграфена

Полярный круг

Полярный круг

мыс Кыстатыам

мыс Кыстатыам

Утро следующего дня встретило нас великолепной погодой – ясное, безоблачное небо, обжигающее лучами солнце, абсолютное отсутствие даже легкого ветерка. Все это выглядет обыденно, но только в том случае, если забыть о том, что мы еще не пересекли в обратную сторону полярный круг. Именно это событие явилось главным знаменателем сегодняшнего дня, о нем в основном и пойдет повествование. Но для начала предлагаю полюбоваться береговыми пейзажами в такой прекрасный солнечный день.

Изначально стоянка должна была быть на мысе Кыстатыам – райское место, высокий отвесный берег с чистейшей песчаной полосой вдоль него. Но природа распорядилась по другому. Поднявшийся ветер в очередной раз заставил капитана изменить первоначальный план, теплоход так и не смог пристать к мысу.

Но все хорошо, что хорошо заканчивается, в итоге мы причалили к не менее примечательному месту, где жителями Жиганска был установлен знак «Полярный круг». Всем нам хорошо известно, что географической ценности данный знак представляет мало, но все же, для нас такой поворот событий был только в радость.

Для того чтобы подобраться к самому знаку, необходимо было забраться по достаточно крутому, даже обрывистому берегу. Но подъем оказался на удивление легким, и вот мы наверху. За спиной надпись «Полярный круг», а впереди опять открывются бескрайние красивейшие просторы Лены.

"Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится..." Брусника растет на полярном круге в неимоверных количествах...

Удивительное дело, но ни один из иностранных туристов с теплохода не нарушил запрет «не лезть к знаку», пристально наблюдая за нами, они мило улыбались, по-доброму завидовали, и запечетлевали на свои фото- и видео- камеры забавных непослушных русских.

Рядом со знаком установлена стела с полярной звездой, под которой в свою очередь расположился герб Жиганского улуса (района). На гербе изображены соболь, два взаимообращенных осетра, и во главе семь серебрянных якутских алмазов. Соболь – символ борьбы со злом, олицетворяющий ум, силу, ловкость – расположен в середине щита на зеленом поле. Осетры – символ исключительного богатства реки Лена. Такие же осетры были изображены на гербе города Жиганска, утвержденного еще в 1790 году. Алмазы, такие же как и в Государственном гербе Республики Саха (Якутия), обозначают административно-территориальную принадлежность Жиганского улуса к Республике Саха.

Убедились мы и в том, что на берегу часто случаются обвалы. Не позавидуешь тому, кто оказался в ненужное время в ненужном месте...

Но на сей раз на закате мое повествование не закончится. В темноте ночной нас ждала еще одна загадка республии Саха – остров Аграфена, напоминающий своими очертаниями тело лежащей женщины. По некоторым данным, именно напротив этого острова проходит граница полярного круга, но свою известность остров приобрел не благодаря этому, а благодаря древней якутской легенде о шаманке Агрофене.

Многогранно подходил якутский фольклер к шаманизму, об одном и том же слагалось множество сказаний, мало похожих друг на друга, такая же участь постигла и историю о владычице имени, которым назван остров.

Вот самая известная легенда о ней: «Там, где многоводная Лена приближается к полярному кругу, путешественники видят выходящий из вод высокий каменный остров, покрытый щетиной хвойного леса. Это мрачный остров Аграфены. Зловещими пятнами обозначаются на нем обнажения буровато-красных железистых песчаников и угрюмо чернеют на берегу валуны лидийского камня. Здесь, по преданию, жила и умерла русская колдунья Аграфена, “госпожа с длинным посохом”, которая наслала на край семь ужасных бедствий. Ни один якут никогда не проплывет мимо, хотя бы и на далеком расстоянии от острова, не спустив в реку небольшой оснащенной лодочки, вырезанной из дерева, с человеческой фигурой и с некоторым запасом пищи. Таков умилостивительный дар духу, волшебнику, иначе пловца может постигнуть опасность или гибель среди бушующих волн Улахан-Ирюс (Большой реки)». (П. Л. Драверт)

А вот в других легендах образ Агрофены вовсе не так ужасен, и вызывает скорее простое человеческое сочувствие, чем страх и опасность.

«Рассказывают, что лет восемьдесят тому назад сослана была в прежний город Жиганск татарка Аграфена, ведьма. Сказывала она, что было их, ведьм, семь сестер и всех разослали в одно время. Жиганское начальство не решилось держать дьявола в городе и поселило ее за 90 верст от Жиганска вверх по Лене на острове Остолбо (Столб), да и остров-то небольшой, всего 50 или 100 сажен в длину, зато очень крутой. На этом острове и стала колдовать Аграфена и навела такой страх на всю окрестность, что даже и теперь боятся этой колдуньи, хотя она давным-давно померла. И до сих пор, если вселится она в шамана, шаманку или сумасшедшего, дают ей большую медвежатину с белым ошейником на постель (Аграфена невидимо садится на нее), лучшую красную лисицу вместо плетки, табака на трубку, ладана и пр. Даже по настоящее время некоторые приезжающие из Якутска для благополучного проезда по Лене приносят Аграфене жертвы, делают маленькие берестяные лодочки, кладут в них бусы, бисер, пищу и спускают на реку; они уверены, что эти жертвы всегда доплывают до ее острова, хотя бы было и против течения. Русский купец Ш, плававший по Лене, постоянно посылал дань Аграфене, но однажды в припадке храбрости отказался, и что же? — Аграфена-де подняла на реке такую бурю, что он едва спасся смирением и двойным подарком...»

«Аграфена-Чуонах и Настасья-Манчикай были дочерьми Киктэй-шамана из Эгинцев, что в окрестностях Верхоянска. Когда девушки подросли, к их отцу не раз приходили тунгусы и буквально требовали выдать за них дочерей. В конце концов они убили Киктэя, при этом его голова пошла, ступая вместо ног двумя длинными прядями волос и перебежала через озеро Аяна. Девушки смирились с долей и вышли замуж за двух самых лучших тунгусов. Но смерть отца им не простили. И когда новые родственники попросили Чуонах покамлать, она сделала так, что все они перемерли. Сестры вернулись на родину, но ненадолго: теперь уже царские власти затребовали лучших людей между мужчинами и женщинами, и Чуонах на правах старшей поехала в Россию. Там ее якобы и окрестили Аграфеной и выдали замуж за некого Антипина. Уже вместе они вернулись в Якутск, а потом Аграфену опять потянуло на родину. На обратном пути в результате козней нечистой силы и конфликта между супругами корабль перевернулся и утонул, немного не доплыв до острова Столб. И стала Аграфена с тех пор привиденьем. А люди в тот день, жившие на родине Чуонах, вдруг с ума сошли, взбирались на высокие лесины и говорили: "Я в белку превратилась, а я — в соболя"...» (И.А. Худяков «Краткое описание Верхоянского округа»)

В любом случае, до сих пор славится этот остров в низовьях Лены. Поговаривают, что и подарки шлют, и опасаются его. А для нас остров Аграфены остался невидимым в непроглядной ночной темноте... Может оно и к лучшему...

Полярный круг. Остров Аграфена

Полярный круг. Остров Аграфена

|

Часть шестнадцатая. Лямпушка

Лямпушка

Лямпушка

Флаг Якутии

Флаг Якутии

Неумолимо приближается окончание нашего путешествия, с этой мыслью теперь засыпаешь и просыпаешься каждый день. Все-таки удивительная сущность бывает у людей, ждать чего-то долгое время, а потом, когда все случается – думать о том, что скоро это закончится. В таком поведении нет ничего сверхъестественного или аномального, в жизни редко встречаются счастливые исключения, умеющие жить настоящим, а не будущим или прошлым, в отличии от большинства из нас.

Наконец-то нашлось время отдохнуть от бесконечного наплыва ярких впечатлений. Берега в этом районе Лены уже не настолько интересны после всего увиденного, поэтому день проходит в полусонном состоянии всего теплохода, отяжеленным также отсутствием стоянки и выхода на берег.

И тем не менее, берега все-таки окрашиваются пролетающими, в буквальном смысле, над ними вершинами Верхоянского хребта, насыщенными и многообразными красками северной природы, и таинственными речными миражами.

Кроме того, днем был проведен веселый праздник Нептуна, о котором я обязательно как-нибудь расскажу, да и попытка пристать к берегу все-таки была. Правда, в достаточно необычном и лично для нас даже непонятном месте – в устье реки Лямпушка (Ляписке), а точнее, целью нашего визита на берег должна была стать загородная резиденция Президента республики Саха. Уж не знаю почему, но какое-то отталкивающее и неприятное впечатление оставила после себя попытка этой стоянки. Не любим мы амбициозные зрелища... Конечно же, никто на берег туристов не выпустил, хотя русским вроде даже погулять разрешили, но немецким туристам категорически в этом было отказано. А куда же мы теперь без них, за последние десять дней сроднились, большинство друг друга знают даже по имени. Вобщем, постояли мы, понаблюдали за переговорами, и уже в сумерках отправились дальше по Лене, вооружив фототехнику на резиденцию.