Иоанн Васильевич Грозный: детство и юность. Москва – Третий Рим. Иван

Первый. Синдром

поражения височной доли. Доктор Джекилл и мистер Хайд. Александровская слобода.

Уездный город. Купцы Барановы, гордость Александрова. Битва на Каринском поле.

Александровская республика. Усадьба Первушина. В гостях у Дуняши. Купец и его

жена. Манерная книга. Сцена из «Ревизора». Памятник Ивану Грозному. Царский

обед. Александровский Кремль. Распятская колокольня. Успенская церковь,

Трапезная палата. Земщина и Опричнина. Византийские часы. Версии смерти

царевича Ивана. Трапезная царя. Уха из петуха. Ты меня уважаешь? Подвалы 16-го

века. Возвышение рода Романовых. Палаты царевны Марфы.

Автобус на

восток двинулся, к городу Александрову Владимирской области.

-Александров

не так далеко от Богородского находится, -сообщила гид Анна.- Расстояние - чуть

больше 50 км, так что за час с небольшим доедем: дороги здесь извилистые и

скользкие – особо не разгонишься.

-Как вам

музей? Согласитесь, что он замечательный. В наше время, когда машины скоро

людей заменят, сохранился уголок, где все руками делается.

-А мы с вами

в сторону Александрова, Александровской слободы отправляемся. Именно оттуда

царь Иоанн Васильевич Грозный в течение 17 лет управлял Русским государством.

Сейчас оценки историков личности Ивана Грозного и его деятельности кардинально

расходятся. Родился Иван Грозный в августе 1530 года в семье князя Василия III и его жены Елены Глинской. Причем для Василия III это был уже второй брак: первый брак с Соломонией Сабуровой, длившийся

более 20 лет, оказался бесплодным.

-Наличие

наследника было вопросом стратегическим. В 14-15-х веках Москва собирала под

свою руку русские земли. Все это делалось для усиления военной безопасности и экономической

мощи: иногда путем браков, иногда путем договоров, а иногда при помощи военной

силы. Отсутствие наследника грозило государству смутой: всегда имелось

достаточное количество дядей и племянников, желающих кусочек власти урвать.

Василий III крепко задумался, развелся с Соломонией и отправил ту

в монастырь.

-Ну а себе

Василий III выбирает молодую Елену Глинскую,

боярыню польских кровей. И вот в 1530 году у Василия III старший сын рождается. Произошло это в селе

Коломенском, ныне районе Москвы. По преданию, с рождением Ивана Грозного

связано возведение белоснежной красавицы - шатровой Вознесенской церкви на

берегу Москвы-реки, ныне под эгидой ЮНЕСКО находящейся.

Церковь Вознесения в Коломенском

-Через три

года Василий III умирает, но по завещанию учреждает

своеобразный Опекунский совет, призванный огромным Московским государством

управлять вплоть до достижения наследником 15-ти лет. Но планам этим радужным

не суждено было сбыться: сразу после смерти Василия III по приказу

правительницы Елены Глинской был арестован (и в заключении умер) брат Василия III Юрий, князь Дмитровский, который мог претендовать на великокняжеский

престол. И начинается борьба боярских группировок за власть: у Великих князей

всегда много детей было и претендентов на власть хватало.

Василий III

-Еще через

пять лет, в возрасте 30-ти лет, умирает мать Ивана, Елена Глинская (согласно

современным исследованиям останков царицы, ее отравили). Мальчику всего 8 лет

было, а его окружала атмосфера всеобщей подозрительности: ребенка в любой момент

самого отравить могли. Тем не менее, настал 1545 год, Ивану 15 лет исполнилось,

и он полноценным правителем Русского государства становится.

-Что

означало для 15-летнего юноши получить абсолютную власть? Благодаря митрополиту

Макарию он получил превосходное образование. Владел латынью и греческим, много

читал (в его распоряжении была утерянная позднее библиотека его бабушки, Софьи

Палеолог, «Либерея»). Он сочинял стихи и со многими современниками

переписывался: Иван Грозный был всесторонне образованным человеком, его с

раннего возраста к управлению государством готовили. Обладал острым умом: еще в

юности много чего высказывал, о чем современники его гораздо позже

додумывались.

-Будучи

старшим сыном Великого князя, Иван очень рано осознал свою избранность. Он

весьма негативно относился к родственникам и своему окружению, видя всеобщее

казнокрадство и понимая, что интересы государства для них далеко не на первом

месте. Иван считал, что абсолютная власть необходима ему для наведения порядка.

Митрополит Макарий поддерживал его в этом и в 1547 году в Успенском соборе

Московского Кремля состоялась церемония венчания Ивана на царство: Иоанн

Васильевич IV первым русским царем становится.

-До этого

Великие князья должны были в Орде титул подтверждать и только потом передавать

его наследникам. Московское княжество становится царством, а венчание на

царство становится своеобразным этапом в реализации идеи «Москва – Третий Рим».

Помните: «Два Рима пали, Третий стоит, а Четвертому не бывать». На этой идее

Русское государство много лет держалось. И реализация этого плана на плечи

молодого царя легла, а идеологом митрополит выступил. Это был план создания

сильного независимого государства – равноправного игрока на международной

арене. Мы ведь не в вакууме живем: уже тогда наша страна занимала очень

приличную территорию и постоянно военным испытаниям подвергалась.

-К тому

моменту Русское государство в значительной степени свой международный авторитет

утратило, а ведь в свое время дочь Ярослава Мудрого за французского короля

вышла. На Русь только с севера не нападали: оттуда нападать некому было. С юга

- татары-крымчаки, позже – турки: с этой напастью Грозному справиться не

удалось – русско-турецкие войны до конца 19-го века продолжались.

-На западе

Русскому государству очень не хватало выхода к Балтийскому морю: его только

Петру I добиться удалось. Шведы и датчане не давали и из-за

этого в 1558 году Ливонская война началась, которая 25 лет продолжалась. Все 25

лет войны на время правления Грозного приходятся. Вначале русские войска

побеждали: взяли Нарву и Юрьев. Между тем Ливонский орден распался и земли его

Польше, Швеции и Дании отошли. В 1563 году русские войска взяли Полоцк – это

был их последний успех. Война затяжной характер приобрела: роптали бояре,

разорялись крестьяне – война удовольствие дорогое и подати постоянно повышались.

В 1583 году война для Русского государства поражением закончилась, а в 1584

году Иван Грозный умирает.

-На востоке

тоже неспокойно было. Золотая Орда распалась на Казанское и Астраханское ханства,

которые постоянно угрожали Руси. К тому же они на Волге располагались – важном

торговом пути, да и земли там плодородные – о них русское дворянство мечтало.

Иван Грозный решает завоевать оба ханства. В 1552 году была взята Казань, а

через четыре года – Астрахань: волжский торговый путь целиком Руси принадлежать

стал. Через казанские земли Ермак, финансируемый Строгановыми, в Сибирь попал и

Сибирское ханство завоевал, а территория ханства побольше Московского царства

была.

-При жизни

Иоанна Четвертым никто не называл – он был Первым, потому что первым

короновался. Путаница в начале 19-го века возникла, когда вышла «История

государства Российского» Николая Михайловича Карамзина. Карамзин отсчет от

Ивана Калиты начал, поэтому Иоанн Грозный Четвертым стал.

-Молодой

царь начинает государство в порядок приводить: в 1550 году новый Судебник

приняли, ряд реформ провели. Помогала ему в этом Избранная Рада. При этом Иван

идеалистом был: он искренне верил, что сможет на Руси все наладить. К тому же

Ивана никто не воспитывал – рос он как сорная трава. Современники отмечали, что

у него очень переменчивый характер и склонность к жестокости, в личной жизни царь

был очень непостоянен и гордился своим успехом у женщин: одних официальных жен

у него четыре было.

-Сохранились

многочисленные описания иностранцами внешности Ивана Грозного. Он был плотного

телосложения, темные глаза его пристально за всеми наблюдали (царь был очень

подозрителен), голову по тогдашней моде брил на лысо, ел руками. При этом царь

был очень религиозен и искренне верил, что он помазанник божий и в качестве

такового обязан нести на себе весь груз управления Русским государством.

Иван Грозный

-Был

подвержен приступам ярости, во время которых у него пена изо рта шла.

Анализируя безумные поступки царя, современные психиатры говорят о синдроме

поражения височной доли, возникшего в результате родовой травмы. Известно, что

Елена Глинская родила его преждевременно, напуганная пожаром во дворце.

Диагнозу такому соответствуют симптомы: у Ивана случались эпилептические

припадки и провалы в памяти. Во время приступов гнева у царя случались

зрительные и слуховые галлюцинации: летописи свидетельствуют, что Иван во время

таких припадков начинал очень быстро и бессвязно бормотать.

-В

результате складывалось впечатление, что в Иване Грозном несколько личностей

уживаются: и любящий семьянин, и злодей-садист, и набожный христианин, и

безжалостный тиран. Один из таких случаев в Псково-Печерском монастыре

произошел. Ворота монастыря на горке расположены, от которых резко вниз дорога к

основным храмам и пещерам ведет. Иоанна встречал у ворот игумен монастыря и

что-то царю не понравилось: то ли игумен не так поклонился, то ли сказал не то

что-то. Иоанн тут же меч выхватил и отрубил игумену голову, но не успела голова

земли коснуться, как царь пришел в ужас, подхватил тело игумена и понес его в

храм.

-Такое с

царем часто случалось и контролировать себя он не мог, да и не считал нужным.

Уже в наше время, в 1963 году, были вскрыты гробница Иоанна Грозного и его сына

Ивана: результаты исследований показали высокое содержание в останках царя

ртути и мышьяка. Кто-то говорит об отравлении царя, но дело в том, что тогда

препаратами на основе ртути и мышьяка лечили: в частности, от «нехорошей

болезни», т.е. сифилиса. Есть свидетельства, что в спальне царя постоянно чаша

с ртутью находилась: пары ртути отравление организма вызывают.

-Отравление

проявлялось в тревожности, пугливости и мнительности. Остается только

догадываться, как Иоанн Грозный в таком состоянии принимал решения, вел войны и

вообще управлял государством. С учетом наших нынешних знаний роль Ивана

Грозного в истории Русского государства однозначно оценивать нельзя.

-Теперь

поговорим о том городе, в который мы едем – Александрове. Почему царь поехал

именно туда? Утром я рассказывала вам, что дорога на север (Троицкий тракт, он

же Ярославское шоссе) была самой безопасной, потому что с юга татары набеги

регулярно совершали. Татары ходили на Москву, как мы в отпуск – каждый год,

пограбить или в полон кого-нибудь увести: для них это была работа на постоянной

основе. Ливонцы (пока Орден не развалился), литовцы и шведы так же с запада

постоянно нападали, так что дорога на север самой безопасной была. Несмотря на

то, что и на этой дороге разбойников хватало.

-Троицкий

монастырь очень популярен был и в него не только из Москвы ездили, но и из

Ярославля, Владимира и других городов. В Александрове огромный постоялый двор

имелся и в нем же построен был путевой дворец.

В этом дворце и отец Ивана (Василий III) в свое время жил, и мать (Елена Глинская) бывала. В

Александров царь (возможно) потому переехал, что он у него с семейным уютом и

домашним теплом ассоциировался.

-Историки до

сих пор к единому мнению не пришли, почему город Александров назвали. Есть

версия, что слобода когда-то боярам принадлежала, одного из которых Александр

звали. Есть версия, что город в честь Александра Невского назвали, который в

нем останавливался: во всяком случае, небесным покровителем города именно

Александр Невский является. И третья версия гласит, что в Александровскую Новую

слободу переименовали, когда еще одну построили.

Александр Невский

-Слобода

была местом, где московские и владимирские князья по дороге на богомолье

останавливались. В начале 16-го века Василий III строит здесь

резиденцию, в которой бывал неоднократно, и Иван Грозный слободу любил: она

напоминала ему о семье, которой у него толком то и не было. В Смутное время

Александровскую слободу дважды поляки захватывали, а с воцарением династии

Романовых слобода стала дворцовым селом и ее Слободским станом назвали. Царский

дворец построили, который целый век простоял и был в первой половине 18-го века

разобран – за ветхостью.

-После этого

на месте дворца по просьбе местных купцов Свято-Успенский женский монастырь

организовали. Когда Екатерина II проводила церковную реформу, земли у монастырей

отобрали, а все монастыри на несколько классов поделили. Монастыри (взамен

отобранных земель) из казны деньги получали: размер финансирования от класса

зависел. Свято-Успенский женский монастырь к первому классу отнесли: во второй

половине 18-го века таких монастырей в России всего четыре было, монастырь

богатый был.

-Нужно иметь

в виду, что территория монастыря – 11 га, а Александровская слобода при Иване

Грозном 17 га занимала. Александровская слобода – одно из возможных мест, где

Иван Грозный спрятал (до сих пор не найденную) драгоценную «Либерею» -

библиотеку, привезенную на Русь его бабушкой Софьей Палеолог.

-При матушке

Екатерине слобода статус уездного города получила, основным занятием горожан

обслуживание паломников являлось: это и постоялые дворы, и трактиры с чайными,

и кузнецы с шорниками. Когда в 1870 году через город железную дорогу провели,

это дало мощный толчок развитию промышленности. При чем первоначально станцию в

Александрове делать не хотели, но местные купцы ее строительства добились. В

городе начинают кожевенные заводы, красильные и ткацкие фабрики появляться,

ставшие в середине 19-го века крупнейшими в России (Троицко-Александровская и

Соколовская мануфактуры.)

-Особенный

вклад в развитие города внесли купцы Барановы – купеческая гордость

Александрова, это уникальные люди были. Сами они из крепостных происходили. Еще

в середине 18-го века крепостной крестьянин Тихон (родоначальник династии)

начал первые ткани делать. Его дети продолжили дело. Уже после Отечественной

войны 1812 года они покупают возле Александрова участок на правом берегу реки

Серой и строят красильню для окрашивания тканей в синий цвет. Постепенно

производство они расширяют. Семья была большая и дети, когда вырастали,

включались в дело.

-Вначале они

купцами 3-й гильдии были, но к концу 19-го века фабрика их одной из крупнейших

в России становится. Если помните, то художники в то время иногда простых

русских крестьянок в красных платках рисуют: это барановские платки с

«турецким» узором. Дети Барановых в коммерческих училищах учились, ездили в

Лондон, один из них в Швейцарию на ткацкую фабрику отправился и указал ее

хозяину на несовершенство окраски тканей. -Барановы плантации возле Дербента арендовали,

где марену красильную выращивали: до

этого красители импортные использовали.

-После

революции фабрику Барановых национализировали и переименовали в честь Третьего

Интернационала. После развала СССР фабрика обанкротилась, оборудование ее было

продано, а 3000 работников фабрики в один день на улице оказались. Корпуса

фабрики стоят: в них мебель делают, склады и конторы находятся, но ничего

связанного с текстилем там нет.

-Как и

многие купцы, Барановы много денег на благотворительность тратили: жертвовали

церкви, построили богадельню и школы, больницы содержали: весь Александров на

купеческие деньги существовал. Асаф Баранов помог И.В.Цветаеву, выделив 3

миллиона рублей на постройку теперь всемирно известного Музея изобразительных

искусств имени А.С.Пушкина.

-В Александрове

периодически будущая императрица Елизавета Петровна жила: Анна Иоанновна

царевну подальше от Санкт-Петербурга старалась держать.

Анна Иоанновна

Елизавета Петровна

-Рядом с

Александровом Каринское поле находится. Каждый год в начале августа на нем

реконструкторы собираются: здесь в 1609 году русские войска под руководством

князя Михаила Скопина-Шуйского разбили войска литовского гетмана Яна Сапеги.

-Александров

– небольшой провинциальный город с преимущественно малоэтажной застройкой.

Здесь никогда не было огромных промышленных комбинатов. Сюда, за 101-й

километр, ссылали неугодных: в Александрове долго жила Анастасия Ивановна

Цветаева, сестра Марины Ивановны Цветаевой. Марина Цветаева навещала сестру и

написала здесь (в частности) всем известное стихотворение из новогоднего фильма

«Спасибо Вам, что Вы больны не мной». В городе есть действующий музей сестер

Цветаевых.

-9 декабря

1905 года власть в Александрове захватили рабочие под руководством фабриканта

Баранова и социал-демократа, рабочего его фабрики. Так называемая Александровская

республика просуществовала 5 дней и ликвидирована была прибывшими казаками. Вот

эта бронзовая девушка с флагом слева - памятник борцам революции 1905 года: его

еще иногда памятником Александровской республике называют.

Примерно в

час дня автобус остановился на Советской, 16 у Александровского художественного

музея «Усадьба Первушина».

http://xn----7sbabcikl2a4csnf1ak4fxc.xn--p1ai/staryy-albom

Поскольку

музей маленький, а автобус большой, то группу на две части разделили: первая

часть в дом отправилась, а мы в привратницкую пошли, смотреть на действо «В

гостях у Дуняши».

Вначале

«Дуняша» объяснила нам, как правильно подкову на счастье в доме вешать –

рожками вверх, чтобы дом полной чашей был. А вот снаружи дома подкову рожками

вниз вешать нужно, чтобы дом под покровом был.

-Лапти

крестьяне зимой и летом носили, -рассказывала «Дуняша».- Летом простые, а вот

зимой – «с подковыркой»: т.е. пришивается еще одна подошва. Внутрь солому или

сухую крапиву набивали, а, чтобы ноги совсем не мерзли, к ним онучи надевали – суконные портянки,

некоторые даже меховые онучи носили.

Лапти на одну ногу плелись и если один из них стесывался, то его просто

выбрасывали, заменяя другим в целях экономии.

-Лапти из

лыка плетутся. Лыко – тот материал, который под корой дерева находится. Лыко

бывает липовое, бывает ореховое и самое дорогое и износостойкое – вязовое.

Лапти быстро плетутся: за день 30 пар сплести можно, но и снашиваются они

быстро – их дней на 5-6 хватает. Это летом, зимой – дней 10. Не зря поговорка

существует: «В дорогу идти – пять пар лаптей плести». Выражение, что «он лыка

не вяжет» - вовсе не о пьянстве: оно свидетельствует, что человек – безрукий,

что он не в состоянии даже лаптей сплести, а ведь лапти даже дети лет с 5-6-ти плели.

-Качество

лаптей двойного плетения следующим образом проверяли: в них щи наливали. Щами

тогда любую жидкую пищу называли. Если лапти протекали, то этими лаптями

продавца закидывали. Выражение «лаптем щи хлебает» означает, что человек

бездельник и делать ничего не хочет.

-Хомут –

полезная вещь в хозяйстве. Считалось, что, если в доме мужчина заболевал, он

должен надеть хомут и до выздоровления его носить: с хомутом к нему сила лошади

переходила. А если надеть хомут в ночь перед Рождеством, то можно домового

увидеть.

-Ухват –

незаменимая вещь в хозяйстве. С его помощью неподъемные чугуны с едой из печи

вынимали. А еще при помощи ухвата невесту выбирали: если талия потенциальной

невесты в ухват проходила, то ее забраковывали: жена и горшок с кашей из печи

доставать должна была, и в поле работать.

-В самой

печке попариться можно было. Перво-наперво печь истопить нужно, дать ей

чуть-чуть остыть, выгрести из нее золу и угли, и мокрую солому постелить. Тазик

с водой поставить и в печку спиной забраться.

-Главный

хозяин на столе – самовар. Электричества в нашем 19-м веке нет, поэтому самовар

на угле работает: он долго нагревается и долго остывает. В нем еще и картошку в

мундире, и яйца куриные сварить можно, потому что в печке яйца иногда лопаются.

-Как вы

видите, в доме у нас куклы-обереги имеются: они без лица. Без лица кукла – существо

неодушевленное, но, если ей глаза нарисовать, через них злой дух в дом

проникнуть может. Ведь глаза – зеркало души. Вот эта кукла – оберег для

девушки: чтобы жених богатый достался, в подол куклы мелкую монету желтого

цвета зашить надо.

-Обратите

внимание на веник: он у нас метелкой верх поставлен – это чтобы деньги в доме

водились. Если веник метелкой вниз поставить, то его жена домового (шишига)

оседлать может и всяких пакостей натворить. Отсюда выражение: «в доме ни шиша и

ни гроша».

-А у меня

вообще в доме веника нет, -пожаловалась свояченица.

-Поди и

купи, -хором посоветовала ей вся группа.

-Веник

ставится метелкой вверх поближе к входу и с левой стороны (как заходите),

-продолжила просвещать группу «Дуняша».

-Долгими

зимними вечерами мы занимаемся рукоделием и вот этот предмет чесало называется. Сюда надевается

шерсть, расчесывается до шелковистого состояния, слегка вытягивается, а потом с

помощью веретена или прялки получаются нитки, из которых носки или варежки

вяжутся. Вот эта часть чесала называется донце. Только раз в году, на широкую

Масленицу, мастерица должна на донце с горки скатиться и у той, кто дальше всех

скатится, самый хороший лен уродиться должен.

-Еще у нас в

доме валек (правник) имеется, с его

помощью мы мыльную пену из белья выбиваем. С помощью этого предмета кому-то и навалять можно.

-Для глажки

у нас рубель имеется. Наматываем на

него белье. А можно кого-нибудь и рублем одарить.

-Утюг у нас

угольный и, чтобы он дольше горячим оставался, угли раздувать нужно, то есть

махать утюгом. Отсюда выражение «попасть под горячую руку»: от утюга подальше

держаться нужно.

Когда

«Дуняша» рассказ закончила, мы на Советскую улицу покурить вышли.

За это время

Андрей у «Дуняши» пару кукол-оберегов купил.

После этого

мы в хозяйский дом отправились, а другая половина группы – к «Дуняше».

Нас

встречала «жена» Первушина.

-Приветствую

вас в 19-м веке, -сообщила она.- В усадьбе, которая принадлежит купцу 2-й

гильдии Алексею Михайловичу Первушину.- Зовут меня Клавдия Александровна, я его

жена. Дом наш в 1874 году построен, низ дома каменный, верх - деревянный.

-Первая

комната (как ей и положено быть) – это приемная, тут ожидают просители. За столом

приказчик сидит и оценивает внешний вид посетителей. Если у посетителя есть

протекция (рекомендательное письмо), то он быстро к хозяину дома попадает, если

нет – ждать приходится.

-Поскольку у

вас есть рекомендация, то хозяин вас уже в кабинете ждет. Проходите,

пожалуйста.

-Здравствуйте,

-сказал «купец».- Рад вас приветствовать в своем кабинете в 19-м веке.

Позвольте представиться: Алексей Михайлович Первушин. Купец 2-й гильдии, член

городской Думы и Почетный гражданин города Александрова и владелец этого дома.

-С чем

пожаловали? Может, прошение какое имеется?

-Земельки бы

под строительство торгового центра, -немедленно нашелся Андрей.

-Отлично,

-ответил «Первушин».- А моя доля какая будет?

-Пять

процентов, -автоматически вставил я.

-Корыстный

Вы человек, -запричитал Андрей.- Это же все для детишек бездомных делается. А

сколько бесприданниц незамужних? Вы же славу святого обретете.

-Пять

процентов меня устроит, -сообщил «купец».

-Договорились:

полтора, -согласился Андрей.- И мемориальную доску. А что это у Вас за

гроссбух?

-Манерная

книга ткацкой мануфактуры отца моего благодетеля, -сообщил «Первушин».-

Догадайтесь, для чего она?

-Образцы

тканей? –предположил я.

-Сразу

видно, что у самого ткацкая фабрика имеется, -подтвердил «купец».

В этой книге

100 страниц и 2190 образцов различных расцветок ситцев красно-белой гаммы. Как

вы думаете, почему мы красный ситец производим?

-Свеклы

много? –предположил Андрей.

-Потому что

продаются хорошо, -поправил его «Первушин».- Сам то я из простых, сиротой

остался, но случай представился: Иван Федорович Баранов – мой благодетель –

взял меня в семью: вон его бюст в углу стоит. И я был счастлив перейти с кислых

щей на щи добротные и кашу гречневую.

Бюст Ивана Федоровича Баранова

-С 14 лет я

на него работать стал, сначала мальчиком на побегушках, потом - рабочим, после

– конторщиком, торговал на Нижегородской ярмарке. Ну и дослужился: в 30 лет

стал управляющим фабрики, а в 43 в Совет директоров вошел вместе с господами

Барановыми, пай имел, построил дом, женился. Видите мою жену? Хорошенькая

такая: дочь городского главы, на 20 лет моложе меня. В 1880 Коленька родился, в

1888 – Сережа родился, Зиночка уже в Москве родилась: знаете, мы переехали –

ребят то учить нужно было. Вот мы в Москву и подались: сняли дои Трубкиных на

Малой Молчановке, а этот как дачу летом использовали. В 1890 году уехали, я уже

не работал на фабрике – 44 года отслужил верой и правдой.

-Видите

грамоту в углу? У нас таких десяток: нынче у нас право есть гербы Российской

империи на свою продукцию размещать.

-Теперь вы

знаете, как мы работаем, а сейчас узнаете, как мы отдыхаем. Я с вами не

прощаюсь: увидимся на втором этаже.

-Мы с вами в

части кабинета, диванной комнатой называемой, находимся -продолжила «купчиха».-

И служит она для того, чтобы принять посетителя в более неформальной

обстановке. Понятно, что те посетители, которые ждут в приемной, сюда не

попадут. Здесь же Алексей Михайлович может посидеть с книгой, переночевать,

засидевшись за бумагами, она же служит повседневной гостиной для семейного

чтения.

-А мы с вами

поближе к парадным комнатам пойдем. Обратите внимание, что лестниц в доме две:

парадная и черная.

Парадная лестница

-Прислуге по

парадной лестнице только ночью ходить позволялось, все остальное время – только

по черной. По черной лестнице не только убираться поднимаются, но и по

праздникам носят кушанье и самовар, потому что по праздникам столы накрывают в

парадных комнатах, куда мы с вами и отправимся. Самовар, между прочим,

ведерный: это 12 литров плюс вес самого самовара, а он еще и горячий.

Черная лестница

-Самая

главная парадная комната так и называется: парадная зала – именно в ней по

праздникам накрывают столы, а после окончания трапезы, когда прислуга все уберет,

мы развлекаемся: музицируем, танцуем и поем, играем в игры. Город маленький и

из развлечений одни трактиры: нам с Алексеем Михайловичем ходить по трактирам

не по рангу, так что развлекаем себя сами. Одно из наших развлечений –

устраиваем небольшие представления домашнего театра. В одном таком

представлении мы с вами поучаствуем.

После этого

«купец» с «купчихой» выбрали из группы актеров: говорливого Андрея и одну

барышню. Играли отрывок из комедии Гоголя «Ревизор». Андрей Хлестакова играл, а

барышня – Марью Антоновну, дочь городничего. Актеры имели успех.

После этого

«купец» увлек мужскую часть группы в мужскую гостиную. Стены гостиной, где

мужчины курили и в карты играли, картинами украшены.

Неизвестная в голубом, 1914

В музее мы

минут за сорок управились. Сев в автобус, на обед отправились.

По дороге

Анна нам памятник Ивану Грозному показала.

-Этот

небольшой памятник работы скульптора Василия Селиванова на набережной реки

Серой еще в 2017 году установить должны были, но что-то пошло не так,

-рассказывала она.- Вроде бы местная администрация воспротивилась и памятник в

Москву депортировали, где на «Аллее Правителей» установили. Спустя два года, в

декабре 2019 года, памятник-путешественник обратно в Александров привезли и на

отремонтированной набережной реки Серой установили.

В 14-40 мы

подъехали к кафе, где нас «царский обед» ждал. При входе группу встречал с

хлебом и солью «медведь», всех за длинный стол усадили. Обед шутками и

прибаутками сопровождался и очень вкусным оказался: под такую великолепную закуску

литр водки (на шестерых) незаметно улетел.

Царское

меню:

Холодные закуски и салаты:

Белорыбица

(филе белой рыбы с/посола с хреном)

Овощной

разносол (капуста квашеная с клюквой, огурчики и помидоры соленые)

Крошево из

разностей (салат мясной)

Первое блюдо:

Щи из свежей

капусты с говядиной и копченостями

Горячее блюдо:

Колдуны с

грибами и яйцом (зразы из рубленого мяса с яйцом)

Каша путная

(гречневая с маслом топленым)

Печево:

Царский

пирог «Курник» (слоеный блинчатый пирог с курицей, луком, рисом, грибами,

отварным яйцом)

Напитки:

Сбитень

царский (напиток из меда, патоки, с добавлением пряностей)

Чай из

душистых трав

К 16-00

автобус к Александровскому Кремлю подъехал. Вход в сам Кремль – свободный.

Нас

встретила гид Екатерина.

-Экскурсия

наша около часа продлится, -сообщила она.- Фотографировать везде бесплатно

можно, но на выставках – без вспышки. Видеосъемка – платная: в кассе музея 250

рублей заплатить нужно. И еще: без масок нас не пустят.

-Вы приехали

в Александровскую слободу: именно здесь на протяжении долгих 17 лет жил и

правил первый русский царь – Иван Васильевич Грозный. Но приехал он не на

пустое место: в 1508-1513 годах по указу его отца, Великого князя Василия III, здесь был дворец построен. И парадная часть дворца

дошла до наших дней: это Троицкий собор, вдоль аллеи – Покровская церковь,

Успенская церковь и самое высокое сооружение Кремля – Распятская

церковь-колокольня.

-Строится

колокольня в 70-х годах 16-го века как символ военных и политических побед

царя. Но колокольня – это архитектурная матрешка: внутри колокольни нашли еще

одно здание – церковь Алексия Митрополита (1508-1513 гг.). Иван Грозный после

похода на Новгород обстроил церковь вкруговую и вверх – высота колокольни 56

метров достигла.

Распятская колокольня

-С колокольней

этой несколько легенд связано. Никитка-холоп смастерил себе деревянные крылья и

с колокольни прыгнул. Полет успешно прошел: Никитка перелетел высокие стены и

приземлился на берегу реки Серой. Но царь заявил, что человек – не птица и

крыльев не имеет, и приказал казнить Никитку. Вот такая невеселая участь

первого русского Икара. А в 17-м веке к Распятской колокольне Марфины палаты

пристроили, в них царевна Марфа Алексеевна жила: Петр I подозревал сводную сестру в соучастии в стрелецком

бунте и сюда сослал.

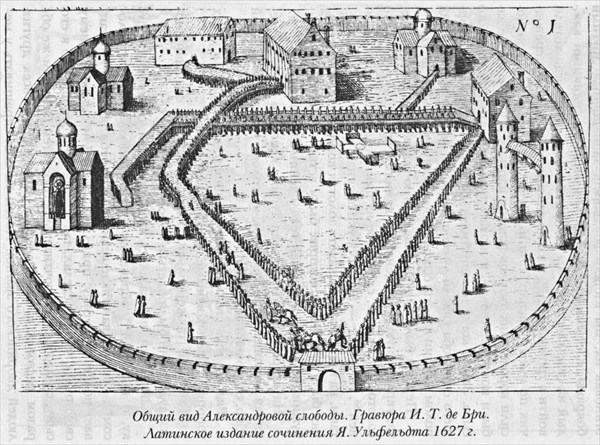

Гравюра

-При Иване

Грозном территория слободы на две половины делилась: на мужскую и женскую. На

мужской половине, где сам царь проживал, Покровская церковь находится, но

сейчас она - на реставрации и все выставки, и экспонаты из нее на женскую

половину (в Успенскую церковь) перенесли, куда я вас и приглашаю.

Успенская церковь

-Жемчужиной

церкви, построенной в начале 16-го века, является домовый храм, принадлежавший

Елене Глинской, а потом и женам Ивана Грозного. Храм со всех сторон окружен был

деревянными жилыми палатами, но в 17-м веке (в Смутное время) они сгорели. В

17-м веке к церкви трапезную палату на высоком подклете пристроили и сейчас в

трапезной экспозиция «Государев двор в Александровской слободе»

демонстрируется.

-Сейчас мы с

вами в Трапезной палате находимся. Роспись сводов – конца 19-го века.

-Иван

Грозный сформировал профессиональное войско из стрельцов. Здесь в витрине

представлены доспехи: кольчуга, щит и кольчужная шапка – стоили они дорого.

-Все реформы

Ивана Грозного на централизацию власти направлены были, чему бояре

сопротивлялись. Опасаясь за свою жизнь, царь в декабре 1564 года уезжает в

Александровскую слободу.

Иван Грозный. Парсуна. Россия. Неизвестный художник. Конец XVII века

-После того,

как царь Москву покинул, конечно же в народе волнения начались. Бояре и

духовенство направляют к царю делегацию, которая просит его в Москву вернуться.

Тот соглашается, но с условием, что теперь власть его не на бояр опираться

будет, а на служилое дворянство. С этой целью Иван Грозный делит территорию

государства на две части: Земщину и Опричнину.

-Обратите

внимание на карту России 16-го века. Зеленым на ней выделены земли, которые

Иван от отца своего, Василия III, получил. Темно-зеленым цветом

территория Опричнины выделена: в состав ее самые лучшие и самые богатые земли

страны входили, а владел Опричниной сам Грозный.

-Светло-зеленые

земли – Земщина, которой владела Боярская Дума и земли эти налогами облагались.

А земли песочного цвета – это те земли, которые завоевал Иван Грозный, т.е. территория

России в два раза увеличилась. Александровская слобода становится столицей

России и отличной крепостью, а охраняли ее воины-опричники.

Трон Ивана Грозного. Копия. Подлинник - в Оружейной палате Московского

Кремля

-У

опричников отличительная черта – привязанные к седлу собачья голова и метла:

символы означали, что опричники как верные псы будут находить измену и выметать

ее за пределы Русского государства. У опричников и особая одежда была –

власяница. Шилась она из грубого конского волоса и должна была на голом теле

носиться, но обычно опричники ее поверх кафтана надевали.

Опричники. Картина Н. В. Неврева.

Изображено убийство боярина И. П.

Фёдорова (1568), которого Грозный, обвинив в желании захватить

власть, заставил надеть царские одежды и сесть на трон, после чего зарезал

-Но

Александровская слобода не только столицей, но и политическим центром

государства была: здесь Иван Грозный девять иностранных посольств принял. Когда

послы приезжали в слободу, то не могли по ней свободно гулять, они вынуждены

были по дорогам гулять, которые образовывали выстроенные по обеим ее сторонам

2000 стрельцов. Но царь документов с послами никогда не подписывал: вместо нее

он печать ставил. Кроме того, Иван Грозный снимал шапку, целовал крест и клал

его на договор – договор заключенным считался.

-При Иване Грозном

на Распятской церкви-колокольне башенные часы размещались. В 17-м веке их на

колокольне Покровской церкви установили. Счет времени по византийскому образцу

велся. Сутки делились на дневные и ночные часы. Продолжительность дня и ночи в

течение года менялась. Например, в июне – 17 дневных и 7 ночных часов, в

декабре – наоборот. Стрелка в виде луча солнца, закрепленного вверху

циферблата, была неподвижной. Вращался сам циферблат с церковнославянскими

буквами, обозначавшими цифры.

-Сейчас мы с

вами в южном приделе находимся. В 16-м веке здесь была открытая галерея

(гульбище), по которой на свежем воздухе прогуливались жены Ивана Грозного, но

в 17-м веке придел был закрыт. Благодаря этому сохранилась кладка 16-го века. И

здесь можно видеть материал, из которого строилась слобода: белый известняк и

красный кирпич. Обратите внимание на резной портал работы итальянских мастеров:

ему 500 лет, через него в свою домовую церковь проходила мать царя, Елена

Глинская, а потом и жены Ивана Грозного.

Южный придел

-Сейчас

здесь размещены иконы, выполненные в Оружейной палате Московского Кремля в 17-м

веке. В центре – Спас в силах.

-Слева –

Иоанн Златоуст.

-Справа –

Иоанн Предтеча.

-Обратите

внимание на картину «Покаяние». Маленькая фигура царя в Архангельском соборе

Московского Кремля, в свете падающих между высоких колонн лучей солнца: Иван

Грозный молится.

«Покаяние». Картина О.Н. Вишнякова, 1995

-Иван

Грозный был единственным русским правителем, который каялся в своих грехах и

пытался их отмолить: он был очень набожным. Личность царя очень неординарна и

многогранна – это был правитель 16-го века. Он расширил территория Русского

государства, заставил иностранные государства считаться с Россией, именно при

Иване Грозном в стране первые типографии открываться начали. В слободу царь два

печатных станка привез, и здесь провинциальная типография работать начала.

Рукописная книга в те времена как табун лошадей или небольшое поместье стоила:

работа была трудоемкой.

-Иван

Грозный был человек образованный: знал несколько иностранных языков, любил и

читал книги. Мало кто знает: царь писал музыку.

-Слобода

действительно становится центром политической и культурной жизни страны, но все

меняется в одночасье: в 1581 году здесь умирает сын и наследник царя Иван.

И.Е. Репин «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»

-Никто не

знает, в каком месте слободы и как это произошло. Есть несколько версий смерти

царевича. Первая – политическая: царевичу больше почестей оказывать стали.

-Вторая –

бытовая, вот как ее папский легат Антонио Поссевино излагает: «Елена, третья

жена сына Ивана как-то лежала на скамье, одетая в нижнее платье, так как была

беременна и не думала, что к ней кто-нибудь войдет. Неожиданно её посетил Великий

князь московский. Она тотчас поднялась ему навстречу, но его уже невозможно

было успокоить. Князь ударил её по лицу, а затем так избил своим посохом,

бывшим при нём, что на следующую ночь она выкинула мальчика.

В это время

к отцу вбежал сын Иван и стал просить не избивать его супруги, но этим только

обратил на себя гнев и удары отца. Он был очень тяжело ранен в голову, почти в

висок, этим же самым посохом».

В.Г. Шварц «Иоанн Грозный у

тела убитого им сына», (1864)

-Стоит

отметить, что об убийстве царевича только иностранные послы писали. В 20-м веке

был вскрыт гроб царевича, но череп его оказался разрушен. Правда, сохранились

волосы, следов крови на них не обнаружили. Наиболее вероятно, что царевич Иван

от какой-то болезни скончался. После смерти сына Иван Грозный навсегда покидает

Александровскую слободу.

Распятская колокольня

Водосвятная часовня

-Сейчас мы с

вами в подвал Успенской церкви отправимся на царскую трапезу.

-Рассаживайтесь

за стол. Мы с вами находимся в подлинном помещении 16-го века. Ведь во времена

Ивана Грозного помимо парадных помещений, где жил и принимал гостей царь, в

слободе множество хозяйственных построек имелось: Кормовой, Хлебный и Сытный

дворы. Сытный двор отвечал за изготовление напитков и вполне мог на женской

половине дворца находиться.

-Пышные

царские пиры проходили в Столовых палатах либо в Тронном зале, а в этих

подвалах варили напитки. Палаты были большие и гостей в них очень много

собиралось. Одного обслуживающего персонала (кравчих, чарников, стольников)

больше сотни человек насчитывалось, а гостей и того больше. Любой пир с молитвы

начинался, а на протяжении всего пира (5-6 часов) звучала духовная музыка: хор

из трех человек на пиру ее исполнял.

Покровская церковь

-Пир с

подачи хлеба-соли начинался. На Хлебном дворе для пиров пекли из двух видов

муки (ржаной и пшеничной) смесные

калачи. После хлеба в центре стола ставили царскую птицу (запеченного лебедя) с

перьями и блюдо на столе ровно 7 минут стояло, чтобы все налюбоваться смогли и

только потом делили птицу на порции. Но если день постным оказывался, то пир с

икры начинался. Икра в 16-м веке деликатесом не считалась: ели ее каждый день

даже крестьяне.

-На пиру

Иван Грозный демонстрировал богатство Русского государства и основных блюд было

очень много. Датский посол, побывавший на пиру в Александровской слободе,

насчитал 65 основных блюд. Каждое блюдо попробовать нужно было (царь строго за

этим следил): готовили эти блюда на Кормовом дворе. Что подавалось на царский

стол? Потрох лебяжий, цапли, утки, тетерева, рыба, почки заячьи вареные, куры

рассольные и ухи курячьи. Ухи курячьи – это уха из петуха: из

курицы бульон варили, потом курицу вынимали и клали в бульон рыбу. На Кормовом

дворе более десяти видов ухи варили и 40-50 видов рыбы готовили: ее для царя со

всей страны доставляли. Рыбу только живую привозили и держали в специально

вырытых в слободе прудах.

-Блюда на

пиру напитками запивали: для царя-батюшки на Сытном дворе варили пиво, брагу и

медовуху. Медовуха (меды) в те временам двух видов была: ставленная или

вареная. На царский стол только ставленный мед подавался, хранившийся в бочках

от 5 до 25 лет. Подавалось виноградное вино, закупавшееся в Италии и Франции: в

подвалах слободы его более 1000 бутылок хранилось. И обязательно квас: ржаной,

медовый либо ягодный. Но самый вкусный и дорогой был медовый (медвяный) квас –

его на пиру и подавали.

-За время

пира произносилось более 65 тостов. Человек, произносивший здравицу, вставал и

выпивал чарку до дна, после чего опрокидывал ее над своей головой: если на

голову больше шести капель проливалось, то считалось, что человека, за которого

пьет, он просто не уважает. «Ты меня уважаешь?». Остальные гости во время

чужого тоста чарку могли просто пригубить. Был, правда, еще один выход: боярин

мог пьяным притвориться. Это даже почетным считалось, если с царского пира

гость не на своих ногах уходил. Вот только иностранным послам такая привилегия

недоступна была: поили их до потери документов.

-Обратите

внимание на Сретенскую церковь. Построена в середине 17-го века, в 1707 году в

ней сестру Петра I Марфу похоронили, а в 1712 году –

еще одну сестру, Феодосию.

Сретенская церковь

-Сейчас мы с

вами в подвалы 16-го века спустимся. Они из белого камня сложены и практически

не реставрировались. Подвалы в качестве холодильников использовались, пыточных

камер здесь не было – подвалы под домовой церковью царицы находятся. Пыточные

избы застенными называли – они за

крепостной стеной находились.

-Троицкий

собор в 1513 году освятили. В нем Иван Грозный дважды венчался.

Троицкий собор

-В 1571 году

в Александровскую слободу 2000 красавиц-дворянок на кастинг привезли. Из двух

тысяч царь себе третью жену выбрал – Марфу Собакину. Но на 16-й день после

венчания Марфа умерла: скорее всего, ее отравили. В Троицком соборе Иван

Грозный венчается и на пятой своей супруге – Анне Григорьевне Васильчиковой, но

брак продлился менее года, и царь ссылает ее в монастырь.

-В первый

раз Иван Грозный в 16,5 лет женился на Анастасии, дочери Романа Юрьевича

Кошкина-Захарьева-Юрьева. Неприлично царю было на дочери какого-то Кошкина

жениться, поэтому фамилию по имени отца переименовали: так появились бояре (а

позже и цари) Романовы. Иван Грозный был счастлив в браке целых тринадцать лет,

но царица умерла, что негативно на характере царя отразилось: он не без

оснований подозревал, что царицу отравили.

-В 17-м веке

церковь в нижней части колокольни, к которой мы идем, освятили в праздник

Крестовоздвиженья, поэтому в народе колокольню Распятной прозвали.

Распятная колокольня

-Второй

женой Ивана Грозного стала Мария Темрюковна, умершая в 1569 году. После

скоропостижной кончины Марфы Собакиной царь на Анне Колтовской женился, которая

на кастинге 1571 года второе место заняла, но брак и полгода не продлился – Анну

в монастырь отправили: в монастыре Анна еще 56 лет прожила. Пятой женой царя

Анна Васильчикова стала, с которой Иван Грозный год прожил, а после тоже в

монастырь сослал. Шестой женой на несколько лет Василиса Мелентьева стала, но,

поскольку она вдовой была, то официально за царя замуж выйти не имела права.

Когда и отчего умерла Василиса неизвестно: нигде никакой информации нет.

Седьмой (и последней) женой царя Мария Нагая стала, родившая царевича Дмитрия и

пережившая Ивана Грозного.

Икона «Страшный Суд»

-Иван

Грозный умирает 28 марта 1584 года в возрасте 53 лет, оставив сыновей Федора и

Дмитрия. В 16-м веке до этого возраста немногие доживали: по понятиям того

времени он уже глубоким стариком был. После смерти Ивана Грозного интерес к

Александровской слободе на несколько десятилетий потеряли.

-Вновь этот

интерес уже у династии Романовых возник. Свои последние дни здесь царевна Марфа

Алексеевна (сестра Петра I) провела. Пройдемте в ее палаты.

Вышивка

-Перед нами

женские вериги, они 16 кг весят. Их особо ревностные монахини-схимницы носили:

вериги символизировали крест, который нес Христос – страдания тела очищают

душу. Мужские вериги 35-40 кг весили.

-Жизнь в

монастыре неспешно и размеренно шла и в эту тихую жизнь бурно врывается юный

Петр I. Неподалеку от слободы находится

лес – Немецкие горы. Именно на этих горах Петр обучает солдат военному делу,

командует солдатами шотландский генерал Петр Гордон. Деньги и оружие для солдат

привозили в сундуках-сейфах, замок в них в крышке спрятан был – содержимое сундуков

в полной безопасности было.

Сундук-сейф

-Когда Петр

становится царем, борьба за престол не заканчивается: борются два рода –

Милославские и Нарышкины, вспыхивают стрелецкие бунты. Главной зачинщицей

стрелецких бунтов Петр свою сводную сестру Софью считал, но когда очередной

бунт вспыхнул, то он и старшую сестру Софьи, Марфу, подозревать стал: Петр

считал, что Марфа передавала записки Софьи стрельцам. Сама Марфа заявила, что

невиновна, а доказать вину ее не удалось: в итоге Петр решил сослать Марфу в Свято-Успенский

женский монастырь.

Офицерский мундир

-Марфа

Алексеевна (1653-1707) прибыла в монастырь в 1698 году. Для проживания царевны

к Распятской церкви-колокольни каменные и деревянные палаты пристроены были.

Сохранились каменные палаты с фрагментами стенной «аспидной» росписи,

изразцовая печь и некоторые личные вещи царевны.

Палата Марфы

-В 1699 году

Марфа Алексеевна приняла постриг под именем Маргарита. В монастыре она

находилась на особом положении: при царевне был штат боярынь и прислужниц. По

Указу Петра I в Александровскую слободу из

Монастырского приказа присылали деньги с патриарших, архиерейских и

монастырских дворов. Нередко Успенский монастырь посещали ее сестры, Мария и

Феодосия, жертвуя богатые вклады в обитель.

-Большую часть дня инокиня посвящала

молитве, а также рукоделию. В палате представлены личные вещи царевны Марфы

Алексеевны: зеркало, ларь для хранения книг, украшенный «аспидной» росписью,

аналогичной росписи одной из палат.

-Стол и

шкаф-поставец в убранстве палаты представляют образцы русской мебели из царских

покоев конца 17-го века. На иконе «Избранные святые» изображены покровители

царского дома Романовых. Изысканным украшением интерьера служит роскошный

сундук-шкатуня. Подобные сундуки могли себе позволить только высшие слои русского

общества, используя их для хранения ценных вещей.

-В последние

годы жизни Марфа Алексеевна тяжело болела. В 1707 году царевна-инокиня на 56-м

году жизни скончалась и по своему завещанию похоронена была на монастырском

кладбище. В 1712 году, по просьбе сестер, ее останки перенесли в подклет церкви

Сретения Господня. Здесь же позднее погребли и сестру инокини – Феодосию. Есть

предположение, что после закрытия Успенского женского монастыря в 1923 году их

останки вывезли в Чудов монастырь в Кремле.

На этом экскурсия

закончилась, мы сели в автобус и домой отправились, в Москву. Высадили нас в

19-00 у той же самой станции метро «Алексеевская», в советское время

«Щербаковской» называвшейся.

Жена со

свояченицей в травмопункт отправились, где у последней перелом левой руки

диагностировали и гипс наложили.

-Полтора

месяца гипс носить придется, - сообщил врач.- А потом - руку разрабатывать.

Анатолий Новак,

16 февраля 2022 года