Три пчелки под ключами -- герб римских пап из рода Барберини

Озеро в горах над Римом

Расскажу немного о природе этих мест и о своем выборе. Почему я решил начать наш поход именно отсюда? Можно ведь было ехать на юг, вдоль побережья, прямо из гостеприимного кемпинга, через Остию и Лидо ди Рома (пляжный городской район). Но, во-первых, это было бы "повторением пройденного" накануне, ибо ехать нам пришлось бы опять минуя аэропорт. А, во-вторых, древняя Остия сама по себе, конечно, хороша, и сохранилась лишь немногим хуже Помпей, -- но дальше по тирренскому берегу идут довольно скучные места: одни только частные пляжи да летние рестораны. Смотреть на эти обнесённые железной сеткой вольеры в отсутствие их обитателей -- скука смертная. Даже посмеяться не над чем!

Другое дело Коли Альбани! Я не знаю более "живого" и прекрасного места в окрестностях Рима. "Живого" -- смысле, живительного, полезного для здоровья. Здесь всегда тихо и хорошо. Когда температура в Городе переваливала за сорок, я, бывало, приезжал сюда душным летом, будто возвращаясь на время в родные северные широты… На переполненных морских пляжах в жару спасения не найдёшь, а вот здесь, у двух пресных озёр, заполнивших кратер давно потухшего вулкана, всегда отрадно.

Памятуя о приятных днях, проведённых некогда в тени склоненных над водой дерев, я и решил поделиться своими тихими радостями с другими. Но как-то забыл, что лесные дорожки, опоясывающие и соединяющие между собой два эти небесно-голубые «ока земли» (как говорят в Словакии), не очень-то подходят для того, чтобы перемещаться по ним на двух груженых туристических велосипедах... Получилось так, что для начала мы практически описали круг по берегу озера Лаго Альбано и почти вернулись в Кастель Гандольфо с другой стороны, прежде чем наконец нашли выход на асфальтированную дорогу, ведущую через небольшой перевал к другому озеру, Лаго Неми.

"Так бывает, -- говорю я иногда маленьким детям, которых беру в поход, -- что выход находится там же, где вход. Если не ещё дальше".

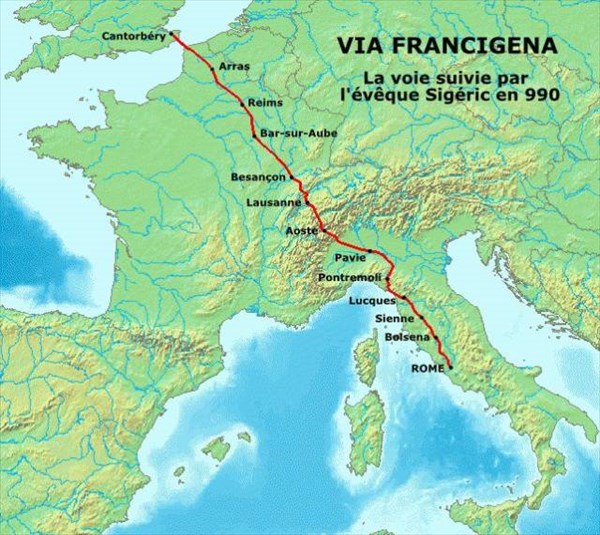

Слава богам всемогущим и благоволящим, dis manibus, на этот раз мне никому ничего объяснять не пришлось. Мы с АИ, озаренные золотыми лучами далекого солнца, угрожающе быстро садящегося в Тирренское море (которое оттуда, с высоты кратера, прекрасно видно), легко и просто, и, главное, почему-то, абсолютно молча, доехали до городка Неми, где нас застали сумерки. Оттуда мы стали спускаться к озеру... по густо заросшей колючками и заваленной упавшими ветками, относительно пологой, но бесконечно вьющейся дороге-лестнице. Здесь проходит участок т.н. Via Francigena (https://www.viefrancigene.org/en/), "французского пути", паломнической тропы, до сих пор ведущей богомольцев из Монтекассино под Неаполем в Кентербери под Лондоном, и обратно. Вы не знали о такой? Я тоже, пока с некоторых пор не стал встречать эти скромные указатели, разбросанные по самым дремучим уголкам провинциальной Италии. Очевидно, мы напали на правильный религиозный след...

Via Francigena -- старинный паломнический путь Европы

Тем временем окончательно стемнело, что лишь прибавило драматизма нашему крестному пути. Мы, конечно, понемногу начали переговариваться в темноте, едва прорезаемой велосипедными фонариками, -- хотя бы для того, чтобы не потерять друг друга на изгибах коварной тропы. И, надо сказать, выяснилось, что речи наши, несмотря ни на что, были полны оптимизма. Мой старший друг признался мне однажды, в другом походе, что когда ему становится совсем невмоготу со мной, он шепчет про себя первый параграф «Устава воинской службы», который выучил в армии много-много лет назад: "Солдат обязан стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы. Солдат обязан стойко переносить все тяготы... и т.д. много-много раз".

Так вот, шепча про себя главное и переговариваясь вслух о том о сем несущественном, мы и спустились, к месту нашей первой походной ночёвки: на маленькую, одному козлоногому Пану известную полянку, окруженную развесистыми "ракитами" и густым прибрежным тростником, столь толстым и древоподобным, что мы не сговариваясь окрестили его "бамбук".

Может, и много было сделано ошибок в тот день, но закончилось всё просто отлично.

День 3.

На эту полянку -- не полянку даже, а крохотный пятачок суши у самой кромки воды -- я выбрел однажды в своих одиноких скитаниях по Альбанским горам. Никто из интернациональной компании студентов, с которыми мне пришлось тогда вместе учиться, не желал уходить "далеко и надолго" из дома на римском холме Яникул, где мы жили почти исключительно в мире книг. А я, наоборот, не мог в этом мире долго оставаться... Так они использовали своё время с пользой, приобретая знания, которые пригодятся, надеюсь, им в их будущей карьере, а я беспечно тратил своё время -- на что? На то, что, я верил, тоже пригодится мне когда-нибудь в будущем.

По этому склону мы спускались накануне в потемках...

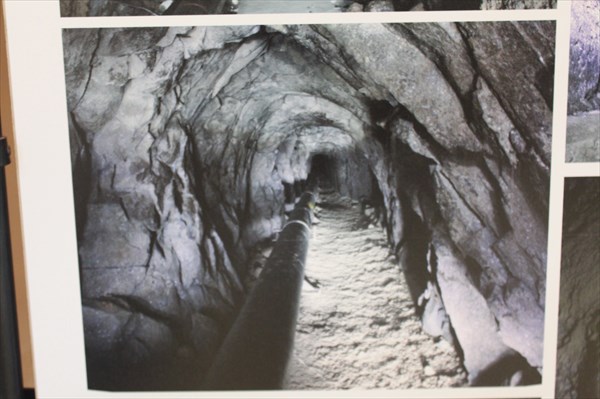

И вот, на третье утро похода мы раскрыли глаза посреди древней Италии. В тридцати шагах от нашей палатки дышит холодом бездонная щель, которую пробили когда-то сквозь скалу римские каменотесы. По ней-то и текла в Город восхитительно чистая и вкусная вода из нашего озера. Длина этого узкого тоннеля высотой в человеческий рост -- несколько километров. Понимаете? То есть они знали, как вычислить с точностью до миллиметра уклон, по которому напрямик, с постоянной скоростью, к человеку непрерывно будет поступать один из важнейших источников его существования, вода. Вот что такое цивилизация.

Вход в древний тоннель-водовод...

...и его внутренности

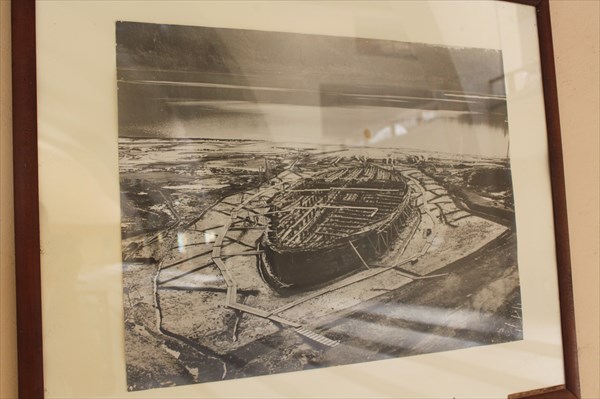

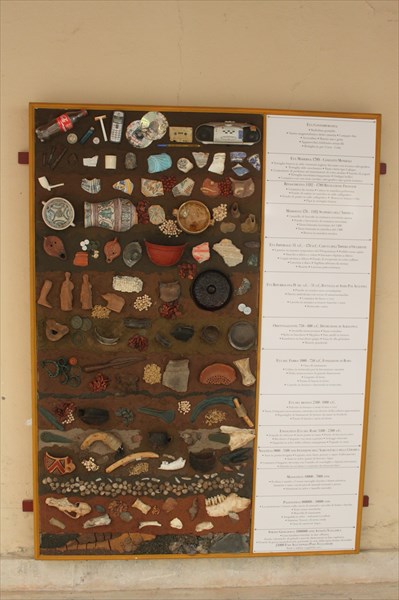

А немного далее, на затянутом илом дне озёра, в 30-е гг. ХХ века немецкие (?) археологи обнаружили остатки затонувшего плавучего дворца императора Калигулы, с настоящими мраморными колоннами и башнями, с раскрашенными статуями, с помещениями для сна и отдыха, с пиршественными залами и SPA-салонами, в которых (только представьте себе это!) стройные юноши и смазливые "танцовщицы" день и ночь развлекали и ублаготворяли уставших от жизни "клиентов" полновластного господина полумира... А потом прилетели американские бомбардировщики и на всякий случай разнесли в клочья многомиллионный проект по спасению единственной в мире античной деревянной реликвиии, потому, мол, только, что работы щедро финансировал большой поклонник всего имперского фашист Муссолини. Корабль сгорел, остались нам на память только его многопудовые бронзовые якоря да мраморная щебенка. И ещё несколько тысяч ч/б фотографий, зафиксировавших каждую стадию уникального реставрационного процесса. Всё это демонстрируются сейчас в восстановленном на том же месте "Museo di nave romano" (https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=151036&pagename=157031).

И это тоже человеческая цивилизация.

Museo di nave imperiale

Вот как выглядел корабль, когда его нашли

Фрагменты украшений

"Палуба" плавучего императорского дворца

А ещё чуть дальше, где-то рядом с заброшенным святилищем Дианы, начиналась священная дорога, Via Sacra, вымощенная здоровенными каменными плитами и до сих пор взлетающая на самую вершину горы. Никто там издревле не жил, кроме богов. Где-то здесь вышла скандальная история с охотником Актеоном, подсмотревшим купание Девы-охотницы. Она превратила его в оленя, и его съели собственные собаки... Ужас. По той дороге я ходил тем жарким летом, о котором уже проговорился, и дошёл, помню, до самого конца. Девы не встретил (жаль...) , в зверя не обратился, собак дразнить не захотел.

Здесь via sacra начинается...

...а так она выглядит в горах

Рассказываю здесь всё это, просто чтобы живописать ту полумифическую обстановку, в которую мы с АИ попали уже в самом начале похода. Дальше ощущение сказочности происходящего так и не покидало нас. Италия!

Когда мы поднялись в следующий живописный городок, Джензано до Рома, утро уже было в разгаре. В известной мне с давних пор винной лавочке на входе в селение уже наливали (ещё одно полезное знание, которое я успел приобрести за время своей учёбы в Риме!), так что пустая бутылка из-под воды, нарочно заныканная мною про запас, здесь очень пригодилась. А дальше всё пошло как по оливковому маслу. Ну, вы понимаете... Я даже не хочу много говорить об этом, просто размещу здесь в хронологическом порядке фотографии итальянских "борго" (http://borghipiubelliditalia.it/en/villages/) которые мы проезжали, а некоторые из них снабжу кратким комментарием. "Вспомните, Саша, школьные годы. Пишите сочинение по картинке", -- благословил меня на это дело АИ, когда мы уже вернулись из похода.

Итак, Джензано, Веллетри, Кори, Норма (Норба), Нинфа, Сермонета... Из одних названий можно сочинять стихи! И посему я на время отказываюсь вести "дневник путешествия", отмечая, где мы были и что видели по дням, и уступаю место простым визуальным впечатлениям. Поэзия, в общем-то, разлита повсюду вокруг нас...

Городок Сперлонга, воспетый, опять же, Муратовым и моим другом Гришей Воробьевым)))

Здесь море бросается на тебя буквально из-за каждого угла...

Но, на мой взгляд, Сперлонга несколько чрезмерно "почищена" для туристов,

слишком уж она беленькая для Италии

И всё равно городские "улицы" и "перекрестки" впечатляют!

А вот это фото в интернете можно найти только с ненавистными мне пляжными зонтиками...

Боже, как хорошо тут зимой!

Уютно

Пока, Сперлонга!

Привет, грот императора Тиберия!

Здесь вот и прохлаждались когда-то патриции-сенаторы...

Посматривали на мир Божий из тишины (кап-кап-кап)

Над входом -- копия мраморной статуи Ганимеда. Всего лишь копия, оригинал в музее.

Но уж больно красиво получилось, с облачками))

А полы-то у них тоже были паркетные!

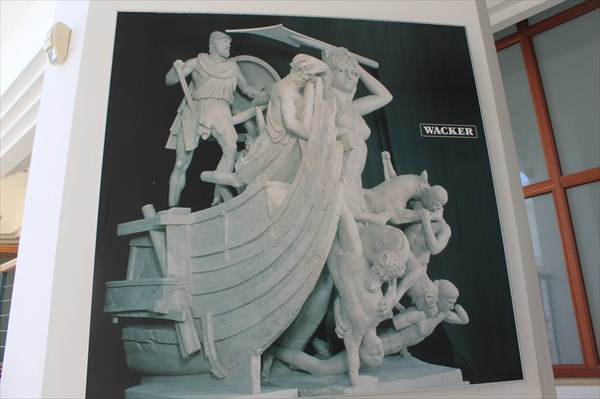

Рядом в музее, располагаются подлинники скульптур, украшавших грот

И их реконструкции

Вот такая, например, композиция...

...а уцелело от нее немного...

...но голова Одиссея подлинная!

А вот в каком виде ныне пребывает истинный Ганимед, венчавший вход в пещеру.

Хорошо, что его убрали в музей!

Следующий город на нашем пути -- великолепная папская Гаэта

Место встречи Востока и Запада, норманнов и арабов

Есть тут и неоготика XIX века...

...и тяжелая лангобардская архитектура VII века...

Но далее, далее из этого засиженного папами и папиками "курортного" местечка!

Опять на пути живых "антиков" встает Античность! Акведук лихо пересекает нашу дорогу

И вот мы прибываем в загадочные Кумы, полные неясных пророчеств...

Где-то в этих коридорах сидели девы-сивиллы и бормотали что-то ужасное...

От самих же греческих Кум мало что осталось

Однако Анатолию Ивановичу увиденного было достаточно, чтобы понять:

лишь нижний ровный ряд исполинских камней -- греческий

Вечер еще одного бесконечного дня у моря

На горизонте уже начинает проглядывать двуглавый Везувий

Еще ближе...

...еще краше

Стоянка на берегу моря перед Неаполем (снято утром)

И вот мы в Неаполе!

***

Ну, что же, Неаполь -- это логическая "середина" нашего пути. Дальше будет много археологии (Пестум и Помпеи), а потом захватывающие дух виды Соррентино-Амальфитанского побережья, с излюбленным местом "отдыха" русских революционеров -- островом Капри -- в перспективе.

Неаполь, как оказалось, последнее место для педвижения на велосипеде! Ибо еще в 19 веке его длиннющие мостовые (а город имеет форму 40- или 50-километровой подковы, огибающей живописный, всё-таки, залив) были вымощены вулканическим туфом. Служит это стильное и практичное покрытие вечно, но трясёт -- ужас как! Не помня себя от бешеной скачки, шума и многолюдства городского, два дня, последовавшие за проездом по мегаполису, мы ходили отдельно от наших верных коней по тихим улочкам мертвых городов...

Религиозная процессия (одна из многих) на улицах Неаполя

Сначала хоругви...

... а потом девочки и музычка!

Геркуланум...

... и его несчастные обитатели

Откопана лишь половина города, как раз до центральной улицы (Decumanus Maximus)

Внутренняя роскошь требовала охраны

Маленькая, но ооочень дорогая картинка))

Это был небольшой, в общем-то, курортный городок, место отдохновения римской знати. Что же тогда было в самом Риме?

В предвкушении Помпей, мы жадно "едим глазами" то немногое, что уцелело здесь

А в это время наши "ослики" мирно пасутся на музейной автостоянке.

Вот, кстати, хорошая иллюстрация того, что значит "не сезон". Пусто!

Помпеи

Все дороги ведут...

... к Везувию

И тоже ведь небольшой, по античным меркам, городишко

Налево пойдешь -- на villa dei Misterii попадешь

Вот и она, эта "вилла мистерий", такая неприглядная снаружи...

... и такая ни с чем не сравнимая внутри!

Таинства...

... только...

... начинаются

Подходим к "красочному шоку"

, которого никому из посетителей не избежать

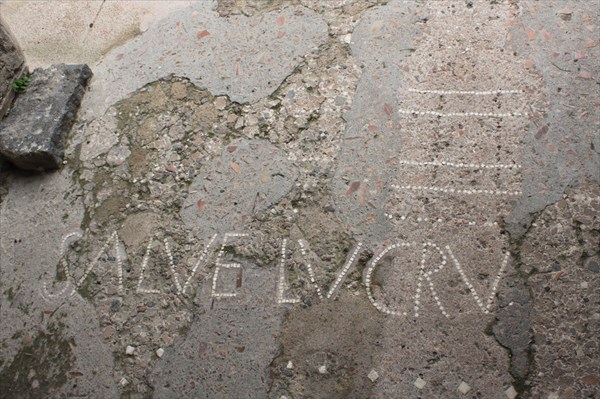

"Будьте как дома!.."

"Проходите, проходите..."

"Что вы сказали?.."

По-моему, таких лиц в живописи не знал даже Ренессанс.

Они снова появились на картинах лишь на рубеже ХХ века

Выходим на воздух, слегка покачиваясь))

Мой дорогой друг! Теперь Вы видели это сами

Жить -- так в живописной обстановке!

Поверните голову направо...

... поверните голову налево

И вспомните о тех, кто жил здесь до вас

"Meum est propositum in taberna mori..."

("На роду написано в кабаке погибнуть...")

Сад наслаждений

Предвыборн

ая шумиха 79 г. н.э.

А на прощанье -- еще один невесомый помпейский пейзаж...

... и силуэт незнакомки, с которой уж точно никогда не встретишься

Всё! Поехали дальше

***

В нашем походе, в нашей маленькой зимней авантюре, строго говоря, было три части. Сначала проезд от Рима до побережья Тирренского моря по холмам Лациума, что было порой крутовато, но не запредельно тяжело, ибо дороги везде проложены в основном асфальтовые, или же в стороне от них идут грунтовки хорошего качества. Автомобильное движение в тех благословенных краях умеренное и, как я говорил, «уважительное», а радостей на пути предостаточно; среди них главной я бы назвал наблюдение за жизнью рядовых итальянцев, которая в маленьких «борго» не менялась, я думаю, со времен Средневековья. Появились свет и канализация, но принципиально образ жизни в этих ютящихся по скалам «ласточкиных гнездах» остался всё тем же. В кофейне маленького городка, не избалованного вниманием туристов, вам по-прежнему будут рады, как заезжему чужеземцу. Местные жители оторвутся от всепроникающей заразы футбола и примутся наперебой, размахивая руками, показывать вам дорогу и что-то отчаянно втолковывать на своем провинциальном итальянском… Спасибо, сеньоры, конечно, вы были очень добры, но от этого так мало толку!

Затем у нас случился абсолютно ненапряжный «дрифт» по приморской Кампанье, вдоль побережья красивейшего Тирренского моря, от местечка Террачина до местечка Пестум (древнегреческая Посейдония). Логическим и географическим центром этой расслабухи стал Неаполь. Ну, что тут скажешь, ради таких видов, какие встречаются здесь, собственно, в Италию и едут! Основными препятствиями на этой части пути были задержки «эстетического» плана: уж очень многое хотелось увидеть своими глазами. И само это вечное море, и археологические памятники всевозможных эпох и народов (некоторые из которых оставили по себе самые недвусмысленные напоминания на географической карте Италии, например, Castel dei Volsci, -- боги всемогущие, я что-то читал про вольсков у Тацита!), и современные блеск и нищету пестрой итальянской жизни…

Вот пример последнего рода: на подъезде к Неаполю с северной, «римской» стороны, когда заканчиваются вычищенные туристические пляжи и колонии «золотых» вилл, начинают тянуться многокилометровые районы «бывшей Италии», как я это называю. Вы проезжаете по бесконечным улицам, застроенным обыкновенными южными домами и домиками с плоскими крышами, но только выглядят они какими-то заброшенными и неухоженными: стекла мутные или разбитые, двери покосившиеся, машины старые, по обочинам валяется мусор, и сидят какие-то откровенные бездельники… «Какое неприглядное Нечерноземье», -- определил как-то раз в исходе дня одним словом эту унылую картину мой проницательный друг. И в самом деле сходство поразительное! Объясняется «неитальянскость» этих мест, очевидно, тем, что бывшие жители промышленных пригородов Неаполя, в силу каких-то (экономических?) причин, отсюда ушли, а на их место пришли другие народы -- мигранты, направленные сюда провидческой волей Евросоюза. Достаточно нам было проехать пару типичных восточных базаров, чтобы понять, что случилось. А дальше опять пошли фешенебельные районы приморских вилл, тишь да гладь которых контролируются круглосуточным неусыпным видеонаблюдением… Словно мы проехали невидимую границу, отделяющую одну «Италию» от другой. И так случалось, поверьте, не один раз, и не два.

Наконец третья часть пути, от побережья в горы Лукании-Базиликаты (и на сей раз уже в настоящие горы, с подъемами-«тягунами» и снежной метелью в лицо!) получилась неожиданно «спортивной». Тут мы вспомнили, из каких стран прибыли, осознали, что на дворе, вообще-то, февраль, и перестали смеяться над дорожными знаками, строго-настрого запрещающими итальянским автомобилистам, с ноября по апрель, движение без колесных цепей. Вот подъедет полиция в один такой ясный солнечный зимний день, когда всё вокруг цветет и поет и не предвещает беды, попросит тебя открыть багажник и продемонстрировать твою готовность к снегопаду -- что ты им скажешь в ответ? Мы с АИ как-то забыли и думать об «ужасах зимы», пока ехали вдоль теплого моря. А тут пришлось сразу всё вспомнить… И заодно покататься на летней резине по толстенному слою свежевыпавшего снега...

Однако прежде, чем я перейду к «зимнему» crescendo нашего похода, хотелось бы, всё-таки, особо вспомнить ту часть приморского пути, что лежала к югу от Неаполя. Мы, можно сказать, уже выполнили к тому моменту намеченную программу по осмотру археологических достопримечательностей (ведь с околонаучными целями мы в Италию и ехали!), оставался лишь Пестум. В общем, мы «выдохнули», расслабились и покатили по крутейшему, во всех смыслах, Соррентино-Амальфитанскому побережью, где даже ни черта не смыслящий в истории и культуре человек будет охвачен трепетом и восхищением при виде того, как красиво и невероятно сложно живут люди на этих неприступных скалах… Первоначально здесь селились одни отшельники да пираты, затем это был район баснословно роскошных вилл римской знати, не боявшейся, кажется, уже ничего, даже угрозы с моря; затем утесы опять ощетинились зубцами крепостных стен и башен, на которые, всё по тем же «пиратским» причинам, не жалели денег торговые итальянские города-республики, вроде маленького, но очень гордого Амальфи… Ну, а теперь всё это великолепие и неправдоподобие связано между собой висящей над морем фантастической змеевидной дорогой-серпантином, краше которой, пожалуй, и в мире-то нет. Всё побережье от Сорренто до Салерно представляет собой, да будет вам известно, единый памятник ЮНЕСКО, и является объектом «всемирного наследия человечества». Загляните туда как-нибудь! Это как «наш» ЮБК (Южный Берег Крыма), помноженный на сто. Только без аннексий и контрибуций.

Неаполь остался позади

Впереди лежит Сорренто

А вот и он!

Скромный домик, где Massimo Gorki, как гласит мраморная доска, жил ПОСЛЕ русской революции, которую ждал с таким нетерпением...

И еще более скромный о. Капри, на котором наш буревестник обитал ДО того,

как грянула буря. Залетали к нему и другие наши гордые птицы...

А теперь мы закрываем главу из школьного курса литературы: Горький? Капри?

Знаем-знаем, читали-видели))

А это просто луна над южным морем

Итак, мы поднимаемся на фантастически красивую дорогу, ведущую из Сорренто в Амальфи

А где тут, собственно, дорога?

А вот она, метров на 100 поднятая над морем

Она бесконечна...

Она подводит к одному городу...

... и уводит от него к другому городу. А кроме нее ничего и нет))

Но вот уже наконец виден собор Амальфи

Амальфи был страшно богат и могуществен, пока в XIII веке не проиграл войну Венеции

Остался от тех времен непропорционально большой для такого местечка собор св. ап. Андрея, в мавританском стиле

Под ним -- целый подземный квартал, представьте

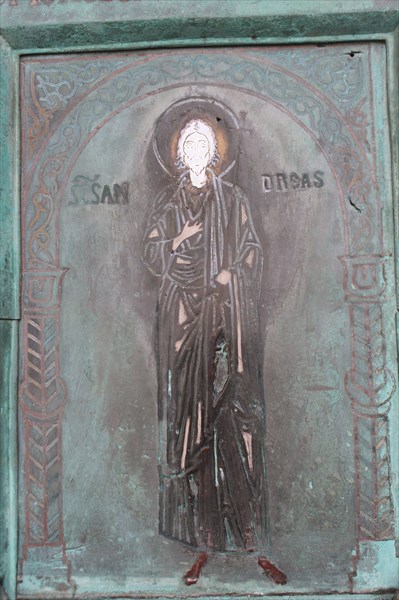

Ловец рыб и человеков

Угадайте, чья физиономия... простите, чей лик натерт до блеска пальцами паломников?

Правильно, всё того же Сант-Андреаса, первозванного и незабвенного

Заходим!

Сразу всё понимаем

И преклоняем главу пред его мощами

Вот такая "жемчужина у моря" укромно залегла в ущелье Амальфи

Сторожевые башни по-прежнему настороже, и сносить их никто не собирается

Последний взгляд назад, в Средневековье...

... и вот уже прямо по курсу -- Салерно

До свиданья, берег сказки!

Съезжаешь из этого «горнего» сказочного мира, где время остановилось, кажется, на пике кульминации средневековой легенды, в трудовой, промышленный город Салерно. Съезжаешь заодно с многотонными грузовиками, тянущими грузы в порт, ибо нет здесь для велосипедистов иного пути… Но сначала проскакиваешь по цветным улицам городка Вьетри-суль-маре, что я свободно переведу как «Витрины над морем». Всё, абсолютно всё в нем, -- даже боковые отбойники вдоль дороги, -- сделано из фаянса. Неувядающие изразцы украшают фасады домов. Вазы, блюда и сосуды причудливых форм вмещают в себя декоративную уличную растительность, тоже, по-моему, никогда не увядающую. Целые сюжетные глазурированные панно обыгрывают такие элементарные детали городского экстерьера, как, скажем, вход в магазин или общедоступный фонтанчик с питьевой водой… А сами эти лавки, предлагающие туристу просто горы ярчайшей керамики! «Оставь надежду, всяк сюда входящий…» Надежду насытиться созерцанием произведений человеческой фантазии -- и ничего не купить. АИ, который в молодости тоже, как оказалось, увлекался росписью и обжигом самодельной глиняной посуды, знает, насколько это энергоемкий процесс. Так вот, он только ахал при виде тамошних богатств: сколько же жара нужно, чтобы закрепить краски на всех этих неисчислимых предметах! А в самом деле, если этот промысел действительно имеет столь давнюю историю, как говорят, то где они брали такую кучу дров во времена, когда российского газа там еще и в помине не было? Впрочем, мы недооцениваем естественный ресурс горных лесов. И человеческую настойчивость в деле продвижения своих товаров на рынок тоже себе плохо представляем))

Вьетри-суль-маре

Что заставляет людей столь "напрасно" украшать свой быт?

"Оставь надежду..."

Просто улица, просто собор, просто бельишко сушится))

Салерно. Порт

Салерно. Дуомо

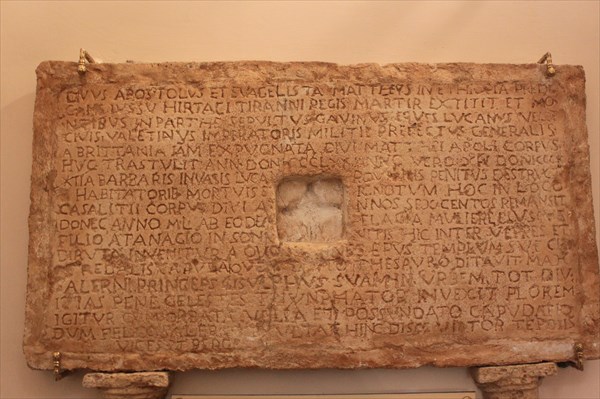

Потрясающая крипта, где покоятся мощи евангелиста Матфея

А это "история в камне": рассказ о Божьих чудесах и человеческих преступлениях, о том как мощи евангелиста крали, перекрадывали, теряли, обретали -- а они всё равно, по Божьей воле, оказались в Салерно

Надпись на книге та самая: "Книга рождения Иисуса Христа, Сына Божия..."

Совсем с другим чувством выходишь обратно во двор Дуомо!

И улыбаешься этому подобревшему с течением времени лёве))

Салерно, надо сказать, это не только крупнейший порт и центр церковного диоцеза, но еще и место сосредоточения средневекового медицинского знания. До нас дошел т.н. «Салернитанский кодекс здоровья» в стихах, описывающий, как правильно есть, спать, двигаться, работать… Т.е. всё то, что люди с древнейших времен поняли, но почему-то никак не научатся применять в своей жизни. И центральную часть в университетском городе составляют, совершенно естественно, старинные аптекарские кварталы, окружающие т.н. «Сад Минервы», в котором произрастают лекарственные травы -- вот уже несколько веков всё на одном и том же месте… Здесь можно купить баночку чудодейственного зелья и быстренько втереть куда надо, а можно и просто посидеть и послушать журчание горного ручейка, орошающего склоны этого рукотворного города-сада…

Поднимаешься в аптекарские угодья

Минервы

Видишь грядки

Видишь склянки

И срываешь себе на память лекарственный лимон.

Прямо из-под носа у видеокамер))

***

Затем до самого Пестума вроде бы нет ничего интересного, но есть одна незаменимая вещь -- свобода. Побережье разгружается от туристической инфраструктуры, есть только редкие кемпинги да огромные полосы диких пляжей между ними. Зимнее море выносит сюда весь тот хлам, который люди не задумываясь швыряют в него, однако ситуация еще не настолько критическая, как, например, у нас где-нибудь под Анапой… В общем-то, по-настоящему, берег и должен быть усыпан «дарами моря», хотя бы для того, чтобы какому-нибудь новейшему сеньору Робинзону было с чего начать разживаться… Жаль только мусор этот стал поистине вечным, как глупость человеческая, и вот в таком-то виде мы оставляем память по себе грядущему… Если за нами, вообще, что-то грядет.

Самое настоящее морское побережье, без при

крас

И всё равно оно прекрасно!

Вот так красиво, бывает, "погибают" дни...

... и мечты))

Однако грустные мысли прочь -- в одном из кемпингов южнее Салерно мы с АИ совершенно неожиданно нашли лучшую стоянку за весь поход. В нашем распоряжении, с вечера до утра, остался целый лес средиземноморских пиний! Как такое возможно? А вот как: достаточно было нам пошире улыбнуться хозяину закрытого на зиму заведения «Mare pinetta» (http://www.marepinetacamping.it/ita/), который в это время занимался прокладкой какой-то жизненно важной трубы на своем крошечном экскаваторе, и вот уже мы пролезаем сквозь щель в воротах, чтобы заночевать -- совершенно бесплатно! -- в его «священной роще». Нам даже позволено было выбрать себе любое понравившееся место! В этом лесу (высаженном когда-то, как и большинство пиниевых лесов на побережье, нарочно, чтобы предотвратить расползание песчаных дюн) проложены целые улицы, вдоль которых тянутся ряды домов на колесах. Так итальянцы понимают настоящее предназначение этого бесшабашного немецкого изобретения, кемпера, -- поставить его стационарно, на одном месте, обнести заборчиком, раскинуть шезлонги, водрузить телеантенну -- и кайфовать всё лето в тенечке… Зимой же, понятное дело, в Авзонии милой слишком «холодно», чтобы жить Робинзоном. Да и не принято… Но это на их вкус. Нам же было безумно хорошо проводить зиму в «своем» лесу, да притом в полное отсутствие его крикливых сезонных обитателей -- двуногих, я имею в виду. Прочие завсегдатаи зеленых крон были тут как тут: наши хорошие знакомые -- скворцы, зимующие на этих дальних берегах, а еще волнистые попугайчики, прилетающие, очевидно, на встречу с ними, напротив, с юга, из Африки.

Единственная плата, которую двуногие с нас наутро попросили, -- отзыв на «Трипадвайзере». Господи, да хоть КАПСЛОКОМ!!! У меня никогда еще не было своего собственного леса с певчими птицами… Я плакать был готов от благодарности.

"Утро в сосновом лесу"

"Последний" взгляд на море...

... и айда рассматривать архаические храмы Пестума!

Дорическая архаика 7-8 вв. до н.э.

Тяжело, как в Египте!

Удивительно, как это всё выстояло столько лет...

И вот, оценив пропорции тяжелых дорических храмов Пестума-Посейдонии, прекрасно видных из-за ограды музея (хорошая, однако, особенность у этого величайшего археологического памятника! и особенно она хороша, когда во второй половине похода денежки резко идут на убыль), мы наконец отпустили себя в горы.

Первый день-два в сильно пересеченной местности всегда уходят на то, чтобы подняться, «через не могу», к желанным горним сущностям; зато потом труды вознаграждаются сторицей. Нет ничего более возвышающего человека на велосипеде, чем проезд по горным ущельям, чем штурм перевалов, чем скатывание в долины сквозь облака… Всё как в альпинизме, только быстрее.

Городок Лаурино на нашем пути

Средневековый мост, ведущий к нему

Всё по-настоящему. И никаких туристов))

В горах чем выше, тем "раньше". В смысле, если внизу, у моря, вечнозеленая весна,

то здесь еще как будто осень...

Домик съехал с косогора, но не рассыпался... Вот весело-то было, наверное, его обитателям!

Любопытные телята

Весенне-осенний закат

А пробуждение вполне летнее!

Эх, дороги...

Холодает...

Поначалу мы с любопытством разглядывали снег на склонах... Давно не видели))

Нам -- туда, в холодный туман))

Нежность-снежность))

Еще один локальный оползень

***

Еще накануне, в начале подъема, нам попался человек, который выскочил из своей машины и побежал с нами знакомиться. Оказалось, он голландец, велосипедист, водит группы по здешним краям. Сразу понял, что мы издалека, ибо местные жители не рассматривают «бичиклето» в качестве серьезного средства передвижения. Но он никак не ожидал, что мы из «заснеженной России»… Ох, знал бы этот энтузиаст велосипедного дела, насколько его слова окажутся зловещими! Снег выпал через двое суток нашего пребывания в горах Лукании, «на третьи в ночь».

С вечера шел дождик, потом стало тихо… Я лишь обратил внимание на то, что с тента почему-то начала капать внутрь палатки вода… Странно, домик-то мой вроде еще не старый? И как-то необыкновенно тихо стало вокруг: ни ветерка, ни птички не слышно… Оказалось, той ночью, тихой сапой, дождь постепенно превратился в снег, который накрыл нас, будто тяжелым ватным одеялом, и мы перестали слышать внешние звуки. А наше всё еще разгоряченное «южное» дыхание, соприкасаясь с холодной внешней оболочкой тента, стало возвращаться к нам в виде конденсата. Но мы так крепко спали в своем «бункере»… И вот, добро пожаловать на Родину, в русскую зиму!

Зима...

Откапываемся

Чем-то явно встревожен Анатолий Иванович))

Незамерзающая дорога кажется легкой...

Всё те же виды, что вчера, но -- "зимой"

Красота!

Если бы всю дорогу так...

Но нет...

... завьюжило...

... замело!

Совсем пропадаем))

Спасали нас только деревенские барчики, с такими вот, подключенными к розетке, каминами.

Огонь в них настоящий, а вот тяга -- искусственная. Ибо топятся эти игрушки древесными пеллетами, прессованными опилками, которые сами по себе, без включенного вентилятора, гореть не будут

Хорошо!

Итальянская тундра

Как мы выбирались из этого неожиданного «ледового плена», сложно пересказать. Собственно, оставалось преодолеть всего какие-то 30 км до большого города Потенца (название-то какое мужественное!), а там сесть в поезд и отправиться обратно в Рим. Именно здесь была, как оказалось, отыскана финальная «точка невозврата» нашего похода. Задача вроде бы проста, но сколько раз за этот последний день менялась погода! Сначала удивило яркое солнце, осветившее прямо-таки кинематографически преображенный ландшафт: то, что вчера имело живые весенние цвета, сегодня вдруг стало "зимним", строго монохромным, черно-белым. Но это бы одно неплохо! «Мороз и солнце, день чудесный…» Беда была в том, что, как только мы откопали из-под снега и собрали наш лагерь, рассчитывая лихо преодолеть финишную кривую «на тройках с бубенцами», зарядил такой буран, что поневоле вспомнилась читанная-перечитанная «Капитанская дочка»… Господи, в какой такой оренбургской степи мы очутились? И за что? У меня в памяти от тех нескольких часов остались по большей части акустические ощущения, потому что смотреть было не на что и нечем -- снег залеплял глаза через каждые два моргания ресницами (солнечные очки едва ли спасали)… До сих пор слышу жалобное мычание луканских коров, оставшихся без еды: они стояли, как вкопанные, на тех же местах, где мы их видели вчера, только жевать им было нечего… Потерпите, бедные, нам самим тяжело!

Грустный бычок, кушать нечего...

***

Вот и всё. А дальше было нормальное возвращение в Рим и в лето. И два дня неспешных прогулок по Вечному городу перед отлетом домой. Поход, собственно, закончился там, в горах и в снегу.

Рим ни капельки не изменился за время нашего отсутствия))

А.И. Рубан был здесь))

Закончу я свое изложение зимних событий маленьким рассуждением о вечности и бренности, навеянное, как я думаю, общей моей склонностью к путешествием. О чем только не передумаешь за рулем велосипеда! Но, вообще, я пишу всё это для себя, так что можно дальше и не читать.

***

Недавно, оказавшись в парке Пулковской обсерватории (опять же, на велосипеде), я притормозил у стенда, «на пальцах» объясняющего теорию происхождения мира в результате Большого взрыва. Наверное, такие стенды стоят там еще с советских времен, в помощь школьным экскурсиям. Наглядные картинки и минимум текста. Из всего прочитанного мне запомнилась одна простая фраза: «В результате Большого взрыва возникли пространство и время». То есть родилась некая протяженность (континуум), которая продолжает тянуться и, как говорят, расширяться до сих пор. Непостижимые, в общем-то, понятия, эти наши «четыре измерения» (три пространственные размера плюс время), а за ними стоят еще более безответные вопросы. Было ли что-то до этого? Была ли материя, и в каком виде, если не было ни пространства, ни времени? Ну и, самое главное, почему рвануло-то?

Когда читаешь Библию, первые главы Книги Бытия, складывается ощущение, что мир сотворен по доброй воле. Вот захотелось Творцу сделать всё это -- он и сделал. А до того сидел, значит, где-то в сторонке и ничего не хотел. Было ему и так хорошо. Как вдруг преисполнился желанием -- и взорвался. И теперь, вот, продолжает ежесекундно воплощать себя в каждой пылинке мирового космоса. И тут тоже встают вопросы без ответа: как? с чего? почему? Было ли это начало бытия действительно осознанной волей или просто -- несчастным случаем? Известно ведь, к каким последствиям приводит неосторожное обращение с колоссальными запасами энергии, особенно творческой… А всё-таки, если серьезно, в каком виде можно представить себе вечность, предшествовавшую акту творения или же самопроизвольного зарождения мира?

Ведь ни один глагол не подходит для ее описания. Нельзя сказать, что она «была», «тянулась», «стояла на дворе». Для всего этого нужны пространство и время. Нужны начало и конец, которые противопоказаны вечности. Однако же, вот, пожалуйста, вокруг нас тянется мир, который когда-то начался и, вероятно, когда-то неминуемо закончится. А вечность не могла закончиться, уступив дорогу миру, как не сможет она и снова начаться, когда мира не станет. Понятно, что когда-нибудь время пойдет в обратную сторону, -- когда (и если) Вселенная начнет сжиматься, -- и придет опять к нулю, так что для вечности в итоге никакого урона как бы и не будет. Но сейчас-то, сейчас, пока мы здесь живем и умираем, что происходит с вечностью?

Я думаю, похожие мысли испокон веков приходили в голову людям, придумавшим «потусторонний мир» и вневременное существование наших «душ» и идей. Вечность, откуда всё пришло, не может исчезнуть на то время, пока осуществляется мировой цикл. Она, безусловно, есть. Но она не может и присутствовать здесь, где есть ограничения по четырем измерениям. Значит, она существует параллельно, но -- не тянется. Возможно, Вселенная только то и делает, что возникает и схлопывается, как какой-нибудь громадный мыльный пузырь. И, допустим, так было уже миллион раз… Что же, вечности совсем не остается шанса быть самой собой? Только и знай, что вертеться да уступать черед идущему на взлет или низвергающемуся в тартарары очередному миру? Нет, тут явное противоречие. Мир вторичен по отношению к тому, что было до него и будет после него. К тому, что есть всегда и никуда не исчезало. Об этом и старые тексты, и новейшие научные данные говорят вполне согласно.

Вот. Так что, мы поживем положенное количество дней, лет, веков и сгинем. А с вечностью всё в порядке. Она гарант и, если хотите, залог постоянного возвращения мира на круги своя. Вот только понять, как же она устроена, будучи в мире, мы всё равно никак не сможем. Для этого нужно бы остановить время и прекратить существование материи. Т.е. «выйти» за пределы бытия. А как это сделать? Возможно, мы единственные осознанные свидетели происходящего на белом свете, но -- свидетели, несущиеся в том же громыхающем вагоне, в котором «едет» абсолютно всё на Земле, да и шире -- во Вселенной. Как сказал мне случайный сосед в электричке: «Жизнь пролетела, словно пуля. Ничего уже не изменишь, не вернешь. Выбора нет, ничего нет… Одна надежда -- на детей». А что дети? Они точно так же пронесутся по жизни, ничего не поняв. Однако же маленький проблеск во всем этом для нас есть.

«Большинство людей проводит жизнь в тихом отчаянье», -- гласит известная истина. Вторая часть ужасной правды состоит, по-моему, в том, что и помирать-то большинство из нас будет в страшных муках, без всякой надежды на благополучный исход. Какая тут может быть надежда? Выздороветь от смерти? Религиозные убеждения и философские взгляды могут лишь помочь нам поменьше ее, костлявой, бояться, но сам момент перехода в небытие будет поистине ужасен -- в этом можно практически не сомневаться. А главное, никто и ничто вокруг просто не заметит твоего исчезновения. Безразличие, пустота -- вот что пугает больше всего. Ты наступил на муравья -- понес ли от этого урон муравейник? Да дави их хоть тысячу, дорогой, если сможешь, ни в чем себе не отказывай… Рождается два котенка, похожих друг на друга, как две капли воды. Вот только один не может, по какой-то причине, проглотить ни капли материнского молока -- и в два дня умирает от голода у тебя на руках, в то время как рядом лежит и довольно урчит его сытый братец… Ты бессилен с этим что-либо поделать, а кошка лишь успокаивается, когда умирающий перестает истошно кричать. Следующим в этой «иерархии живых существ» стоишь, натурально, ты. Твое индивидуальное существование, конечно, очень важно, уникально, просто бесценно, -- но и оно обречено. Это нужно хорошо понимать. Даже самые красивые, совершенные и умные твари в этом мире погибают на раз, не говоря уж о тех, кому далеко не во всём так повезло. И что же, мы проклинаем день и час, когда родились? Нет, как ни странно. Несмотря на всё отчаянье, в которое погружает мысль о смерти, большинство из нас, я думаю, радо свидетельствовать истину, добро и красоту здешних реалий, которые возникли или были сотворены (какая разница?) в результате разрядки Великого творческого потенциала вечности. А, значит, источник их происхождения, скорее всего, хорош.

Это, пожалуй, единственное, что можно узнать наверняка о вечности за время нашей жизни здесь. С тем и продолжим путь.

***

Последние фотографии, снятые уже перед самым отлетом, в городке Фиумичино, где находится аэропорт: Странный "подъемный кран" с подвешенной сеткой доставляет рыбу из моря прямиком в чей-то огород))

До новых встреч, Италия!