Часть 1-я. Идем на запад: Фракия, Дарданеллы и Троя

Сможете отгадать, что это? Ответ в конце...

Если взглянуть на карту Турции, то там очевидно в верхнем левом углу проглядывается отдельный кусочек. Это и есть Фракия. Место очень интересное, та часть Европы, что осталась в переделах Оттоманской империи, некогда владевшей всеми Балканами. Здесь находится Андрианаполь (Эдирне) с его тремя русско-турецкими мирами и масляной борьбой, проходящей на летних фестивалях. Здесь Текирдаг, считающийся столицей подсолнечников и турецкого виноделия с ракией (ну в принципе правильно, все что алкогольное в мусульманской стране - поближе к Европе). Все это мы конечно проехали мимо, двигаясь прямиком в сторону Дарданелл и Трои. Чтобы начать против стрелки объезжать страну. В принципе очень удобно. Аэропорт на западной окраине Стамбула, в час ночи вышли, взяли машину и, пока еще не очень уверенно ориентируясь в указателях и направлениях, двинули сразу из города на запад.

Здесь, в 70 километрах пути, и находилась единственная из гостиниц, забронированная заранее по booking.com. Просто попутчики мои выразили некоторые сомнения, что в четыре часа ночи мы что-то найдем. Какая-то доля истины в их словах была, в Турции зима, жесткий не-сезон, по крайней мере на Мраморном море. Мелькающие за окном отели выглядели пустынными. Да и в нашем, несмотря на примерно 2-3 десятка номеров, все они пустовали (кроме наших двух). А сотрудники дождались нашего появления в четыре-полпятого ночи. Но вообще букинг.ком (и прочее предбронирование) - зло. За все свои путешествия в трех десятках стран единственная потребность в нем ощущалась только в феврале в Аргентине, да и то не очень суровая. Всегда и везде мы находили отели прямо на месте, это позволяло корректировать путешествие по мере надобности и всегда выторговывать более выгодные цены. Здесь, в городке Мармараэгглеси, мы заплатили 70 евро за номер. Все остальные наши ночевки были не менее чем в два раза дешевле, при том что комфортом не уступали (исключение - Конья), а частенько и превосходили. Вообще же про Istambul Ildyz Hotel ничего плохого не скажу. Люди очень приветливые. Нам показалось холодновато, но потом оказалось что везде так. Зимой тут принято согреваться работающими на полную катушку кондиционерами и иногда электрообогревателями.

папа Сергей и Ульяна |

Петра знакомится с морем. Первое море - Мраморное |

Отель, чтоб не забыть название

Европейская часть Турции заканчивается длиннющим галлипольским полуостровом. Место решающих баталий Первой мировой усыпано кладбищами и историческими монументами. Это турецкий эквивалент нашему Бородино, очень популярный у турецкого населения, ведь в роли Кутузова тут выступил Мустафа Кемаль (он же впоследствии Ататюрк). Популярно место заодно и автрало-новозеландских туристов, чьи деды и прадеды высаживались здесь десантом. День высадки десанта, 25 апреля - государственный праздник в австралии и Новой Зеландии, день АНЗАК (австрало-новозеландского военного корпуса в боях Первой Мировой). В тоже время 18 марта отмечается в каждый год как День Победы (победили то в итоге турки). На обеих датах относительно безлюдный полуостров наводняется туристами, и что будет в 2015 году, столетнюю годовщину событий - даже представить сложно.

Самое узкое место Дарданелл (между Килитбахиром и Чанаккале - 1300 метров). Самое узкое место Босфора - там где перекинут мосты. В обеих босфорских местах - порядка 1000 метров.

Йоухуу. Пошли смотреть! Сидеть в машине ребенку явно надоело

Мы благополучно миновали все эти места, хотя наверняка старый военный археолог Сергей переживал по этому поводу. Нашей целью стало непосредственно самое узкое место Дарданелл - 1300 метров. Тут разгневанный Ксеркс высекал море хлыстами. Тут он же переправлял через сооруженные деревянные понтоны свою армию во время похода в Грецию, и тоже самое делал во время обратного визита в другом направлении спустя столетие Александр Македонский. С обеих сторон стоят крепости. На азиатском берегу, в Чанаккале какие-то жалкие руины, в то время как здесь, на европейском берегу Килитбахир, сооруженный Мехмедом Завоевателем в середине 15-го века, возвышается довольно могущественно. "Сначала буду контролировать Дарданеллы, а потом уже и возьму наконец этот Константинополь", - видимо решил Мехмед, так и произошло. То, что крепость Килитбахира оказалась то ли закрыта, то ли на ремонте нас конечно не остановила. Влезли в дырку, забрались на стену и побродили по ней. Виды красивые, а вот крепость прямо разваливается и крошится под ногами. Видимо не зря реставрируют. Само поселение вокруг церкви, в отличии от 100-тысячного Чанаккале, маленькая рыбацкая деревушка, с уютными рыбными ресторанами и жирными котами.

Крепостная стена и дырки-проходы в ней

сторож был не против |

после дырки полезли сразу на стену |

Залезли и гуляем

еще кроме нас такие же бараны гуляют ))

Тем временем мимо проплывают корабли. действительно отсюда очень удобно их обстреливать. Рядом с крепостью есть полноценная береговая батарея с заржавевшими пушками

здания на улицах Килитбахира

Поплыли через Дарданеллы:

Петра пялится в море, папа в гаджет |

Папа пялится в море, Петра в гаджет |

В гаджете - Навигатор Навител, очень выручивший нас своей картой Турции. Установился прямо на андроидный телефон без проблем. Сейчас показывает, как наша машина едет прямо по морю. Сперва он предлагал почти 500 км крюк, но как только отплыли метров на 100 перепроложил маршрут прямо по водной поверхности.

Вид на Килитбахир с Дарданелл

На холме отлично видна патриотическая надпись-изображение, напоминающая о битвах Первой Мировой.

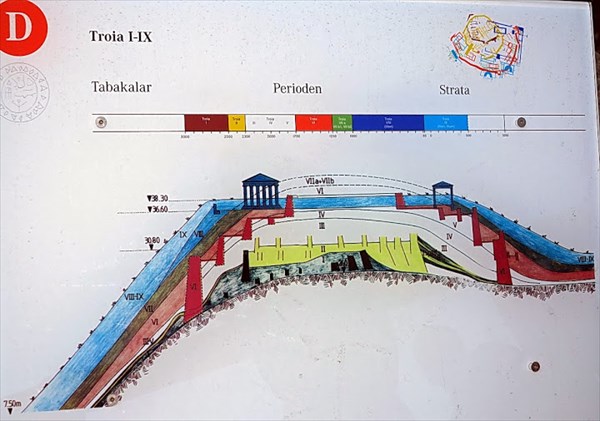

Паром в Чанаккале отходит не так часто, как из Эчебата, но все же более-менее регулярно. Чанаккале мы пролетели со свистом, чтобы засветло успеть увидеть Трою. Впрочем справедливости ради стоит сказать, что смотреть в Трое не на что. Троя - это скорее место, где надо дышать пылью веков, пропитываться мифами, вспоминать строчки Гомера и смотреть назад сквозь толщу веков и вдаль на закат, куда за пару тысячелетий отступило море. Вопреки своей всемирной славе Шлимана вспоминают здесь скорее как "слона в посудной лавке", добывая свои сокровища, он перепутал все слои залегания. И вообще нет никакой уверенности, что откопал он именно гомеровскую Трою. Дело в том, что более внимательные и тщательные археологи обнаружили впоследствии здесь 9 культурных слоев. Которые так и называются: Троя 1, Троя 2, Троя 3 ... Город умирал и возрождался подобно Фениксу на одном и том-же месте. То что Шлиман откопал и чем шокировал почти полтораста лет назад оказалось относится к Трое 6, в то время как Гомеровская Троя - это Троя 2. Самое интересное - "сокровища Приама", Шлиман вывез в Берлинский музей. Который впоследствии был разграблен (или депортирован) советскими войсками в 1945. То есть если вам смотреть на лучшее, что сохранила Троя до наших дней - то это в Пушкинский музей в Москве. Хотя конечно же продолжаются споры о том, кому эти сокровища принадлежат и где они должны выставляться. Сейчас, без сомнения, самый интересный объект тут - это сувенирный магазин и гигантская современная деревянная статуя троянского коня. В нее можно влезать и фотографироваться.

вот она

А вот развалины Трои. По всей Турции так. То, что раскопано, аккуратно сложено рядками. Окончательно здания не сформировывают обратно, только если сохранились очень крупные фрагменты. В Трое таких нет.

Мне показалось достаточно скучным зрелищем. Но пыль веков - да, чувствуется. и сама местность, и деревья - располагают.

Наложение девяти Трой друг на друга

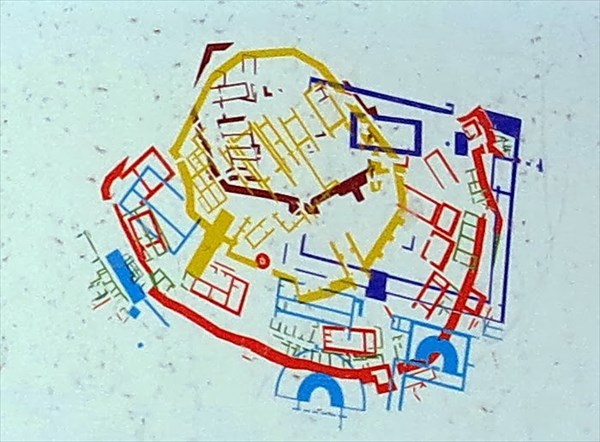

вот более подробная схема их наложения

Троянский конь ночью

я конечно полез внутрь

Вид на Мир изнутри коня |

Выход в Большой Мир из Большого Коня |

А вот и ответ на Вопрос в начале поста:

Это был вид на хвост троянского коня снизу!