Дневник путешествия и техническое описание маршрута

13-е июля

Собрались в аэропорту Домодедово. Перепаковали вещи с расчетом 20 кг багажа и 7 кг ручной клади на человека (по правилам бесплатного провоза багажа компанией S7). Для этого полностью расформировали, распределив между собой, один из рюкзаков, и сдали связку рамы и весел как багаж одного из участников. Рейс в 22.45 по московскому времени, отправление почти без задержек, прибытие в Алыкель по расписанию, около 8.00 по местному времени.

14-е июля

На арендованном заранее микроавтобусе совершили турне по магазинам Норильска. Выбор продуктов невелик, колбаса в основном оленья (правда, всем понравилась). Некоторые продукты пришлось заменять примерными аналогами. Заехали в контору заповедника и туристический магазин «Аякля», где купили газ и две пачки «сигналов охотника» (и то и другое запрещено к провозу в самолетах). После этого поехали в порт, там выгрузились и, поскольку приехали раньше времени, оговоренного для встречи с Воронцовым, занялись упаковкой продуктов. Воронцов появился вовремя, погрузку на катер произвели быстро и в 13.30 отчалили. На Норилке паводок, вода вровень с верхом причального ската, мощное течение. Погода хорошая, солнце, довольно сильный ветер. Рюкзаки на воронцовском катере едут сверху, поэтому должны быть чехлы на случай дождя. Справа виден край Плато Путорана, там солнце и голубое небо, а слева – норильские металлургические комбинаты заволакивают пейзаж серой пеленой, и все это несет на юг, в долину р. Рыбная. Видно, как там оседает образующийся шлейф. Понятно, почему лес вокруг Рыбной выжжен на протяжении 70-и км от Норильска по прямой.

С нами на катере забрасываются еще двое из Красноярска, мужики, говорят, что идут на пакрафтах на Микчангду. Воронцов снижает нам цену на заброску с 55-и тыс. до 50-и, и еще 10 000 снимает с этих двоих. Монополия в действии.

Прибыли на место в районе 20.00, выгрузились метрах в 200-х от устья Б. Хихиканмыгды. Вокруг – изборожденные морщинами склоны Плато Путорана. Это переливчатое, полное поэзии имя звало нас много лет. Быстро сварили ужин на костре из плавника и до 2.00 ночи занимались упаковкой и распределением продуктов. Потом Саша Парамонов пошел кидать блесну и поймал арктического гольца килограмма на 4. Сразу по завершении работ по упаковке – отбой.

Первый этап. Пеший переход от оз. Лама до верховьев р. Бол. Хонна-Макит

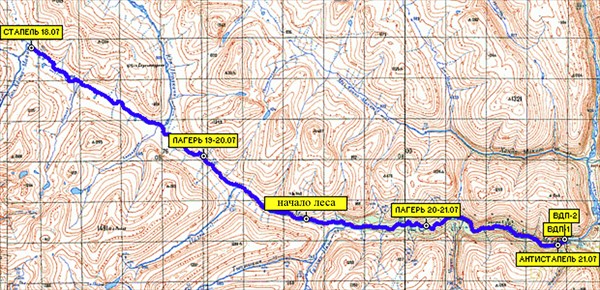

(15 – 18-е июля, схема 1)

Схема 1. Трек первой пешей части

15-е июля

Подъем в 9.00, вышли в районе 11.00. В Б. Хихиканмыгде

воды против ожидания мало. Снега на склонах тоже практически нет, видимо смыло

дождями, которые шли регулярно в течение двух недель перед нашим приездом. Идем

по галечным отмелям вдоль Б. Хихи до поворота русла на восток, после которого,

сохраняя общее направление движения на север, входим в лес и идем вдоль р.

Бучарамы, не выходя на нее. Решаем, что оптимальный ритм для нас – 20 минут

хода, 10 отдыха. За ходку проходим в среднем километр. Выраженных троп нет,

долина тупиковая, олени в большом количестве сюда не ходят. Лес парковый, идти

легко. Вскоре перешли один из рукавов Бучарамы – в нем воды по края, видимо,

запасы снега выше на плато еще есть. Набрали немного грибов к обеду. Дальше

идти стало тяжелее, начались обещанные заросли ольхи, продираться через нее со

связками деталей рамы – удовольствие для оленей. К 17.00, постепенно поднимаясь

на полки орографически левого берега Бучарамы, дошли до места впадения

Геологической. Вдоль нее – сплошной ольховник, с трудом продрались через него с

канами, чтобы набрать воды для обеда. Продолжили путь около 19.00 по ягельным

полянам орографически левого берега, дошли до водопада на первом левом притоке.

Чуть дальше вышли на полку над самым берегом Геологической, на которой

заночевали. Отбой около 24.00.

16-е июля

Подъем в 08.00. Решили с самого начала привыкать жить

по местному времени. Вышли в 10.30, немного пройдя по лесу вдоль левого берега

Геологической, снова уперлись в ольховники и решили идти по руслу, переходя с

берега на берег по галечным отмелям. Здесь идти веселее, хотя броды местами выше

колена, и течение сильное. Встречаем одинокого путника, Леша родом из Талнаха

(поселок-рудник рядом с Норильском), сейчас живет в Одессе, по профессии

картограф, каждый год приезжает на Родину, в Путораны. Раньше ходил на лыжах и пешком,

сейчас впервые пробует воду – идет в одиночку на лодке Викинг-3.8 на два месяца

на Большой Хонна-Макит, Котуй, Курейку и куда-то еще, как сам говорит, «до

зимы». Рисковый чувак.

Интерлюдия 1

Мы с

Алексеем шли параллельно, периодически обгоняя друг друга, до 1-го водопада на

Б. Хонна-Маките. Алексей со своими примерно 60-ю кг груза на пешках идет челноком не

намного медленнее нас. Стиль хождения у него – «или грудь в крестах, или голова

в кустах» – по метровым валам Б. Хонна-Макита без гидры и без каски, даже не

пытаясь уходить со струи, и это впервые на воде. После водопада мы его обогнали

и больше не встречали. 30-го сентября получили от него письмо, выдержки из

которого стоит привести:

Мне удалось пройти многое из

намеченного, но в конце я слегка изменил маршрут в более красивую сторону.

После Большого Курейского водопада я вместо того, чтоб идти на оз. Северное,

перевалил по Скалистой и Тайменьей к оз. Манумакли и дальше по р. Иркингда -

оз. Кутарамакан - р. Орокан - оз. Кета - р. Тонельгагочар - оз. Накомякен - р.

Накта - оз. Собачье - оз. Глубокое - оз. Мелкое - и далее до порта Валёк.

Правда под конец стала заканчиваться провизия…

И далее:

… Восьмого или девятого августа

выпал снег и дальше погода не баловала совсем - до середины сентября сплошные

дожди и иногда снег. Воды в реках и озёрах стало столько, что местные

удивлялись такому уровню. Но я к тому времени поднаторел, заматерел и уже меня

не пугали пороги и маленькие водопады. Так я, зазевавшись на красоты каньона,

свалился во второй водопад на Иркингде, но удержал лодку и не перевернулся,

только юбку сорвало.

Надеюсь,

Алексея не обидит факт цитирования его письма: он хороший человек. – Д.Г.

Попрощавшись (не последний раз) с Лешей, идем дальше

вдоль Геологической. Переменная облачность, тепло. Доходим до крупного левого

притока с каскадом водопадов (фото 4), поднимаемся к первому, фотографируемся,

идем дальше. Снег на крыше плато активно тает, ручьи стекают по склонам долины,

и тоже обрываются множеством водопадиков, эфемерность которых придает им

какую-то особую прелесть. Мы знаем, что в сухие годы они исчезают, а нам

повезло их увидеть (фото 5). Постоянно в поле зрения их от пяти до восьми, шум

от них перекатывается наверху от края до края долины.

Фото 4. Водопады на левом притоке Геологической.

Фото 5. Микроводопады в долине Геологической.

На 500-метровой карте обозначена наледная поляна, в

отчетах прошлых лет встречались фото наледи толщиной больше метра (В. Иванов,

2010). Сейчас она просто исчезла, видимо, растаяла за прошлое аномально жаркое

лето. Может быть, восстановится в дальнейшем.

Миновав большой правый приток (стороны везде указаны

орографически), выходим на правый берег и поднимаемся на известную стоянку с

черепом снежного барана, который уже много лет, стоя на каменном туре, смотрит

то в одну, то в другую сторону долины, в зависимости от того, как его повернут

проходящие здесь туристы. Что ж, в чем-то этому барану повезло. Оригинальная

форма бессмертия.

Останавливаемся здесь на ночлег около 20.00. Погода

начинает портиться. Ветер, тучи опускаются, срезают борта долины. Ждем дождя

как истинные последователи Дао, стараясь не думать о том, как будем завтра

карабкаться по мокрой сыпухе.

Часов в девять вечера к нам приходит один из той пары,

что «идут на пакрафтах на Микчангду». Вчера они убежали вперед рано утром,

далеко нас обогнав. Говорит нам, что потерял своего товарища.

Интерлюдия 2

Выясняется,

что эти двое на самом деле идут на Б. Хонна-Макит, а потом по Аяну и Хете до

Волочанки. Ни разрешения от заповедника, ни регистрации у спасателей у них нет.

Чувак интересуется, не проплывало ли мимо нас тело. Нет, не проплывало.

Оставляет неподалеку от нашей стоянки рюкзак, бежит искать его (тело) вверх и

вниз по течению. Не находит. Пребывает в некоторой растерянности. Палатки у

него нет, она у товарища. Рассказывает, что, идя вдоль Геологической, не

поднимаясь из каньона, дошел до водопада. Мы предполагаем, что товарища надо

искать не в реке, а наверху, куда он давно поднялся в то время, как наш визави,

пропустив начало подъема, ушел дальше по каньону. Записываем ФИО товарища и

контакты его родственников, решаем завтра вечером, если до этого он не

найдется, сообщить в ЧС. Все равно поисковую операцию в этом рельефе нашими

силами не организуешь. Вскоре пришел Леша и поставил рядом свою палатку, в

которой приютил сироту. Не ходите, дети, в Африку гулять.

Ужинаем,

ложимся около 24.00. Дождь.

17-е июля

Просыпаемся под шумок дождя. Выходим из палаток. По

склонам долины ползет туман. Пропавший товарищ ночью не появился, интрига сохраняется.

Жжем костер, завтракаем. Дождь перестает. Поднимается ветер, в полчаса сдувает

туман, открываются небо и панорама долины. Собираемся, выходим. Сирота по

нашему совету убежал наверх, искать. Переходим ручей, не обозначенный на

картах, но видимый на спутниковых снимках, и сразу за ним начинаем подъем по

осыпным склонам (фото 6). Отчеты предшественников рекомендуют подниматься немного дальше, пройдя

еще метров 400 – 500 по нижней полке, но нас зовет открывающийся по мере

подъема простор над «крышей» Плато (фото 7). Ветер высушил камни, ждать нечего. Под нами

распахивается долина Геологической на десяток километров, до самого склона на

противоположном берегу Бучарамы, а над ним – исчерченные снежниками уступы,

обитель снежных баранов, ветра и мороза. Здравствуй, Путорана! Мы шли к тебе

несколько лет, и пришли.

Фото 6. Характер склона на подъеме от Геологической к перевальному озеру.

Фото 7. Долина р. Геологической с подъема.

Поднимаемся на террасу ниже перевального озера. Озеро

подпружено скальной грядой, через которую переливается водопадом, давая начало

Геологической. Оставляем вещи, идем смотреть на водопад. Обедаем, поднимаемся

до горизонтали 1000 и идем по ней, траверсируя склон над озером, которое до сих

пор частично подо льдом. Сзади, справа и слева – исчерченные снегом уступы

(фото 7), впереди – долина Хонна-Макита, залитая солнцем, снега там нет. На

противоположном берегу видим палатку, около нее вроде бы двое. Решаем, что это,

должно быть, наш визави и его потерянный товарищ. На следующий день узнали, что

так оно и было. Под ногами – либо курумы, либо пятна подболоченного мха. Пересекаем

несколько снежников. Встаем на одном из немногочисленных ровных пятачков,

свободных от нагромождений камней, видимо, намытом по весне ручьем. Заодно

здесь есть защита от ветра – обрывистый скальный склон. Ужин, около 24.00 –

отбой. Солнце не заходит за горизонт, плоские вершины окрестных гор светятся

розовым.

Фото 8. Пейзаж вокруг перевального озера.

18-е июля

Встаем в 8.00. Погода шепчет, вскоре становится просто

жарко. Сегодня надо дойти до Большого Хонна-Макита и отстапелиться. Идем вдоль

цепочки озер на восток. Попадаются мерзлотные (мерзотные) глины – ровные

припорошенные пылью площадки, лишенные травы, на которые так и тянет наступить.

Нога в них проваливается по щиколотку, потом надо доставать ее обратно, всю в

этой самой глине. Сокращаем ходки: жара такая, что дышать тяжело, все в поту. Попадаются

оленьи рога, один раз – начисто объеденный

скелет, довольно свежий. Да, волки уж если работают, то на совесть. Ополаскиваемся

в многочисленных ручьях, пересекающих наш путь. К 15.00 выходим к петле Б.

Хонна-Макита перед оз. Поворотным. Останавливаемся, двое идут вперед на

разведку, искать место для стапеля. Остальные купаются. Вода, судя по всему,

средняя или немного выше средней. На берегах видны следы паводка. В 16.00 заканчиваем

первый пеший отрезок путешествия, ритуальным движением шмякаем рюкзаки на

землю. Следующие пешки будут полегче, не зря же каждый из нас

съедает в день целых 480 граммов!

Невдалеке от нас стоят те двое. Нашлись. Радуемся

воссоединению семьи. Да, все туристы – братья, даже если они теряют друг друга

и ходят по заповеднику без разрешения, а братья – это тоже семья! Пока вяжем

кат, они уплывают. Больше мы их не видели. Надеемся, в дальнейшем потерь у них

не было. Немного позже появляется Леша, уже на плаву – отстапелился выше, что

ж, ему Викинг надуть – не кат связать.

Вскоре после постановки лагеря начал дуть ветер, к

вечеру достигший почти что ураганной силы, повалил палатку. Причем дует с

востока, ровно нам навстречу. Ну что ж, снова вспоминаем о принципе Дао.

Сегодня утром выяснилось, что забыли настрогать в лесу палочек для скруток.

Собираем вокруг оленьи рога, которых здесь столько, что можно обогатиться,

продавая их по пять копеек за штуку, пилим их полотном по металлу из ремнабора

и вяжем ими раму. Заодно пустили на скрутки латы из самого мажорного (и самого

тяжелого) рюкзака и несколько колышков от палатки. Заканчиваем стапель вовремя,

ужинаем, в 24.00 – отбой.

Второй этап. Сплав по р. Б. Хонна-Макит (19 – 21-е июля, схема 2)

Схема 2. Сплав по Хонна-Макиту.

19-е июля

Подъем в 8.00. Ветер не стихал всю ночь и стихать не

собирается. Дует мощно и непрерывно, словно где-то над Плато работает

гигантская турбина. Солнечно, но ветер холодный. Делаем седла из рюкзаков, выходим.

Гребем. Через пять минут понимаем, что стоим на месте. Здесь принцип Дао не

работает. Разматываем чалку и ведем кат бечевой (фото 2). По плану должны дойти

сегодня до верхней границы леса, укрепить раму и приготовить ужин на костре. Верховья

Хонна-Макита – сплошные плесы, немногочисленные перекаты между ними приходится

проводить, слишком мелко. К вечеру ветер начинает дуть с перерывами, кое-где

появляется течение, идем попеременно на веслах и на бечеве. Параллельно с нами

идет Леша, несколько раз обгоняли друг друга. Сделали обед на газу под

прикрытием обрывистого склона. Рыбаков второй день подряд постигает

разочарование – рыба не ловится. Любуемся окружающей тундрой, обсуждаем

бизнес-проект по организации сюда экскурсий для японцев: здесь минимализм сада

камней достигает почти планетарных масштабов. Только к 20.00 доходим до устья

Южной Неракачи. Понимаем, что до леса сегодня не дойдем. К счастью, запас газа

еще есть. Холодает. Около 23.00 встаем выше уреза сухого русла (весной, судя по

количеству намытой гальки, здесь образуется довольно мощный ручей – по карте

это р. Прямой 3-й) на левом берегу Хонна-Макита. Вокруг сплошная тундра,

топлива нет, даже кустов.

Историческая

справка

Средневековый климатический оптимум (также встречается название Средневековый тёплый период) — эпоха относительно тёплого климата

в северном полушарии в X – XIII веках, последовавшая за климатическим

пессимумом эпохи Великого переселения народов и предшествовавшая так

называемому малому ледниковому периоду в течение XIV—XVIII веков.

Характеризовалась мягкими зимами, сравнительно тёплой и ровной погодой. Среди

наиболее ярких исторических свидетельств средневекового климатического оптимума

– основание скандинавских поселений в Гренландии, а также земледельческий бум и

рост населения в Северо-Восточной Руси /Википедия/.

При осмотре русла увидели, что из галечных наносов

торчат сухие довольно толстые ветви. Пройдя метров на 100 – 150 выше по руслу,

увидели нечто вроде свай, торчащих кое-где в русле. При ближайшем рассмотрении

оказалось, что сваи эти – с корнями. В общем, самый настоящий ископаемый лес,

росший здесь в более теплую, чем нынешняя, эпоху. Сегодня граница леса

проходит ниже километрах в десяти по течению и на сотню с лишним метров ниже – по высоте. После

похолодания и гибели деревья были захоронены речными наносами, а теперь вымываются

в русле ручья (фото 9 - 11). Если верно наше предположение о том, что лес здесь рос в эпоху

средневекового климатического оптимума, то деревьям этим минимум 700 лет. Известно, что в земле древесина неплохо сохраняется, а здесь еще и вечная

мерзлота. Мы тут же занялись раскопками, а потом часть находок сожгли.

Горело ископаемое дерево великолепно, обеспечив нас дровами для приготовления

как ужина, так и завтрака следующего дня. Уже ночью ветер наконец-то стих, и

появились настоящие полчища комаров, быстро загнавших нас в палатки. Отбой

поздний – около 02.00.

Фото 9. Ископаемые дрова в тундре в среднем течении Хонна-Макита.

Фото

10.

Состояние ископаемо

го дерева.

Фото 11. Тундра вокруг места захоронения ископаемого леса.

20-е июля

Подъем в 9.00, добавили час, чтобы наверстать недосып.

Все-таки еще и разница во времени с Москвой сказывается. Переменная облачность,

тепло. Поплыли, радуясь, что сэкономили газ: кто знает, что будет дальше, вдруг

понадобится? Вскоре начались первые шиверы. Все идется сходу, просмотреть стоит

только шиверу №7 по лоции Офицерова – главное в ней не уйти в правую протоку, где

придется перетаскивать кат и вещи через каменную горку высотой метра четыре,

вода по которой сливается потоками между камней (фото 12). Именно туда мы в

начале и сунулись, но вовремя поняли ошибку, провели катамаран назад, высадили

пассажира для видеосъемки и прошли шиверу вшестером (фото 13). Это – одно из самых

запоминающихся препятствий на Хонна-Маките при нашей воде. Вскоре на левом

берегу появились первые пятна стланика, а потом и лес, где мы остановились

пообедать и укрепить раму, добавить кату жесткости. Видели следы порубок, оставленные

предшественниками. Вообще говоря, антропогенное давление в Путоранах,

действительно, ничтожное. Хонна-Макит – наиболее посещаемая река на Плато

(наряду с Микчангдой), многие группы рубят здесь рамы, а лес за последние 20

– 30 лет поднялся вверх по реке километра на три. Это хорошо видно при взгляде

на карту. Множество молодых лиственниц, хотя Афанасьев пишет, что весь строевой

лес здесь выбран. Да, это не Карелия и не верховья Оны, где летом туристов

скоро будет больше, чем деревьев.

Фото 12. Каменная горка в правой протоке шиверы №7. На заднем плане - левая чистая протока.

Фото 13. В шивере №7.

Вскоре после появления леса следуют несколько

интересных шивер-порогов, которые мы просматриваем, а потом идем все подряд

сходу. Следует сказать, что хоть как-то привязаться к лоции и идентифицировать

пороги здесь не представляется возможным. Все препятствия верхнего и среднего

Хонна-Макита – довольно однообразные шиверы без четких ориентиров, только некоторые из которых

отличаются немного более крутым падением и наличием камней в русле, но у нас надо

всеми камнями – хорошие водяные подушки, так что все легко проходимо. Уровень

воды у нас, судя по всему, немного выше среднего. Для судна нашего объема

опасности нет. Но если добавить воды еще сантиметров 30 – 40, все будет намного

серьезнее. Останавливаемся на большом острове, не доходя нескольких километров

до устья Чопко 1-й. Последние несколько часов небо постепенно затягивало. Едва

успеваем поставить лагерь – начинается дождь. Отбой в 24.00.

21-е июля

Всю ночь дождь то перестает, то снова принимается.

Подъем в 8.00. Вода, несмотря на дождь, не поднялась. С утра наконец-то начинает клевать

рыба, Дима Колобков за несколько минут достает с десяток крупных хариусов. Прибавка

к раскладке настраивает на оптимистический лад. Отплываем, быстро доходим до

Чопко 1-й, идем дальше. По лоциям здесь должна быть наледь на правом берегу.

Она сохранилась, но сильно похудела. Через примерно пять километров после Чопко

1-й начинаем двигаться, просматривая всю реку насквозь до места следующей

чалки. Начинаются выраженные прижимы к скалам. Четко идентифицировали порог №8 по лоции Офицерова –

бой в скалу правого берега, за ним жесткое улово-водоворот. Продолжаем движение

со сквозным просмотром реки, буквально подкрадываемся к водопаду. Примерно за

километр до него – галечный остров, с оконечности которого уже можно разглядеть

срез водопада. Внимание! как ориентир этот остров не годится, в более высокую

воду его зальет, а может быть, и вообще размоет. Высаживаем на него двоих – они будут нас ловить, помогая чалиться – и проходим впятером по левой протоке, она интереснее. Перед

слиянием проток благополучно чалимся своими силами. Прямо напротив по правому

берегу уже начинается высокая крупногалечная полка, к которой надо зачалиться

перед водопадом. Решаем переехать на правый берег и просмотреть места возможных

чалок ниже, перед самым водопадом. Улово есть, но неотчетливое, и в случае

ошибки ничего другого не останется, кроме как нырять в водопад. Решаем

последние 500 метров провести на бечеве вдоль правого берега. Недалеко от

водопада лежит тур из жердей, очевидно смытый весенним паводком.

Водопад в высоту метров 8, имеет сложную структуру,

пройти его на ровном киле нереально. Ниже начинается длинный почти прямой

каньон, в котором километром ниже расположен второй водопад. Фотографируемся

(фото 14), потом идем к водопаду номер два (фото 15). Пасмурно, но дождя нет.

По возвращении коптим пойманных утром хариусов, часть пускаем на сашими.

Разбираем кат, убираем баллоны под тент, перепаковываем продукты, чтобы поровну

распределить вес на завтрашнюю пешку. При разборе вещей выясняется, что у

одного из участников травит герма, причем очень сильно, вода фильтруется прямо через

ткань. Подмок спальник. К счастью, ночи теплые. Расходимся спать к 24.00.

Фото 14. Наша группа на первом водопаде Большого Хонна-Макита.

Фото

15. Второй водопад Б. Хонна-Макита.

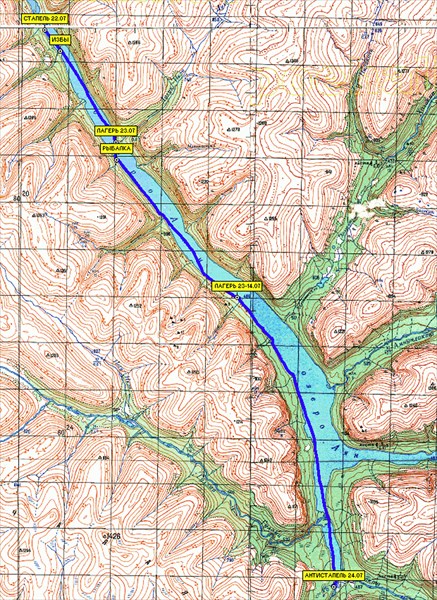

Третий этап. Пеший переход на оз. Аян – сплав по оз. Аян

(22 – 24-е июля, схемы 3, 3а)

Схема 3. Трек пешего перехода на оз. Аян

22-е июля

Всю ночь идет дождь. Сидим под циклоном. Подъем в

8.00, мы же спортсмены. Воды на тент налило столько, что он рухнул прямо на

наши вещи. Все мокрое, хоть отжимать можно. Спасибо большое, теперь понесем всю

эту воду на оз. Аян. Как будто сама она не могла по Хонна-Макиту своим ходом. По

ощущениям на выходе рюкзаки тяжелее, чем были неделю назад, в начале похода.

Баллоны, палатки, тент, спасы, рюкзаки – все мокрое. Идем по тропе вдоль

каньона, переходим Чопко 2-ю, еще раз налегке идем ко второму водопаду. На

противоположном берегу наблюдаем камнепад. Здесь нужная нам тропа уходит в

сторону от реки и быстро пропадает в заболоченном редколесье. Следует забирать

вправо и вверх по склону, где тропа снова появляется и дальше ведет по такой же

подболоченной тайге вдоль склона плато. Кругом – следы лесного пожара, довольно

старые, подлесок восстановился полностью. Пожар этот распространялся километров

на пять выше первого водопада по Хонна-Макиту, захватил весь лес до оз. Аян и

прошел еще на несколько километров по обеим берегам Аяна. Интересно, были

причиной люди, или природа? Затоптанная и замусоренная стоянка над водопадом №1

наводит на первое предположение.

Километров через 5 – 6 тропа поднимается на нижнюю

полку склона и идет по сухим ягельным полянам. Красивый вид на долины

Хонна-Макита и р. Аян (фото 16). Встречаем выходы застывшей лавы в виде

шестигранных столбчатых структур (фото 17). Такие базальтовые столбы мы

встречали и раньше, но либо они были сильно разрушенные, либо видели их с

большого расстояния, например, на склонах долин. Высота столбиков (плюс

подножье, заваленное обломками) дает представление о толщине единовременно

изливавшихся лавовых потоков. А они покрывали тысячи квадратных километров... Невольно

задумываешься о масштабах здешней вулканической катастрофы.

Фото 16. Где-то там - слияние Б. Хонна-Макита и Аяна.

Фото 17. Базальтовые столбы.

Физико-геологическая

справка

Образование базальтовых

столбов при застывании лавы объясняется конвекционными процессами при ее

постепенном остывании. При достаточной мощности слоя свежеизверженной лавы

происходит взаимное согласование между соседними конвекционными потоками, так

что они образуют граничащие друг с другом шестигранники (конвекционные ячейки).

Согласование конвекционных потоков происходит за счет того, что вследствие

большой вязкости расплава на поверхностях соприкосновения (границах ячеек)

потоки начинают двигаться в одном направлении.

При образовании

сибирских траппов, к которым относится и Плато Путорана, процессы трещинного

извержения захватили 2 млн. км2 земной поверхности. Объем

извергнутого расплава составил по разным оценкам 1 – 5 млн. км3.

Таким образом, в течение очень короткого по геологическим меркам времени

(десятки, максимум сотни тысяч лет) огромные территории были полностью залиты

лавой, образовавшей пласты мощностью в сотни метров. Центром траппового

магматизма был именно район Плато Путорана. Возможно, трапповый

магматизм послужил толчком, вызвавшим великое пермо-триасовое вымирание, во

время которого Земля потеряла не меньше 70% видов живых организмов.

...Мы продолжаем идти в направлении северной

оконечности оз. Аян. Километра за два до него тропа спускается вниз и снова ведет

по верховым болотам. За 20-мин ходку удается пройти не более 600 - 700 метров: болото плюс мокрый вес рюкзаков здорово тормозят. Периодически начинается дождь. Переходим бурный

крутопадающий ручей и наконец в районе 19.00 выходим на берег озера. Словно в

награду за семь часов хода по тайге под тяжеленными рюкзаками, тучи начинает

разрывать, небо расчищается, появляется солнце. Палим костер, сушимся, ужинаем,

вяжем кат. Слабый ветер тянет из долины реки Аян – попутный! Рубим мачту. Пока

собирались, ветер стих. Полный штиль. Озеро – зеркало в раме окрестных гор.

Решаем отплывать в ночь, пока позволяет погода. Собираемся, плывем. К 2.00

солнце уходит за горы на северо-востоке. Холодает. Останавливаемся размяться в

устье ручья, впадающего с западного берега. Здесь две избы, заброшенные, одну

из них подмывает ручей. Пытаемся ловить рыбу – без толку. Идем дальше. Туман

стелется по озеру, длинными белыми щупальцами выползая из долин (фото 18).

Ощутимый холод поднимается от воды. Проходим чуть больше 10-и км и решаем

вставать: плыть дальше – замерзнуть. Холодный туман просто высасывает из нас

тепло. В 5.00 встаем при впадении р. Дулук-Икэн. Костер, сладкий горячий чай,

ударная доза витамина С в качестве антипростудной профилактики, отбой.

Схема 3а. Сплав по оз. Аян.

Фото 18. Ночь на озере Аян.

23-е июля.

Подъем в 10.00 – надо было отоспаться после ночного

перехода. Солнечно, погода как на курорте. Сашу Парамонова ломает – вчера

зачем-то пошел по озеру в мокрой гидре, вот и намерзся больше всех. Кормим его витаминками

и антигриппином, устраиваем у костра, потом сажаем на кат пассажиром, наказав

надеть на себя все теплое, что у него есть. Перегребаем озеро к расположенному

почти напротив стоянки устью безымянного ручья, решаем половить здесь рыбу. И

наши надежды оправдываются. Рыба в оз. Аян собирается перед устьями ручьев:

сюда выносит разнообразный корм, здесь вода лучше аэрирована, а главное – немного

теплее. Аян лежит в глубоком разломе, который, если посмотреть на карту,

пересекает практически все Плато Путорана. По нему же проходят русла рр. Аяна,

Нерала и частично Курейки. Дно озера – чаша из вечной мерзлоты. Температура

воды здесь только в очень жаркое лето может превышать 5 – 6 градусов.

Подходим к ручью, рыбаки расчехляют спиннинги. И сразу

– первый голец, килограмма на два. Высаживаемся на берег, всех охватывает

азарт. Саша Парамонов оживает, ведет блесну, поклевка... То, что взяло Сашину блесну,

наводит на мысли о плезиозаврах и прочих Лох-Несских крипточудовищах. После

десяти минут борьбы – на берегу метровый голец весом не меньше 10-и кг (фото 19).

Вскоре берет еще один голец, поменьше. Дима Колобков параллельно дергает третьего, плюс нескольких хариусов, очень красивых, неожиданно черных. Саша забывает о

простуде – терапию арктическими гольцами можно заносить в медицинские

наставления.

Фото 19. Трофей.

Тут же среди камней делаем костер, жарим стейки из

гольцов, объедаемся сашими из хариуса, из голов и плавников варим уху. Наверстываем

нехватку рыбы на Хонна-Маките. Стартуем уже после 17.00, решаем пройти сегодня

хотя бы половину Аяна. С гор приходят порывы ветра – теплые, почти горячие, а

когда ветер стихает, от воды все также поднимается холод. Но уж лучше бы мы

мерзли: ветер встречный. К счастью, несильный, но по километру в час отнимает с

гарантией. Скорость меряем GPS-ом – 4 км/час, когда ветер стихает,

поднимается до пяти. Пол-дня потеряли из-за ветра на Хонна-Маките, и похоже, на Аяне тоже

потеряем сколько-то. Плюс увеличивается расход сил. Что-то будет дальше?

Встаем, немного не доходя до устья р. Экдэрэн, около

безымянного ручья. На ужин объедаемся гольцом и хариусом. Удается немного поэкономить

раскладку. Отбой в 2.00 ночи. Спортивный режим ломается.

24-е июля

Подъем в 9.00. Завтракаем, доедаем рыбу. Ветер

встречный, постепенно усиливается. Солнечно. Выходим, движемся под самым

берегом, где не такая высокая волна. Идем до 15.00. Ветер все крепчает.

Скорость падает до 2-х км/ч. За очередным мысом, образованным выносами ручья,

встаем пообедать и переждать – может быть успокоится. На середине озера уже

появляются барашки. Ставим палатку, натягиваем тент, устраиваем дневной сон.

Через два часа озеро начинает успокаиваться. Да, встречный ветер в таких

походах – проклятие. Выходим. Ползем со скоростью 4 км/ч, гребут все семеро,

трое с одной стороны, четверо – с другой. Напртив устья Гулэми, в протоке между

Большим и Малым Аяном – заметное течение. Перегребаем. К 23.00 доходим до

заболоченных проток южного края озера, между впадением Амнундакты с востока и

безымянного ручья с юга. Встаем на высоком берегу, разбираем кат. Да, мачта нам

не понадобилась, так и ехала все время уложенной на раму. Солнце подсвечивает

облака из-за сопок, столпившихся вокруг Аяна. Жаль, что не остается времени на

радиалки. Отбой около 2.00.

Можно сказать, Аян был к нам милостив. Послал нам целую стаю рыбы, радовал солнечной погодой… К тому же берега здесь отличаются фантастическим обилием плавника. Ничего не надо ни пилить, ни колоть, не приходилось даже никуда носить дрова – нагнулся несколько раз в любом месте, вот и готов костер. Наконец, Аян просто красив. А за красоту надо платить… Что ж, 16 часов гребли – не так уж дорого. Могло быть и хуже, мог быть настоящий шторм, тогда застряли бы надолго. Благодарим здешних духов, если они есть, а если нет – придется их придумать.

Четвертый этап. Пеший переход на р. Нерал (схема 4, 25-е июля)

Схема 4. Трек перехода на р. Нерал.

25-е июля

Подъем в 9.00. Пакуем рюкзаки, начинаем пешку к истокам

р. Нерал. Погода балует солнцем и теплом. Идем по правой стороне долины по

сухим ягельным полянам. Встречаются грибы, собираем к обеду. Пожалуй, самая

приятная пешка. И вещи удалось высушить, и раскладка ушла, убавив вес. В одном

месте спускаемся к ручью, идем по разбоям. Судя по спутниковым снимкам, здесь была

наледь, сейчас от нее остались несколько рыхлых пятнышек. К обеду доходим до

южного края оз. Мономакли (не путать с Манумакли, истоком Иркингды). Купаемся.

Да, это не ледяной Аян. Озеро мелкое, хорошо прогрелось. После омовения и

приема пищи идем дальше. Несколько раз бродим правый исток Нерала. Начинаются

кусты, кое-где местность подболочена. Первый разбой Нерала с наледной поляной

обходим верхом. Здесь наледь сохранилась, но сильно похудела, судя по виденным

фотографиям из отчета Владимира Иванова. После наледной поляны Нерал собирается

одним руслом. Идем смотреть, можно ли начать отсюда сплав. Воды много.

Появляется возможность наверстать время, потерянное на Аяне и Хонна-Маките. Встаем,

стапелим кат. Дима берет пускач и патроны "сигнал охотника" на случай знакомства с мишкой, уходит

ловить рыбу, приносит девять хариусов. Засаливаем, решаем съесть за завтраком,

сегодня уже поздно. Отбой в час ночи.

Пятый этап. Сплав по р. Нерал (26-е июля, схема 5)

Схема 5. Сплав по р. Нерал.

26-е июля

Подъем в 9.00. Собираемся вяло, чувствуется накопившаяся усталость. Сделать бы дневку, но время поджимает, надо уложиться в срок. Погода теплая, но солнца нет: со вчерашнего вечера все вокруг начало затягивать мглой, похоже из Сибири несет дым лесных пожаров. Здесь это частое явление. Ветер как раз южный. Встаем на воду, плывем. Много перекатов, приходится проводиться. Постепенно вода прибывает, начинаются шиверы, весьма динамичные, кое-где приходится уворачиваться от подмытых деревьев, свисающих с берега. Вскоре начинается участок разбоев. Течение сильное, идем осторожно. Впереди завал. Чалимся, идем смотреть. Завалов несколько (фото 20). Обносим первые два, спускаем кат, доходим до следующего. Здесь вода просто разливается по лесу. Переносим кат в идущую параллельно сухую протоку, обносим по ней все это безобразие. Идем дальше до второй наледной поляны. Здесь наледь тоже выжила (фото 21). Залезаем на нее, фотографируемся, потом начинаем проводить кат по мелям разбоя. Решаем идти сегодня без обеда и добить Нерал до места антистапеля перед впадением р. Бургул. Вскоре начинаются цепочки шивер, следует сказать – "слаломных", но слалом на нашем танкере – дело трудное. Постоянно садимся на камни. Быстро наловчились прыгать с ката и снова вскакивать в седло. Постепенно река выполаживается, начинаются слаботекущие плесы. Не зная, не подумаешь, что несколькими километрами ниже Нерал начинает бесноваться в порогах, а потом обрушивается в каньон двадцатиметровым водопадом. Встаем не доходя 1.5 км до впадения р. Бургул. Антистапель. Повезло: вода в Нерале высокая. В противном случае потеряли бы на проводках день, не меньше, или вообще пришлось бы идти пешком. Дима ловит нескольких хариусов, добавляем их к ужину. Сегодня – середина нашего маршрута. Мы практически в самом центре Плато. Отмечаем это дело, ложимся спать в 24.00.

Фото 20. Один из завалов в разбоях реки Нерал.

Фото 21. Наледная поляна на Нерале.

Шестой этап. Пеший переход на оз. Манумакли (27 – 28-е июля, схема 6)

Схема 6. Трек пешего перехода на оз. Манумакли.

27-е июля

Ночью пошел дождь. Подъем в 8.00. И снова начинается

то, за чем мы сюда и ехали – с насквозь мокрым снаряжением под дождем по

заболоченной тайге. Самая тяжелая пешка за весь поход. Долина Бургула как губка

собирает воду с окрестных склонов. Местами идем по сплошному болоту, по кочкам,

воды выше щиколотки, порой проваливаемся выше колена. В сухое лето здесь

будет гораздо легче. Идем по левому берегу. Сокращаем ходки до 15-и мин, за одну

ходку удается пройти метров 600. Сегодня снова без обеда: пока будем возиться с

костром – замерзнем и время потеряем. Устраиваем сухой перекус, идем дальше, в 18.30 встаем.

Костер, ужин. Усталость валит с ног. Но моральный дух на высоте:

запланированные 10 км все-таки сегодня прошли. К тому же появляется надежда на

то, что нальет воды в Иркингду. Для еще большего поднятия настроения делаем

блины. Отбой в 24.00.

28-е июля

Подъем в 8.00. Путораны приготовили нам подарок: небо

расчищается, кончается дождь, появилось солнце. Заодно вчерашним дождем смыло

весь дым, 26-го прятавший от нас окрестные красоты. Погода прибавляет бодрости,

но идти все так же тяжело: Бургул не имеет крупных левых притоков, и вся вода

стекает со склона маленькими ручейками, через 100 метров друг от друга,

разливающимися внизу сплошным болотом. Только местами из него выступают

каменистые гряды, покрытые ягелем. Ближе к безымянному озерку – истоку Бургула –

становится суше, идется легче. Вокруг тайга, залитая солнцем, горы, внизу растекается

множеством рукавов Бургул (фото 22). Снова попадаются базальтовые столбы.

Спускаемся к наледной поляне. Наледь подтаяла, но живая. Обедаем, идем дальше.

Здесь начинается набитая тропа, скорость движения увеличивается. Много грибов. К

20.00 выходим к оз. Манумакли. Впереди – Иркингда, жемчужина нашего маршрута.

Готовим ужин, Дима убегает ловить рыбу. Отбой в 24.00.

Фото 22. Привал над Бургулом.

Седьмой этап. Сплав по р. Иркингда (29-е июля – 1-е августа, схема 7)

Схема 7. Сплав по р. Иркингда.

29-е июля

Стапелимся долго, надо укрепить раму. Выходим только

после обеда. Периодически идет дождь. Очень красивая радуга над озером,

опирается левым плечом о воду совсем близко от нас. Перегребаем озеро. Сначала

ветер попутный, но такой слабый, что еле чувствуется, потом и вовсе стихает. На

западной оконечности озера – домик, вертолетная площадка. Сюда забрасывают

коммерческие группы. Встаем на правом берегу на выходе Иркингды из озера. Отбой

в 23.00.

30-е июля

Подъем как заведено в 8.00. Быстрые сборы. Здравствуй,

Иркингда! Сплав начинается с бодрой шиверы 2 КС, и вот впереди первый разбой, и

сразу на входе – какие-то бревна. Садимся на камни на довольно сильной струе, снимаем

кат, который тут же подхватывает струей, и оставляем на отмели двух гребцов с

правого баллона. С трудом зачаливаемся. Идем смотреть, что там впереди. Сначала

нависающее бревно, спустя метров 200 – две толстых лиственницы поперек реки.

Пилим то и другое, проводимся. Дальше капитальных завалов нет, узкие протоки,

мелко. Осторожно проводим кат до конца участка разбоев. Находим TNP-шное

рафтовое весло, явно свежепотерянное, не успело занести мусором. Забираем с

собой, вдруг хозяева где-то недалеко, и мы их догоним.

Интерлюдия 3

Хозяевами

весла, которое в конце концов осталось у нас, оказалась сборная группа

ФСБ-шников, забрасывавшаяся на Иркингду вертолетом. Они прошли здесь за пару

дней до нас. Шли на двух рафтах. Весло потеряли, попав одним из рафтов в завал.

Дальше приключений у них не было, а потом они долго стояли на правом берегу

напротив Большого Иркиндского водопада, ожидая вертолета, который должен был

перебросить их через перевал Орокан на оз. Кета. Этот вертолет прошел ровно над

нами, когда мы сами уже шли по Орокану вниз. На следующий день мы догнали их

около базы заповедника. Два рафта, один – с мотором. В Норильск с Кеты их тоже

забросили вертолетом. В Москву летели на одном самолете. Было много

удивления, как мы догнали их своим ходом. Здесь мы наконец признались, что их весло у нас. Хозяева

решили, что раз мы донесли его через перевал – то и прав на него у нас больше,

чем у них.

После разбоев начинаются затяжные плесы. И снова ветер в лицо, все сильнее и сильнее. Фатальное невезение. Светит солнце, но ветер холодный, над бортами долины стоят неподвижными башнями облака. В конце концов встаем переждать в устье левого притока (предположительно р. Уксикан), падающего со склона плато каскадом красивых водопадов. Идем наверх, фотографируемся (фото 23 и 24). Удивляемся, какая пышная и мощная здесь тайга: кругом густой подлесок, некоторые лиственницы – в полтора обхвата толщиной. Оставшиеся Саша Кузенков с Сашей Парамоновым готовят обед. После обеда плывем, борясь с ветром. Наконец, начинаются шиверы. Вскоре первый порог – "Водоворот". Просматриваем. При нашей воде никакого водоворота нет, заходная шивера и два прижима друг за другом. Дальше – снова шиверы, некоторые с несложными прижимами, потом безымянный порожек – локальный слив с бочкой (видимо, порог-2 из лоции М.В. Афанасьева, фото 25). Вскоре – "шивера-порог-3" (по лоции того же Афанасьева), и следующая шивера – слив под скалу левого берега, представляющий из себя гребенку камней. Садимся на камень в струе, прочно, надежно. Снимались минут пять. Хорошо, что укрепили раму, иначе могли бы и поломаться. Проходим еще пару километров и в 20.00 встаем на полке правого берега незадолго до входа в каньон. Отбой по расписанию, в 24.00.

Фото 23. первый каскад водопадов на левом берегу Иркингды.

Фото 24. Главная ступень каскада.

Фото 25. Порожек на Иркингде.

31-е июля

Подъем как обычно в 08.00, завтрак, сборы, выход. Вскоре подходим к каньону. Главное не забыть, что надо следить за рекой: головы крутятся по сторонам, такая красота вокруг. Иркингда течет в глубокой долине, скальные стены которой поверху разрисованы полосами пластов, а ниже складываются в настоящие каменные кружева. Это те же базальтовые столбы, только не вертикальные, а словно веера, расходящиеся лучами (фото 26). По обе стороны долины над плато поднимаются тучи, а над долиной, прямо у нас над головой – полоса чистого неба, промытая ветром, дующим как всегда нам навстречу, и в ней то и дело проглядывает солнце. От нагромождений туч склоны кажутся еще выше. А впереди, над Кутарамаканом – сплошная облачная пелена. Похоже, там идет дождь, но мы пока что выше тамошней непогоды. То там, то тут с бортов долины обрываются водопады. Периодически чалимся, фотографируем, идем дальше. Дима поймал несколько хариусов. Надо отдать ему должное – без этой прибавки к раскладке пришлось бы туго, хроническое недоедание уже чувствуется. Да еще все время гребля против ветра. Проходим несколько шивер, одна из них довольно сильная, принимаем ее поначалу за порог "Ювелирный", но вскоре понимаем, что порог "Ювелирный" – вот он, перед нами. Быстро уходим в канализацию правого берега: одного взгляда ясно, что соваться туда нам не стоит. Узкий мощный слив с поворотом налево под скалу, нужен энергичный маневр, и наш кат еле-еле впишется туда по габаритам. Проводимся, это не последний порог в нашей жизни.

Фото 26. Каменное кружево на склоне каньона Иркингды.

После выхода из каньона снова участок плесов. К

счастью, ветер ослабел. Тучи, обрадованные, сомкнулись у нас над головой. Холодно.

У нас три человека в мокрых костюмах, четверо – в сухих, но и они мерзнут. Под

неопрен поддевается флисовое белье. После плесов – еще один участок шивер. Первая

из них – честная 3 КС, в русле обливняки, требующие маневра. В лоциях

Афанасьева и Офицерова она не описана. Смотрим с правого берега, проходим

чисто. Дальше река постепенно расширяется, шиверы ослабевают, нужно внимание,

чтобы не сесть на мель. Последняя шивера чуть выше впадения р. Китобо-Чаякит с

правого берега постепенно переходит в широченный разбой, за которым в 2-х км –

Большой Иркиндский водопад, он же Китобо-Орон, 27 м высотой.

Плыть здесь невозможно, мель плюс торчащие кругом камни. Высаживаемся на берег,

отвязываем и переносим на берег вещи, начинаем проводиться. Ковырялись часа два. Выдохлись

полностью. В конце концов встали на высоком левом берегу, метров за 200 пред

водопадом. На противоположном берегу стоят ФСБ-шники (как мы сразу подумали, в

ожидании вертолета). Так потом и оказалось.

Ставим лагерь, идем смотреть на водопад (фото 27). Все вокруг немного призрачное – то ли из-за сумерек и тумана, то ли уже от усталости. Ноги

заплетаются. Да, Путораны – горки крутые, кого хочешь укатают. Отбой в 1.00.

Фото 27. Большой Иркиндский водопад вечером.

1-е августа

Подъем в 09.00. Погода ухудшается, тучи спускаются в долину, срезают до половины окрестные горы. Завтракаем, снова идем на водопад. И на Хонна-Маките, и здесь – как только подошли к водопаду, солнце от нас прячется (фото 28). Не повезло. Фотографируемся. Саша Кузенков вешает веревку, вяжет страховку, и они с Димой Козловым по очереди спускаются на площадку к основному сливу. Саша – чисто профессор Мориарти, только что придумавший для Шерлока Холмса ловушку над Рейхенбахским водопадом и от этого светящийся от восторга (фото 29). Водопад в окружении гор, нахмурившихся под серым небом – выглядит как место из мрачных легенд.

Насмотревшись на водопад, идем просматривать каньон. По красоте он не уступает верхнему – те же каменные кружева, плюс множество ручьев, льющихся со стен водопадами, зелено-прозрачная вода с пенными валами внизу, на противоположном берегу над каньоном – густой лес. Идентифицируем порог «Львиный» – ничего страшного в нашу воду (фото 30). Над порогом скала, действительно, в форме ученого льва из мультика – карикатурная морда и две лапы, словно опирающиеся о воду. За порогом – поворот налево, участок тихой воды, разгон и – второй водопад, 4 – 5 м высотой, под ним прижим к левой скале, затем быстроток и порог «Трек» – слабее «Льва». Решаем проходить каньон до второго водопада вчетвером, поставив на месте чалки перед вторым водопадом береговую команду. Обносим сначала кат, потом вещи, здесь же, по левому берегу. Под ногами – заросли голубики, собираем, пока идем налегке за рюкзаками. Кат приходится спускать на веревках по отвратительной живой сыпухе метрах в 250-и после первого водопада. Впрочем, это единственное возможное место спуска. Вещи спускаем немного дальше, там безопасней, но кат здесь не пройдет, мешают кустарник и деревья, растущие по склону. Еще раз смотрим намеченное ранее место чалки, ставим там людей, возвращаемся, вяжем рюкзаки – это наши упоры, идем. Ничего сложного, в двух местах нужен маневр для ухода от камней. Чалимся спокойно на гладкой воде (фото 31). Скоро – конец спортивного сплава, останется только гребля по озерам… От этого немного грустно. Неожиданно выглядывает солнце, словно Иркингда улыбается нам на прощание (фото 32). Дима с Вадимом хватаются за фотоаппараты. Хоть один из больших водопадов удалось увидеть в солнечном свете! Весь каньон, все водопадные ручьи по склонам и вода Иркингды – сверкает и шепчет: «Возвращайтесь!». Обносим кат по узкой полочке над вторым водопадом и на каменной площадке перед порогом «Трек» обедаем. Дима снова ловит местных капризных хариусов, брезгующих его блеснами. Все-таки некоторых удается убедить, что она, блесна, вкусная, видимо, при помощи неких тайных заклинаний. Засаливаем их до вечера и сплываем. Проезжаем «Трек», за ним – пара километров быстрого течения в извилистом каньоне с все теми же кружевными берегами. После выхода из каньона начинается серия мелководных шивер. Маневрируем, пытаясь избежать проводок, и это нам почти удается. Дальше начинаются разбои в дельте. Мели, один завал, обнос. Наконец, выходим в Кутарамакан. Снова выглядывает солнце, освещая окрестные горы, разрубленные выходящими к озеру ущельями. На севере их склоны задернуты дождями. Кутарамакан по праву считается самым красивым озером в Путоранах. Плывем не спеша, фотографы щелкают затворами (фото 33).

Встаем, немного не доходя до базы заповедника, расположенной в километре от правого рукава Иркингды на противоположном берегу в направлении на северо-восток (ее домики хорошо видны с озера). Идем знакомиться. Нам показывают тропу к перевалу и проверяют разрешение на посещение заповедника. Сетуют, что не могут поселить нас в гостевом домике: завтра к ним вертолетом прилетает чья-то группа. Да нам, признаться, у костра комфортнее. Тем более дождя нет. Готовим ужин, жарим шашлык из хариусов. Разобрали кат. Отбой в 1.00 ночи.

Фото 28. Группа на Большом водопаде Иркингды.

Фото 29. А. Кузенков под сливом.

Фото 30. Порог Львиный, вид сверху.

Фото 31. Плес после каньона между водопадами.

Фото 32. Второй Иркингдский водопад.

Фото 33. Озеро Кутарамакан.

Восьмой этап. Пеший переход на оз. Кета (2-е августа, схема 8)

Схема 8. Трек перехода на оз. Кета. Есть несоответствие в привязке к карте: вдоль Орокана шли на всем протяжении по ЛЕВОМУ берегу.

2-е августа

Подъем в 9.00. Сборы. Ночью был заморозок, оболочки

ката в инее. Легкая облачность скрывает солнце, но дождя пока, судя по всему, не

ожидается. На кордоне просят передать сотрудникам базы на оз. Кета записку с

указанием времени и частоты для связи. Спутниковые телефоны здесь не в ходу,

видимо, дорого, пользуются рацией. После долгих сборов уже ближе к 13.00

выходим и начинаем подниматься на перевал. Высота 450 метров. Подъем по хорошо

натоптанной тропе, идти легко. Много грибов. На подходе к перевальному седлу

тропа теряется на курумниках. Сногсшибательный вид с перевала на Кутарамакан,

один из лучших в нашем походе (фото 34). Видим олениху метрах в 70-и, не слишком пугливая, но осторожность соблюдает. Спускаемся вдоль левого истока

Орокана, вскоре выходим к слиянию истоков, на правом немного выше – водопад

высотой метров 8. К сожалению, здесь Орокан еще явно не сплавной. Здесь

обедаем, уютно устроившись под прикрытием скальной стенки, Дима здесь же ловит

и снова подкармливает нас хариусами, по одному на двоих. Почти над нами

пролетает вертолет – сначала в сторону Иркингды, потом обратно. Предполагаем,

что за той самой группой, которая осталась стоять на Иркингде. На следующий день

наше предположение подтвердилось. Начинается дождь, и дальше идет весь день с

перерывами. Продолжаем движение по левому берегу Орокана, снова выходим на

тропу. Километра через три тропа спускается к самой реке и теряется в густом

ольховнике. Возможно, здесь она переходит на правый берег, и стоило тоже

перейти и поискать ее продолжение, а может быть и место стапеля. Но мы

продолжили движение по левому берегу. Здесь есть некий намек на тропу, но

двигаться приходится в основном по болоту, густо заросшему ивняком и ерником,

причем по мере движения заросли все мощнее, а воды больше. Местами удается

подняться на ягельные полки слева, местами болото занимает все дно долины до

самого склона, тоже заросшего и слишком крутого для подъема. Орокан невидим за

стеной леса. В конце концов, вымотанные борьбой с кустарником, выходим не берег

Хеты. Дождь продолжается, лесная подстилка подболочена, с трудом находим место

для костра и палатки. Собираем недозревшую морошку, впервые за поход: для ягод

рано, лето в этом году позднее. Отсюда видно устье Орокана – здесь это довольно

крупная и спокойная речка. Группам, не имеющим готовой рамы, следует искать

место стапеля выше и скорее всего на правом берегу: здесь строевого леса нет.

Быстро разводим костер, жарим грибы, вяжем кат. Отбой в 2.00.

Фото 34. Вид на оз. Кутарамакан с перевала Орокан.

Девятый этап, заключительный. Сплав по оз. Кета и р. Рыбная (3 – 8-е августа, схема 9)

Схема 9. Заключительный этап путешествия.

3-е августа

Подъем проспали, поднялись только к 12.00 –

сказывается усталость. Но лишние пара часов сна немного освежили. Похоже,

окончательно устанавливается продолжительное ненастье. Серо, пасмурно. Вдоль

слоистых гор, сжимающих озеро, ползут такие же слоистые облака (фото 35).

Красиво, но хочется солнца. Правда, один плюс в этой тоскливой облачности имеется:

наконец-то нет ветра. Выплываем. Гребем, не спеша, к кордону. Там как раз

собирается отплывать дальше та самая группа, что стояла на

Иркингде напротив нас. Знакомимся. У них два рафта, один под мотором тащит другой на

буксире. Все из ФСБ, ходят вместе уже не первый год. Прощаемся, желаем друг

другу удачи. На кордоне нас угощают хлебом и олениной. Едим так, что, кажется,

когда все съедим – не остановимся, начнем грызть доску, на которой резали хлеб и мясо, а потом и еще что-нибудь. Но еда, как и все хорошее, кончается

быстро. Собираемся, выплываем в направлении базы «Северная Ойкумена». Идет

дождь, потом опускается туман, видимость метров 50, идем по GPS. Аппетит,

только-только разбуженный хлебом и мясом, робко начинает рисовать нам картины

того, как нас встретят на базе, хотя и есть в этом ожидании некоторое

нахальство с нашей стороны. Но надежды на гостеприимство внушают отзывы

туристов, в частности, отчет все того же Владимира Иванова. Надежды

оправдываются. Встретили нас так, словно мы – старые друзья или даже

родственники, которых специально ждали все лето. Отправили мыться в баню,

накрыли стол, определили нам комнату для сна, а на следующий день еще и дали с

собой копченой рыбы и двух свежепойманных гольцов. Настоящее северное

гостеприимство – чтобы понять, что это такое, особенно после трех недель в

тайге – надо испытать на себе. Рассказали, что рыба в этом году ловится плохо:

слишком холодная вода, голец при такой температуре перестает кормиться. Директор

базы – старый турист, много ходил именно по Плато Путорана, и именно с командой

из Турклуба МГУ. Тесен мир.

Метеосводка

После

завершения похода мы списались с Андреем Никулиным, директором базы, и вот что

он нам прислал в ответ:

…погоды в этом году бьют все рекорды. На конец августа

более 30 задержанных рейсов Ми-8, по погоде.

Таким

образом, мы стали свидетелями начала продолжительного ухудшения погоды, о чем

писал нам потом и Леша, благополучно завершивший свою одиночную Одиссею.

Решаем пользоваться гостеприимством этих прекрасных

людей до конца, пытаемся договориться о буксировке нас моторкой хотя бы до

середины нашего маршрута по Кете. Увы, горючее и моторесурс у ребят – на вес

золота. Все доставляется вертолетами, а число рабочих бортов постоянно

сокращается. Что ж, придется идти своими силами. Возникают сомнения по поводу

продолжения запланированного маршрута через озера Накомякен и Собачье: велика

вероятность опоздания на самолет, билеты у нас куплены на 9-е, 10-го рейсов нет, а 11-го уже ждет работа, так

что запаса времени не остается. К тому же слишком устали, и еще одна пешка, да

еще при такой погоде, представляется авантюрой. Решаем созвониться с Воронцовым

и попробовать договориться насчет выброски с оз. Глубокое. Плохо то, что день

нашего выхода с маршрута – пятница, когда все наличные суда заняты под доставку

на озера отдыхающих: всем хочется вырваться на выходные из отравленного

Норильска. Воронцов может забрать нас вместе с группой чехов 7-го, но с оз.

Мелкое, куда нам явно не успеть. Возможно, придется изменить планы и выходить

по Рыбной, хотя и не хочется плыть три дня в окружении мертвой, убитой ядовитыми выхлопами тайги.

4-е августа

Ночуем на базе, выходим чуть позже 11.00. В прорехах облаков – потрясающе красивый рассвет (фото 36). Потом прихордит мелкий

дождь, хмарь, но ветра нет. Проходим километров десять – и вот впереди

появляются просветы, выглядывает солнце, заливая окрестные горы… а с ним вместе

приходит ветер. Естественно, встречный, притом такой, что вскоре разводит

хорошую волну с белыми гребешками. Берег неприветливый, подходит к воде крутым

склоном, еще и заросшим, встать негде. Еле-еле прогребаем до плоского мыса,

свободного от кустарника. Что ж, снова придется пережидать. Делаем костер,

жарим стейки из подаренных нам на базе гольцов. Отсюда можно начать пешку на

оз. Накомякен, но идти по мокрому после дождя лесу, потом лезть на 500-метровый

перевал, лишние стапель и антистапель… К тому же есть вероятность заштормовать

на оз. Мелкое, открытом всем ветрам. Не успеем. Принимаем решение менять

маршрут и идти по Рыбной – все таки расстояние сравнимое, а на Рыбной течение

поможет хоть как-то бороться с ветром.

Фото 36. Озеро Кета. Ненастный рассвет.

К вечеру, часам к шести, погода начинает успокаиваться.

Выходим, решаем идти сегодня до упора. Солнце освещает покатые склоны,

спускающиеся к озеру. Идем, два раза останавливаясь перекусить и погреться у

костра, почти до 2.00 ночи. Быстро делаем ужин и в начале четвертого падаем по палаткам. Прошли

чуть больше 30-и км. Завтра предстоит сделать почти пятьдесят: если хотим

успеть на самолет, надо дойти до истока Рыбной. Ночью уже заметно

смеркается, северное лето катится под уклон.

5 августа

Завтра у Саши Парамонова день Рождения. Встаем в 9.30

и сразу понимаем, что до вечера, судя по всему, выйти не удастся. Светит

солнце, ветер гонит по озеру нам навстречу крутую волну. Скоро начнем ждать

дождя, как манны небесной: в пасмурную погоду ветра нет. Солнце нагревает

склоны плато, теплый воздух смешивается с холодными массами над озерами – вот и

начинает дуть, и все время не в ту сторону. Такое впечатление, что ветер

описывает круг вместе с нами – с восточного в начале нашего маршрута поменялся

на южный на Аяне, а теперь мы идем на запад, и дует тоже с запада. Парус так ни

разу и не использовали, пролежал в рюкзаке мертвым грузом. Завтракаем, ложимся

подремать – пользуемся предоставленными минутами отдыха. Часа в три начинает

стихать, небо заволакивает. Быстро обедаем и стартуем около 16.00. Постепенно

ползут назад склоны плато, а впереди виден его край – западный берег озера

сливается с небом, и после Ламы, Аяна, Кутарамакана, со всех сторон запертых

горами, непривычно видеть открытый водный горизонт: кажется, будто там – обрыв

на краю плоской Земли, стоящей на трех китах, и озеро переливается через него

водопадом, рядом с которым теряются все водопады Путоран…

Идем размеренно, после каждого часа гребли

останавливаемся на десятиминутную разминку. Перегребаем по диагонали залив,

почему-то называемый местными «Лондон». Начинается дождь, темнеет, видимость

ухудшается. Дело к двум часам ночи. Слева, с просторов озера, невидимых в

спускающейся мгле, начинает приходить пологая волна, хотя ветра нет. Где-то там

штормит. Напряженно всматриваемся в ночь. Продолжаем грести, надеясь дойти до

отмеченных на карте изб в 2-х км от истока Рыбной, может быть, они пригодны для

жилья. В такую погоду было бы неплохо переночевать под крышей. Внезапно шторм,

приближавшийся с озера, но до последней минуты невидимый за дождем, накрывает

нас. Волна начинает жевать катамаран, изгибая раму во всех направлениях, ветер

пытается отнести нас назад, не пуская к близкой уже, долгожданной стоянке.

Понимаем, что не выгрести, надо причаливать. Берег высокий, обрывистый, сплошь

заросший непроходимыми кустами. Гребем, едва продвигаясь вперед, наконец видим

на берегу ложбину, свободную от кустов. Выбрасываемся на галечную отмель под

ней, вытаскиваем кат. Все мокрые, продрогшие на ветру, поднимаемся на берег.

Здесь есть дрова, есть места под палатки, и течет ручей, что очень кстати, т.к.

вода в озере вдоль всего берега взбаламучена штормом. Разводим костер, греемся,

сушимся. Что-то есть в этом из книг Жюля Верна и прочих Даниэлей Дефо, о

потерпевших кораблекрушение. «С Днем Рождения!» – говорит Дима Колобков Саше. Правильно,

уже 6-е. Ответ, в отличие от ситуации, абсолютно нелитературный. Готовим ужин.

Светает. Дождь кончился, но ветер не прекращается. Отбой в шесть утра.

6-е августа

Подъем объявили в 12.00. При осмотре ката выяснилось,

что пока боролись со штормом, у нас развязались четыре скрутки из шестнадцати.

Вовремя вчера нашли стоянку. Мы в заливе в трех километрах от истока Рыбной. Переменная

облачность, солнце пригревает, но ветер холодный. Выходим, огибаем мыс, тот

самый, на котором обозначены две избы и до которого пытались дойти вчера,

вернее сегодня ночью. И за мысом – северо-западный ветер буквально отбрасывает

нас назад. Высаживаемся, ведем кат бечевой. Избы в плачевном состоянии, мыс

голый, хорошо, что не дошли сюда ночью. Проводимся метров 500, потом начинаем

выгребать к Рыбной. Скорость 2 км/ч. Надеемся, что в Рыбной течение будет сильнее

ветра. Лес по берегам уже какой-то больной, много сухих деревьев. Похоже, шлейф

Норильского комбината достает и сюда. Наконец-то входим в реку. Вода высокая,

течение есть, сразу прибавляет нам скорости, хоть ветер и не унимается,

постепенно переходя на северный. Логично, Рыбная ведь течет общим направлением

на север, должен же ветер сделать вслед за нами полный круг почета! Километрах в пяти от истока на Рыбной две избы, в прекрасном состоянии, людей нет, можно заночевать, но нам надо пройти

сегодня хотя бы 30 км. Останавливаемся здесь на разминку. За домиками –

морошковое болотце, здесь, на открытом месте, ягоды спелые. Дима ловит

последнего хариуса за поход. Отплываем. Река несет хорошо, местами встречаются

шиверы с валами до полуметра. Лес, в районе истока чахлый, больной, но еще

наполовину зеленый, километров через десять сменяется сплошным сухостоем. А на

востоке, на горизонте, словно низкие облачка – последние уступы Путоран, почти

сливаясь с голубовато-белесым небом, с укором смотрят на дело рук человеческих…

Идем до 24.00 до полуразвалившейся избы в 35-и км ниже истока, выполнив таким

образом сегодняшнюю норму.

7-е августа

Подъем в 9.00, вышли около 12.00. Решаем дойти сегодня

до порога Орон. Ветер, конечно, встречный, но течение сильнее. Монотонная

гребля в окружении мертвого леса. Контраст с девственной тайгой на плато

чудовищный. В голове стучит бессмертное Киплинговское: «Пыль, пыль, пыль,

пыль…». Но постепенно рождается и некий азарт – надо успеть! Во рту появляется

странный металлический привкус, потом проходит. Приписали его общему

депрессивному настроению этих мест, как выяснилось позже, зря. К восьми вечера

дошли до шиверы перед Ороном. Шивера чем-то напоминает Мсту в большую воду.

Загидриваться нам не хочется, холодно – проводимся вдоль левого берега. На

берегу – чум, покрытый вместо оленьих шкур ПВХ-шными рекламными плакатами,

лодка-казанка, вездеходная колея. Идем дальше, и через два км – вот он, порог.

Проходить его мы не планируем, сразу обносим вещи, оставляем троих ставить

лагерь, возвращаемся за катом. Обнос по вездеходной колее, которой, судя по

виду, периодически пользуются. Порог – твердая 5 КС, при нашей воде все

скальные выходы залиты, высота валов не меньше 2-х метров, за основным сливом –

мощные косые бочки, но есть гладкий проход вдоль левого берега.

Пока выбирали место для лагеря после порога, на севере

появилась черная туча, по виду грозовая, и начала приближаться к нам. Но вместо

дождя она принесла с собой белесый туман и характерный запах диоксида серы. В

горле начало першить, и во рту снова появился тот самый металлический привкус. Хорошая

концентрация, и это в 35-и км от Норильска по прямой! То ли ветер так удачно

развернулся, то ли какую-то заслонку открыли на заводе. Продолжалось это около

часа, потом подул западный ветер, прекративший эту газовую атаку. Да, не зря в

Норильске средняя продолжительность жизни на 10 лет в среднем меньше, чем в

целом по России.

Звоним по спутниковому телефону в Норильск, заказываем

на завтра микроавтобус. Отбой в час ночи. Последний день. Должны успеть.

8-е августа

Подъем в 9.00. Пока готовили завтрак, пошел снег, но

почти сразу кончился. Ветер северный, к счастью, не очень сильный. Да,

последние дни погода словно намекает нам, что мы загостились, пора домой.

Выходим в 12.00. Гребем, гребем, гребем… «День-ночь, день-ночь… Пыль, пыль,

пыль, пыль…». В пять вечера встаем обедать с видом на комбинат «Норникеля»,

который дымит словно вулкан, готовящийся к извержению… К счастью ветер

поворачивает на юго-западный, относит всю эту дрянь. Почти попутный ветер… Слабенький.

Радоваться уже нет сил.

Приходим в порт Валек в 22.30. Перед этим становимся

свидетелями настоящего парада плавсредств на Норилке. Тут и моторки, и КС-ки, и

«Марсы» на воздушной подушке… Вечер пятницы, все, кто может, бегут из Норильска

на выходные. Причаливаем, выползаем на берег. Вода по сравнению с уровнем 14-го

июля упала метра на два. Делаем ужин на остатках газа (вот и пригодились!),

антистапелим кат. Мы сделали это! Мы, а никакие не они. Успели. Прошли за 25

дней по Таймырскому АО почти 600 километров.

Начинается дождь. Переносим вещи в холл здания порта,

оно, как ни странно, открыто. Вскоре приезжает заказанный микроавтобус.

Грузимся, просим водителя доставить нас в какой-нибудь круглосуточный бар, т.к

аэропорт Алыкель ночью закрыт. Не сидеть же нам до утра в порту! Он везет нас

по городу, из одного места в другое, но все работают только до 2.00. Наконец

находим то, что нужно. Водитель сам предлагает оставить вещи у него в машине,

обещает заехать за нами в шесть утра. Зависаем в баре.

9-е августа

Все по договоренности, машина приходит в 6.00. На

улице льет. Приезжаем в аэропорт. На досмотре находят у нас в канах собранные в

походе на память камни, говорят, что «Низзя!», но пропускают. Погода

беспросветная, приземление нашего самолета задерживают. Народ докупает билеты,

у кого их нет. Пакуем и сдаем вещи. Наконец с задержкой на полтора часа

вылетаем. С нами летит та самая группа из ФСБ. Удивляются, увидев нас, что мы

догнали их без вертолета и без мотора. Мы исполняемся уважения к самим себе.

Через четыре часа – посадка в Домодедово. Теперь мы знаем – не из книг и

отчетов, а собственными глазами увидев, своими ногами ощутив крутые каменистые

склоны, что есть на свете Затерянный мир – Плато Путорана.