Ссылки на интеренет-ресурсы о природе и истории объектов маршрута:

1. http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8

2. http://vladsc.narod.ru/library/geo_pam/gp65_sah.htm

3. http://sakhvesti.ru/?div=gubved&id=44834

4. http://sakhvesti.ru/?div=gubved&id=43495

Самолёт Южно-Сахалинск - Шахтёрск - 1680 руб.

Такси пос.Шахтёрск: +79841803710

Поездка на западное побережье острова начинается 7го октября в аэропорту Южно-Сахалинска, откуда на маленьком DHC-8 за полтора часа и 1680 рублей можно попасть в Шахтёрск. Можно и автобусом Южно-Сахалинск-Шахтёрск, но воздушный путь над почти одной третьей частью острова, конечно, интереснее.

И вот в 10.45 – аэропорт Шахтёрска, одинокое здание с выцветшим по-советски весёлым рисунком.

От аэропорта до районного центра не меньше 5км, и, видя моё замешательство, парень – хозяин небольшого автомобиля пригласил меня доехать до посёлка. Если кратко, Шахтёрск производит впечатление зданий, расположенных на огромном пустыре…

Местное такси довозит меня за 1500р. до окраины Тельновского – посёлка, где в зарослях молодого леса виднеются остовы зданий; вдоль дороги – заброшенные дома и кое-где – жилые с ухоженными огородами в осенних цветах. Одна недавняя краеведческая статья о посёлке озаглавлена: «Тельновский – мёртвый посёлок с живыми людьми» (http://blog.astv.ru/blogs/4389/5707).

У моря, в конце единственной улицы, стоит самодельная стелла – вкопанный бетонный столб. Пусть это будет памятник тому, чьим именем назван посёлок…

«Письмо пришло от женщины из небольшого городка на юге России. Она писала, что случайно увидела карту Сахалина и имя лесного поселка – Тельновский.

«Не назван ли он в честь моего жениха, который был летчиком, воевал на западных фронтах с гитлеровцами, но о нем мне сообщили, что он пал смертью храбрых…». Имена на карте Сахалина вписывались по рекомендации топонимической экспедиции, в которую входил небезызвестный писатель Иван Ефремов. В ту пору он был руководителем музея МГУ.

Я написал ему и получил ответ: «Мы столько дали новых названий бывшим японским поселкам, что я, право, не помню подробностей. Знаю только, что Иван Тельнов был моряком и командовал десантом, который с боем взял у японцев поселок, а сам погиб».

Потом случайно обнаружил в архиве александровского краеведа любительский снимок. Стоят рядом несколько человек и из них один в морской форме. «Вот это и есть Тельнов», – сказал мне краевед.

Обращаюсь снова в Подольск – главный военный архив. Прошу сообщить о прохождении военной службы Тельнова. И узнаю – да, он начинал войну летчиком, но был сбит, получил тяжелые ранения, медики не сочли его годным для авиации. А Иван никак не хотел расставаться со службой. В Москве ему предложили сменить род войск, стать моряком-пограничником и поехать на Сахалин. Так он оказался в городе Александровске… с протезами, о чем не хотел сообщать любимой.

Когда формировали десант на Южный Сахалин, Тельнова назначили командиром. Встретили японцы десантников губительным огнем. Наших бойцов подняли в атаку. Тельнов личным примером увлек их в самый пыл сражения. Там он и погиб.» (4)

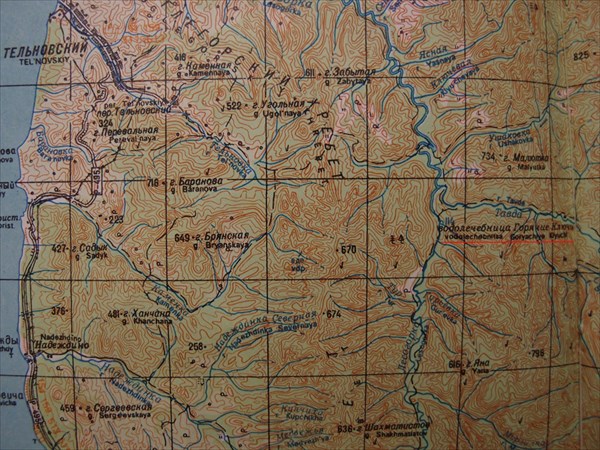

На западной окраине посёлка улица переходит в дорогу, уходящую туда, куда мне и нужно, через перевал, к обозначенной на топографических картах «водолечебнице Горячие Ключи». По пути к перевалу дорога выглядит всё более заброшенной…

На перевале возле меня останавливается старый УАЗ. У всех, следующих этой дорогой, цель одна – и вот мы уже едем вместе, я с двумя весёлыми пожилыми мужчинами. Сразу поладив, мы так и жили все трое суток вместе (Вспомнилась шутливая фраза: «Это нам Бог хозяйку послал»). Сидя на заднем сиденье, при спуске с опаской сжимаюсь: с одной стороны узкой дороги – осыпь, с другой – крутой склон. Дальше, по ту сторону перевала, с дороги видны остатки машины на склоне. Позже узнала, что в дождь люди избегают ездить по этой дороге…

После многочисленных переездов через реку дорога неожиданно выходит на поляну, и вот они – три летних домика! Мы на территории памятника природы «Лесогорские термальные источники».

«…Углегорский район, в 35-36 км к юго-востоку от г. Лесогорск, по правому берегу р. Тавда в районе ручья Лечебный (бассейн р. Лесогорка).

Координаты центральной точки - 49°19'11" N 142°23'15" E.(1)

Выходы термальных вод связаны с зоной крупного регионального разлома и приурочены к пачке туфогенных песчаников верхнего мела (прим.авт. – от 100 до 65 млн.лет назад), стоящих вертикально. Представлены тремя выходами, каптированными бетонными срубами. Вода слабоминерализованная, хлоридно-гидрокарбонатная натриевая, щелочная. Содержит кремнекислоту в количестве около 72 мг/л. Температура воды - 35-39 градусов, суммарный дебит - 1,75 литров в секунду. Вода используется для лечебного питья. Учитывая, что источники расположены в благоприятных ландшафтно-климатических условиях и имеют относительно большой дебит, целесообразно строительство здесь бальнеологического курорта.»(2)

Преодолевая ещё один переезд, направляемся к крайнему дому на другом берегу реки, наиболее вместительному, с двумя комнатами и довольно просторной кухней. Надписи на стенах комнат не могут не удивить: здесь даже весточка из Абакана, где я бывала этим летом!

Купальня - синий шатёр прямо у русла реки. Через реку – мостик, у входа в купальню небольшой щит из досок. Внутри купальни – сырой тёплый воздух… Синий клеёнчатый потолок поддерживается деревянной опорой. Лёжа ночью в тёплой воде, наблюдаю через небольшое отверстие в потолке звёздное небо…

Всё бы хорошо, но вода стекает медленно, поэтому купальня хороша при малом числе посетителей. Иначе её посещение становится удовольствием не для брезгливых: достаточно увидеть плавающий на поверхности воды волос, который, судя по длине и форме, выпал явно не с головы.

В отдыхе, неспешных занятиях и беседах проходит три дня. Купание, рыбалка, уха и умеренная, но разнообразная выпивка; наслаждение солнечными днями и звёздными ночами, беседы и рассказы о том, как кипела жизнь в этих местах во времена работы леспромхоза… Сейчас о тех временах напоминают стены в траве близ дороги – говорят, это остатки кафе. Мужики-шахтёрцы уезжают, а мне на следующий день в Углегорск; тепло расстаёмся, надеясь встретиться где-нибудь, когда-нибудь в сопках или на речках Сахалина.

Углегорск… Благодаря компании молодых людей из Южно-Сахалинска оказываюсь там на следующий день, 11го октября. Долго ищем на кладбище последнее пристанище моего близкого товарища, но безуспешно. Сопка у порта полностью занята захоронениями, порядка в которых не наблюдается; ясно, что не один день мне предстоит бродить по её склонам… Но это – в другой раз, а в этот – пойду на юг по побережью знакомиться с родными местами покойного друга.

То пешком, то с помощью добрых людей к вечеру оказываюсь в посёлке Орлово. С удивлением узнаю, что здесь есть даже база отдыха; конечно, сейчас она безлюдна, а вот магазин, нужный мне, как раз открыт до 7 вечера. Пройдя за мыс Орлова за посёлком, останавливаюсь на ночлег.

12 октября. Просыпаюсь поутру от курлыканья лебедя. Выглядываю – вон он, на море у самого берега, улетающий при моём появлении.

«У села Орлово, названного так в честь высадившегося здесь в середине позапрошлого века Дмитрия Орлова – сподвижника Геннадия Невельского, более-менее нормальная грунтовка обрывается. До маяка Ламанон и далее тянется едва заметная, убитая временем и равнодушием местных властей стежка.»(3)

Не то, чтобы совсем «убитая» - «джиперам» и пешеходам в самый раз. Вскоре на попутной машине добираюсь до маяка, и мои благодетели уезжают на юг, к озёрам близ Красногорска, пожелав мне удачи.

А я вдоволь любуюсь видом на маяк мыса Ламанон и подворье его жителей, ухожу дальше на юг и, оглядываясь, наблюдаю скалы мыса и полосатый профиль маяка.

Следующая остановка – водопады. Если первый ничем не привлекает, то второй мне кажется вполне подходящим для фотоэкспериментов.

Под моросящим дождём прохожу громадину мыса Стукамбис; несмотря на восторженные отзывы (http://sakhvesti.ru/?div=spec&id=3473) (уж не в целях ли завлечь в эти места хоть каких-нибудь туристов?), ничего примечательного в выходе пород, явно выдающемся в море, не вижу. А может быть, это взгляд через призму моросящего дождя…

На мысе в устье реки Ичара ставлю в траве палатку, привязываю тент к крупным камням, собираясь пережидать здесь циклон.

13 октября– День созерцания. Гуляю по берегу, борясь с ветром и рассматривая удивительные камни; сижу близ палатки, наблюдая бушующее море и чаек. Палатка, одноместная MSR, испытания ветром и дождём выдерживает великолепно.

14 октября. Вершина горы Ичара, видная от устья реки, покрыта снегом. Решаю разведать путь на г.Ичара вверх по реке, и через 2 часа поворачиваю обратно, убедившись в том, что русло реки вскоре становится каньоном, а местность вокруг холмиста, покрыта смешанным лесом и бамбуком.

Следуя дальше на юг, прохожу мыс Старицкого.

Южнее дорога проходит по заболоченному лесу, представляя собой непрерывные лужи почти до р.Старица. На правом берегу реки дорога направляется вверх по течению. Беру на заметку: подъём по р.Старица - возможный путь к подножию горы Ичара.

Вскоре дорога выходит к морскому побережью и на протяжении около 3х км проходит параллельно ему. Пейзаж приятно однообразен, пастельная осенняя палитра и штормовой шум моря погружают в задумчивость.

У протоки Юки путь неожиданно обрывается. Передо мной - остатки моста. Вдоль протоки повсюду тропы; скорее всего, охотничьи. Хожу вдоль протоки в поисках брода, но глубина – по грудь, а дно илистое… Заночевав на поляне, решаю утром выйти на берег моря и попробовать перейти протоку в устье.

15 октября. Поутру наблюдаю гусиный клин над лесом… Сначала – полчаса пути назад, туда, где поворот к морю. Вскоре по колено в воде, борясь с неожиданным для, казалось бы, тихой болотной протоки течением выхожу на другой берег. И вновь – на несколько часов вперед бесконечная дорога под серым небом вдоль бушующего моря с пожелтевшей травой и цветами гвоздики, с виднеющимися вдали горами Красная и Ичара.

Встречаются повороты на озёра. Интересно было бы побывать на них, но времени нет – 17го ждут дела в Южно-Сахалинске. После одного из «озёрных» поворотов возле меня останавливается, сдавая назад, джип. Слышу:«Я ж тебе говорил, что женщина идёт, а ты твердишь, что мужик!» Сажусь на заднее сиденье, своим появлением разрешив спор. Угощаясь предложенными овощами и «50 грамм для сугрева», рассказываю моим добродетелям о похождениях, о сонном спокойствии заброшенной дороги, на которой последний автомобиль видела 3 дня назад у мыса Ламанон…

По песчаному берегу быстро добрались до Красногорска – ещё одного полузаброшенного, но всё ещё крупного села с остатками промышленных зданий советских времён.

Побродив по посёлку, перехожу по мосту через протоку на другой берег, а дальше – привычное дело: зайти в магазин, узнать, где и когда останавливается автобус на Южно-Сахалинск.

Ночую почти напротив моста через протоку на террасе, заросшей ельником.

16го в 9.30 жду автобус на остановке справа от поворота на мост.

В автобусе устраиваюсь на заднем сиденье у окна, с жадностью рассматривая пейзажи западного побережья с остатками японских времён. Вот например: бетонные столбы-быки в реке высотой около 4м. Берега, которые соединял мост, размыты морем, а от дороги и вовсе никаких следов, и опоры моста напоминают странный авангардистский монумент, значение которого сразу и не понять…

Западное побережье острова от Красногорска до мыса Крильон остаётся в планах на следующие полевые сезоны.