Нечего таить греха — все мы очень плохо

знаем Россию.

Николай Васильевич Гоголь,

«Выбранные места из переписки с друзьями»

Часть 3-я, дождливая

День пятый,

Воскресенье, 8 июля 2007 года, Шамора.

Запасной выход № 635. Владивосток -

дрожащий город. Бухта Золотой Рог - купание запрещено. Мемориал героям

русско-японской войны 1904-1905 годов. Непокоренная крепость. Владивостокский

отряд крейсеров. Оружейный дворик. Военно-исторический музей ТОФ. Самодельный

пулемет. Кто изобрел миномет? Письмо Сакураи Цуне но суке генерал-майору

Добронравову. Гибель эскадренного броненосца «Петропавловск». «Черный день»

японского флота. Командор Ордена Британской империи Георгий Никитович

Холостяков. Смерть из-за награды. Художник Шиляев. Памятник адмиралу Г.И.

Невельскому. Памятник морякам торгового флота. Дом, в котором жил Николай II.

Мемориальный корабль «Красный вымпел». Обелиск в честь основания Владивостока.

Порто-франко. Капитан-лейтенант Эгершельд и штурман Чуркин. Жемчуг и китайские

сувениры. Шамора. Кафе «Гребешок». 100 грамм для храбрости и пьяная невеста.

Памятник адмиралу Макарову. Судьба кораблей: броненосный крейсер «Адмирал

Макаров», легкие крейсера «Граф Муравьев-Амурский» и «Нюрнберг». Рыбный рынок.

Музей «Владивостокская крепость».

Китайских туристов, слава Богу, с утра куда-то сдуло,

так что яичницу мы получили, как и положено, через 2 минуты. Коллеги, не

торопясь, попивали кофе: мысленно готовились к перелету. Мы с Оксаной

чувствовали себя гораздо бодрее: выходной этот мы собирались провести не в

воздухе, а гуляя по Владивостоку. Наконец, все попрощались, мы помахали вслед

отъезжавшему в аэропорт автобусу и пошли наверх переодеться.

Напротив моего номера находился запасной выход,

украшенный, так же как и номера постояльцев, табличкой с цифрами.

-У администрации отеля на выход явно планы имеются,

-сообщил я Оксане.– Если гостей слишком много окажется, запасной выход в

запасной номер превратить можно моментально, табличка уже есть.

Полюбовавшись на китайские вазы, расставленные у лифтов,

спустились вниз.

В холле нас ждал Игорь из ДВГТУ, специально

приехавший, чтобы вручить нам подарок: только что вышедшие книжки «Животный мир

Уссурийской тайги» и «Растения и животные Японского моря», изданные при участии

ДВГТУ - по экземпляру каждому. Книжки, отпечатанные вместе с иллюстрациями на

мелованной бумаге, были замечательные и мы искренне Игоря поблагодарили.

Выйдя на улицу, все поежились: накрапывал мелкий

дождик и было весьма прохладно.

-И что у вас за климат такой? –спросили мы.– Чем

дальше в июль - тем холоднее.

-Да, -ответил Игорь.– Погода - не очень. Лучший сезон

во Владивостоке - с июля по сентябрь: так, во всяком случае, считается. Хотя в

этом году очень холодно: начиная с мая, жара три раза по одному дню была. Если

мне кто-нибудь скажет, что это - июль, не поверю.

-А октябрь? -поинтересовался я.

-В октябре уже заморозки начинаются и, соответственно,

отопительный сезон, -сообщил Игорь.– Хотя город на широте Сочи находится. Во

Владивостоке очень сильный ветер бывает: обратили внимание, что все рекламные

растяжки в дырочках? Иначе нельзя – сдует.

-Ага! –догадались мы.- Может быть, Михаил Пришвин

Владивосток дрожащим городом именно поэтому назвал?

-Не знаю, -чистосердечно ответил Игорь.- Все детство я

в Севастополе провел - вот там климат замечательный.

-А Владивосток на Севастополь похож? –спросили мы.

-Похож, -ответил Игорь.– Севастополь, правда,

поменьше, но как-то покрасивше будет: набережная и все такое. И каковы Ваши

планы?

-Первым делом, Военно-исторический музей Тихоокеанского

флота, –сообщили мы (музей нашелся на карте, в самом конце Светланской улицы).–

А потом попробуем на остров Русский попасть.

Игорь с сомнением посмотрел на небо:

-До музея я Вас подвезу, все равно сегодня работаю

-решил он.– А вот на Русский попасть сложнее: паромы ходят редко, да и что Вы

там в такую погоду делать собираетесь?

-Купаться, -ответили мы.

-До приличного пляжа на острове на машине добираться

надо, –заметил Игорь.– Не у причала же Вы купаться собрались, в бухте Золотой

Рог?

Мы вздрогнули - в бухте купаться не хотелось: на

большей части пляжей, указанных в городском путеводителе, купание запрещено - и

не зря.

Бухта Золотой Рог находится при смерти.

Когда-то, в 50-е, она буквально кишела крабами - их чуть ли не ногами пинали.

Приморское управление по гидрометереологии и мониторингу окружающей среды

(«Приморгидромет), ведущее наблюдение за бухтой с 1964 года, в мае нынешнего

перевело ее по степени загрязненности морских вод из 4 класса в 5-й (из 6-ти

возможных по российской системе), а Амурский и Уссурийские заливы - из 2-го в

3-й соответственно.

Содержание нефтепродуктов в водах

Золотого Рога местами превышает предельно допустимую концентрацию в 10 раз,

фенолов, попадающих в бухту со сточными водами (бытовыми, промышленными,

сельскохозяйственными) - в 2- 2,5 раза.

-Помню, мы еще в школе учились, -погрузился по дороге

в воспоминания Игорь.– Собрались с мальчишками и поехали на Русский купаться.

Наловили трепангов, костер разожгли и часов 6 их варили, а в итоге вареную

резину получили.

-Вы просто не умели их готовить, –улыбнулся я, вспомнив

известный анекдот про кошек.– А гребешок собирать трудно?

-Мидии на глубине 3-4 метров водятся, -ответил

Игорь.– Гребешок - глубже и при этом он разного размера: бывает с 5-рублевую

монету, а бывает и больше. Обычно водолаза с собой в компанию берут - он и без

акваланга наловит. Хотя сейчас и гребешок, и трубач, и мидии в основном на специальных

фермах выращиваются.

-А устрицы есть? –заинтересовался я.

-Устриц мало, -сказал Игорь.– Местное море для них

слишком холодное, поэтому устрицы селятся в устьях рек: там теплее, но и есть

их нельзя - из-за сточных вод.

По дороге по нашей просьбе Игорь сделал остановку у

Вокзала прибрежных морских сообщений, откуда и отправляются паромы на остров

Русский. Посмотрев на расписание, мы пришли к неутешительному выводу: если

сесть на паром, то обратно в город можно попасть только вечером - ходили они и

в самом деле редко.

Высадились мы у мемориала, посвященного героям

русско-японской войны 1904-1905 годов и открытого совсем недавно, в декабре

2006 года. Центральной частью ансамбля является грозная фигура ангела со щитом

и мечом.

Тут же рядом нарисовался добрый самаритянин.

-Это архангел Гавриил, –пояснил он.

Доброта не всегда дружит со знанием - на постаменте

установлен архангел Михаил, архистратиг Небесный. А архангел Гавриил ангел

вообще не военный - его дело тайное знание Бога открывать.

Сбоку на постаменте вмонтирована мраморная плита с

длинной надписью: «Мемориал во славу российского воинства воздвигнут по

благословению Высокопреосвященнейшего архиепископа Владивостокского и

Приморского Вениамина при поддержке командования Тихоокеанского флота по заказу

Патриотического фонда «Память» стараниями благоустроителя Ясина Александра

Леонидовича».

-Уф, –выдохнули мы, дочитав.– Похоже, мемориал

благоустроителю в копеечку влетел.

Другая мраморная плита изображала театр военных

действий.

Почему же в русско-японскую войну

Владивосток не был взят (заняли же японцы Сахалин в легкую), ведь тогда это была относительно слабая крепость,

особенно в начале войны? У японского командования планы по захвату Владивостока

вообще-то имелись: для этой цели планировалось выделить 80 тысяч солдат и 200

осадных орудий при поддержке эскадры броненосных крейсеров и миноносцев. Ответа

два и первый из них очень прост: Порт-Артур - именно он сковал основные силы

японцев.

Впервые японский флот появился перед

Владивостоком 12 февраля 1904 года. Корабли (10 вымпелов) подошли к острову

Русский и, не сделав ни единого выстрела, ушли обратно. Второй раз японская

эскадра (5 броненосных крейсеров и 2 легких) показалась ввиду Владивостока 4

марта. Находясь вне зоны досягаемости крепостных батарей, японцы выпустили по

крепости и городу около 200 крупнокалиберных снарядов - с минимальным, впрочем,

толком.

Подойти к Владивостоку хотя бы еще раз

японцы так и не решились. После того, как был атакован японский миноносец, они

сообразили, что во Владивостоке базируются русские подводные лодки (всего за

годы войны их – разобранными - по железной дороге было перевезено 13). Кроме

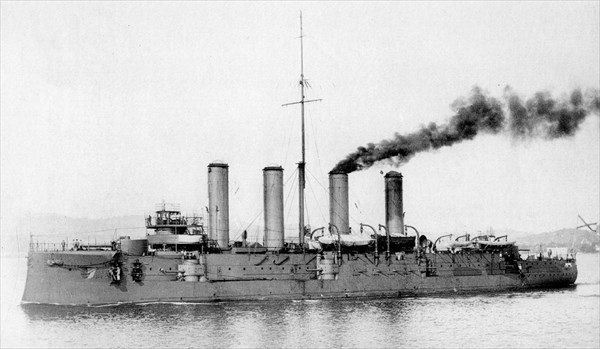

подлодок, во Владивостоке находился крейсерский отряд флота Тихого океана:

броненосные крейсеры «Рюрик», «Громобой» и «Россия», легкий крейсер «Богатырь»,

а также 10 номерных (малых) миноносцев и несколько других судов.

Эти самые крейсеры немало японцам крови

попортили: своими рейдами они нанесли не только вполне ощутимый моральный, но и

весьма существенный материальный ущерб. Германские и английские судоходные

компании после рейдов крейсеров вообще отменили рейсы своих пароходов,

перевозивших в Японию контрабандные военные грузы: арестованные пароходы

крейсеры либо уводили во Владивосток, либо, при отсутствии запаса угля, топили

на месте. У японских транспортов, перевозивших войска и оружие на материк,

выбора не было вовсе - их топили при первой встрече. На одном из транспортов,

пущенных ко дну при набеге крейсеров в апреле 1904 года на корейский порт

Гензан, перевозилось 18 осадных 280-мм гаубиц, которых японцы, атаковавшие

Порт-Артур, так ждали.

Счастья, однако, долго не бывает. 1

августа 1904 года в Корейском проливе произошло морское сражение. «Рюрик»,

«Громобой» и «Россия» бились против 4-х броненосных крейсеров японцев. В ходе

боя обе стороны получили тяжелые повреждения, а когда на помощь японцам подошли

еще 2 легких крейсера, русские повернули обратно, во Владивосток. «Рюрик»

отстал и был потоплен, а «Громобой» наскочил на камни и вышел из строя на три

месяца с лишком.

С площадки открывался совершенно волшебный вид на

оружейный дворик музея, в котором, помимо пушек, располагались танкетка и

настоящий торпедный катер.

Железную решетку украшала вывеска с расписанием работы

музея, вход во дворик был совершенно свободный. Мы начали неторопливое его

обследование, по периметру.

Сразу за огромным якорем располагались 4 чугунных

орудия. Самое маленькое оказалось образца 1794 года, предположительно с бота

«Кадьяк», входившего в состав Охотской флотилии и разбившегося в 1805 году в

устье Амура. Побольше - стволом легкой 2-фунтовой полевой пушки образца 1867

года, использовавшейся на канонерской лодке. Еще побольше - 48-фунтовой

карронадой (самой легкой и короткой пушкой, имеющей при сравнительно небольшом

пороховом заряде большой калибр) образца 1836 года. Самая большая - 60-фунтовой

береговой пушкой, сконструированной специально для стрельбы по корабельной

броне.

Следом за ними стояла 120/40-мм крупповская пушка с

канонерской лодки «Гиляк», затонувшей 8 декабря 1904 года на внутреннем рейде

Порт-Артура от попаданий японских снарядов.

-40 мм - это толщина броневого щита, защищавшего

орудийный расчет, –догадался я.

Судя по дырам в щите величиной с голову подростка,

помогла броня мало.

Следующая 120/45-мм пушка Канэ, производства

Обуховского сталелитейного завода, с крейсера II ранга «Изумруд». Крейсеру не

повезло: прорвавшись после Цусимского боя к Владивостоку, 29 мая 1905 года

(вследствие навигационной ошибки) корабль наскочил на камни в бухте Святого

Владимира и был взорван экипажем. Необходимости в этом, впрочем, никакой не

было: так установила после войны следственная комиссия.

Дальше стоял бомбосбрасыватель глубинных бомб и

бомбомет ими же, 37-мм зенитный корабельный автомат времен Великой

Отечественной войны и забавная башня от японского танка - трофей 1945 года.

-Ее даже башней-то назвать трудно, –заметила Оксана,

терпеливо меня сопровождавшая.- Так, башенка: немного от танка осталось.

Рядом с сиротливой японской башенкой находился еще

один забавный жестяной механизм на гусеничном ходу, украшенный круглой железной

шапочкой вместо люка. Из двух его амбразур торчало по пулемету: один из них

явно именовался «Максим», другой выглядел посовременнее.

Табличка гласила, что это - танк малый сопровождения

«МС-1», принятый на вооружение Красной Армией в 1927 году. После

совершенствования ходовой части танк переименовали в «Т-18» и до 1931 года

выпустили аж 900 штук - небольшое их количество участвовало в ликвидации

военного конфликта на КВЖД.

Судя по дыре с рваными краями в лафете, 57-мм

скорострельной береговой пушке Нордфельда образца 1892 года, участвовавшей в

обороне Порт-Артура, изрядно во время обороны досталось.

Дальше возвышались настоящие монстры. 6-дюймовые пушки

образца 1877 года на береговом лафете использовались при сухопутной обороне

Порт-Артура на батареях литер «А» и «В», а 9-дюймовые мортиры образца 1867 года

- при береговой.

6-дюймовая корабельная пушка образца 1885 года с

эскадренного броненосца «Ретвизан», входившего в состав Тихоокеанской эскадры,

также участвовала в обороне Порт-Артура, сперва на броненосце, а потом и на

берегу. «Ретвизан» был подорван в Порт-Артуре в ночь на 9 февраля 1904 года во

время внезапной атаки японских миноносцев, после ремонта вступил в строй, но 5

декабря того же года расстрелян осадной японской артиллерией, занявшей

господствующие высоты, и затонул на внутреннем рейде Порт-Артура.

Рядом с пушками располагались остатки прожекторов с

«Ретвизана» и крейсера «Баян», погибшего там же неделю спустя, 12 декабря.

Когда я, в довершение осмотра, обошел по периметру

стоящий на пьедестале торпедный катер, терпение Оксаны наконец лопнуло и она

вежливо предложила посетить сам музей, наконец.

У музея есть как официальный: http://www.museum.ru/M2055, так и

неофициальный http://www.museum-tof.narod.ru/

сайты: оба, впрочем, довольно бестолковые - первый просто «пустой», а второй

подробно рассказывает об истории Тихоокеанского флота, но не об экспонатах

музея.

Несмотря на невысокую стоимость посещения (50 рублей),

музей популярностью почему-то не пользуется: пусть и плохая погода, но было

воскресенье, а других экскурсантов, кроме нас, в музее не имелось. Наученный

вчерашним печальным опытом, я заплатил за право фотосъемки еще 50 рублей,

устроив за столь скромную сумму настоящую фотосессию.

Отсутствие посетителей имело и приятную сторону, даже

две: во-первых, никто под ногами не путался (залы музея довольно камерные), а,

во-вторых, к двум одиноким гостям смотрительницы, соскучившиеся по общению,

отнеслись крайне доброжелательно: они с удовольствием взяли на себя роль

бесплатных экскурсоводов. Смотрительницы сообщили, что в дом этот музей

относительно недавно переехал, до этого здесь квартиры командования ТОФ

располагались.

-А где же раньше музей размещался? –спросили мы.

-В здании лютеранской церкви, на Пушкинской, -отвечали

те.

В одном из стендов разместились закладные доски

кораблей, входивших в состав Тихоокеанской эскадры.

А история ее начиналась так. В 1860 году «для

ограждения политических и промышленных интересов России в водах, омывающих наши

владения на Тихом океане» под командованием капитана 1 ранга И.Ф. Лихачева было

сформировано оперативное соединение кораблей - Тихоокеанская эскадра в составе

фрегата «Светлана», корветов «Боярин», «Воевода», «Посадник», а также клиперов

«Джигит», «Разбойник» и «Наездник». Она подчинялась непосредственно Главному

морскому штабу Морского министерства. Состав кораблей обновлялся примерно

каждые два года за счет Балтийского флота.

В музее попадались весьма интересные вещи: самодельный

пулемет, например, изобретенный офицером 25-го Восточно-Сибирского полка

Шеметилло. Пулемет представлял из себя пять обыкновенных винтовок, укрепленных

на деревянной станине и защищенных изогнутым листом железа. Понятно, что

изобретен пулемет был не от хорошей жизни - в осажденном Порт- Артуре их (как и

людей, орудий и снарядов к ним) не хватало катастрофически.

Смекалка русского человека, особенно поставленного в

безвыходное положение, чудеса создает почти всегда: флотские офицеры во время

обороны Порт-Артура приладились по доскам с высоток в японские окопы морские

мины скатывать: эффект, по свидетельству очевидцев, был оглушительный. В

результате дальнейшего развития этой смекалки тогда же появилось новое оружие -

минометы: для стрельбы минами лейтенант Подгурский приспособил катерный

метательный аппарат. А из 780 японцев, погибших там же при безрезультатном

штурме Курганной батареи, полторы сотни, как выяснилось, не смогли преодолеть

проволочного заграждения, поскольку другой лейтенант, Кротков, минный офицер с

эскадренного броненосца «Пересвет», догадался пустить по заграждению ток

высокого напряжения.

Имелся в музее и настоящий пулемет «Максим» на станке

с тележными колесами, и старинная пушка, и даже ствол совсем уж крохотной пушки

с острова Медный (Командорские острова), использовавшейся для защиты котиковых

и бобровых лежбищ от набегов иностранных браконьерских судов.

На стендах были выставлены любопытные документы,

отпечатанные на дореволюционной машинке (с «ятями»). Один из них меня тронул:

привожу в современной транскрипции.

Перевод с японского

Ваше Превосходительство!

По получении мною с торгов 13 апреля

1909 года права разборки и подъема бывшего русского флагманского корабля

«Петропавловск» я приступил к работам и недавно в кормовой части с левой

стороны был обнаружен прах, по-видимому принадлежавший одному из погибших

офицеров. После этого случая я велел собирать по возможности все обнаруживаемые

останки, дабы оказать должное внимание воинам, со славою павшим в бою. Все

добытые до настоящего времени останки я храню у себя.

Пользуясь счастливым случаем прибытия по

ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению в Маньчжурию Вашего Превосходительства для увековечивания

памяти павших воинов, я обращаюсь с просьбой дать мне указания, каким образом я

должен поступить с собранными уже и находящимися у меня на хранении останками,

а также и с теми, которые могут быть обнаружены и в будущем, дабы я мог

приложить все свое внимание и наилучшим образом удовлетворить желанию Вашего

Превосходительства.

Подл. подп. Сакураи Цуне но суке.

г. Дальний, Ивасиро, маци, М-19.

Контора по подъему бывшего русского

флагманского корабля «Петропавловск».

Его Превосходительству

Генерал-майору Добронравову

П.п. Подполковник Блонский

Ответ генерала Добронравова Сакураи Цуне но суке на

стенде, к сожалению, вывешен не был, но известно, что тела погибших моряков,

найденные в обломках, предали земле в Порт-Артуре. А погиб «Петропавловск» так.

12 апреля (по новому стилю) 1904 года

новый командующий Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал Степан Осипович Макаров

распорядился провести силами миноносцев ночной поиск в районе островов Эллиот и

в случае обнаружения транспортов противника атаковать их торпедами. Поздно

вечером 8 миноносцев покинули гавань осажденного японцами Порт-Артура. Сам

командующий на ночь отправился на дежурный корабль, охранявший вход во

внутреннюю гавань - крейсер 1-го ранга «Диана».

Ночь на 13 апреля выдалась безветренной,

облачной и туманной - идеальной для планов японцев, решивших поставить на

внешнем рейде Порт-Артура минную банку. В последние дни командующий почти не

спал, но усталость взяла свое и адмирал задремал в кресле, однако сразу же был

разбужен командиром крейсера, сообщившем о подозрительном движении на рейде.

Макаров дважды выходил на мостик, всматривался в ночное море, но стрелять по

подозрительным кораблям запретил: риск накрыть собственные миноносцы был

слишком велик.

Следующий день вошел в военную историю

под названием «порт-артурская трагедия 13 апреля 1904 года».

Миноносец «Страшный», возвращаясь ночью

с боевого задания, отстал от своих и по ошибке присоединился к отряду японских

миноносцев, идущих в сторону Порт-Артура без опознавательных огней, приняв их

за свои. Когда на рассвете «Страшный» поднял Андреевский флаг, на него

обрушился шквал огня. Русские моряки отбивались, но почти все погибли, а

корабль затонул.

Узнав о бое на ближних подступах к

крепости, на выручку «Страшному» незамедлительно вышел дежурный броненосный

крейсер «Баян». Он разогнал японские миноносцы, подобрал нескольких чудом

спасшихся моряков и под огнем приближающихся легких японских крейсеров повернул

к Порт-Артуру.

Внутренняя гавань Порт-Артура достаточно

мелководна, выйти из нее можно было только по узкому фарватеру, так что, не

дожидаясь выхода всех эскадренных броненосцев, вице?адмирал С.О. Макаров на

флагманском «Петропавловске», сопровождаемый идущими спереди крейсерами «Новик»

и «Аскольд» и следом броненосцем «Полтава», пошел навстречу «Баяну», который

преследовали вражеские корабли. Макаров атаковал японские крейсеры и

«Петропаловск» открыл огонь, но вскоре увидел главные силы японского флота: 6

эскадренных броненосцев и два новых броненосных крейсера. Силы были неравны и

командующий, дабы избежать неоправданных потерь, решил отойти под прикрытие

береговых батарей и дождаться выхода на внешний рейд всей порт-артурской

эскадры.

Но дождаться не довелось. В 9-43 утра у

правого борта «Петропавловска» раздался сильный взрыв и следом другой - под

мостиком, еще более мощный. После второго взрыва корма броненосца поднялась в

воздух, обнажив работающий винт и корабль носом ушел на дно. Гибель флагмана

заняла всего две минуты.

На броненосце погибло 660 человек, в их

числе и знаменитый художник-баталист Василий Васильевич Верещагин. Спасти

удалось всего 80 человек, в том числе командира броненосца капитана 1?го ранга

В. Яковлева и великого князя Кирилла Владимировича, потомки которого ныне

возглавляют дом Романовых. Настойчивые поиски командующего флотом результатов

не дали. Последним, кто видел Макарова, был сигнальщик матрос Бочков: по его

словам, адмирал неподвижно лежал на мостике «Петропавловска». На минный крейсер

«Гайдамак» подняли только форменное пальто адмирала.

Специально созданная комиссия

установила, что гибель «Петропавловска» была вызвана взрывом одной или

нескольких (связанных цепью) мин, после чего сдетонировал боезапас броненосца.

Корпус корабля развалился на две части.

Если гибель эскадренного броненосца

«Петропавловск» стала тяжелой утратой для Тихоокеанского флота, то гибель

вице-адмирала Макарова - невосполнимой. Степан Осипович был последним из

великих флотоводцев императорской России и единственным адмиралом, способным

изменить в пользу России ход войны на море. С его смертью эти надежды были

утрачены.

Долг, как известно, платежом красен: последний ждать

почти не пришлось.

15 мая, спустя чуть больше месяца после

гибели «Петропавловска», минный заградитель «Амур» под командованием капитана 2?го

ранга Ф.Н. Иванова выставил минное заграждение (50 мин). Мины расположили на

наиболее вероятном пути следования вражеской эскадры к Порт-Артуру, примерно в 10 милях от берега. Японцы

постановку мин прозевали.

Через два дня на минах этих подорвались

два японских эскадренных броненосца: «Хацусэ» и «Ясима». Гибель «Хацусэ» была

мгновенной и очень похожей на гибель «Петропавловска», только японский

броненосец ко дну пошел кормой. Оставшийся на плаву «Ясима» затонул позднее, во

время буксировки на капитальный ремонт в Японию. Но на этом невосполнимые

потери японского императорского флота в тот день не закончились. Эскадренный

миноносец «Акацуки» также налетел на русскую мину и утонул, броненосный крейсер

«Кассуга» протаранил при маневрировании другой крейсер, «Иосина», отправив

последний на дно вместе с экипажем, а канонерская лодка «Акаги» наскочила с тем

же успехом на канонерскую лодку «Осима».

Неудивительно, что день этот в военной

истории Японии назвали «черным днем японского флота».

А вот чтобы за Порт-Артур и Цусиму поквитаться,

русской армии и флоту пришлось подождать целых сорок лет.

Дальнейшая экспозиция музея отражала советские

времена. Более 200 тысяч приморцев сражалось на фронтах Великой Отечественной

войны, оттуда и трофеи: немецкий миномет, пулемет, граната и даже

противотанковое ружье - последнее для меня было новостью, я-то полагал, что

немцы исключительно фауст-патронами (то есть гранатометами) пользовались, ан

нет.

У одного из стендов, где за стеклом на синей материи

были вывешены ордена и орденские планки, я притормозил: орденов было немного,

но один из них меня заинтриговал. Присмотрелся, и точно - Орден Британской

империи: в красном эмалевом круге значилась надпись «For God and the Empire».

Надпись на табличке внизу (перевод с английского)

гласила:

«Мы, Божией милостью ГЕОРГ VI, король Великобританской

Империи, Ирландии и заморских Доминионов, защитник веры, царь Индии и

Повелитель самого высокого Ордена Великобританской Империи, приветствуем

контр-адмирала Холостякова Георгия Никитовича. Мы соизволили Вас назначить

Почетным командиром военной группы вышеупомянутого самого высокого Ордена

Великобританской Империи.

Через это назначение вводим Вас как Почетного

командира упомянутого самого высокого Ордена Великобританской Империи и

уполномочиваем Вас носить и пользоваться чином, званием и всеми особыми

привилегиями, принадлежащими к этому или имеющими отношение к званию.

Издано во дворце СЭНТ ДЖЕМС за нашей подписью и

приложением печати Упомянутого Ордена, 19 января 1944 г., в восьмом году

нашего царствования.

По приказу Повелителя:

ВЕЛИКИЙ МАСТЕР /подпись/

От военной группы самого высокого Ордена

Великобританской империи, Почетному Командиру Ордена контр-адмиралу Георгию

Никитовичу Холостякову.»

Судя по описанию похоже, что адмирал получил 3-ю

степень ордена, то есть Командора (СВЕ).

Герой Советского Союза вице-адмирал Г.Н.

Холостяков имел и много других наград, даже «сухопутный» орден Суворова I

степени, а орденом Ушакова I степени был награжден дважды. Начав с подводной

лодки на Тихоокеанском флоте, Холостяков дослужился до капитана 2-го ранга, был

репрессирован, потом освобожден, в годы Великой Отечественной войны командовал

Новороссийской военно-морской базой, а с декабря 1944 года и до конца войны -

Дунайской военной флотилией.

Орден Ушакова I степени был вручен всего

47 раз, включая награждения соединений и частей, в том числе 11 раз вторично,

что сделало его вторым по редкости орденом СССР после ордена «Победа» и очень

редким в мире. Это и привело к трагедии: 22 июля 1983 года грабители, явившиеся

в квартиру Холостякова специально за орденами Ушакова, убили и 81-летнего

старика, и его жену, похитив, как говорили, парадный мундир вице-адмирала

вместе со всеми наградами. Похоронены супруги на Кунцевском кладбище в Москве.

Каким чудом сохранился орден Британской империи,

принадлежавший Г.Н. Холостякову, известно, наверное, только администрации

музея.

Дальше можно было осмотреть трофейные японские ордена

и самурайский меч, а также лопасть винта японского самолета, сбитого над

Владивостоком 18 августа 1945 года.

Экспозиция свидетельствовала, что основной задачей ТОФ

в первые послевоенные годы была очистка территориальных вод СССР (и не только)

от мин, коими море в избытке напичкали все воюющие стороны.

Один из залов изобиловал подлинными советскими

плакатами, сверху них висели прекрасные картины, изображавшие старинные

парусные корабли.

-Это подарок художника Валерия Шиляева, –с гордостью

сообщила смотрительница.– Знатоки утверждают, что второго такого мариниста

после Ивана Константиновича Айвазовского еще не было. Шиляев предпочитает не

кистью работать, а мастихином (это шпатель такой), считая, что гладкий мазок

позволяет передавать цветовые оттенки тоньше.

Поблагодарив сотрудниц, мы осторожно (дабы не

расплескать впечатления) поднялись со двора по лестнице и вновь оказались на

Светланской. Двинувшись по ней к центру, сразу же наткнулись на памятник

Геннадию Ивановичу Невельскому - самый первый памятник во Владивостоке.

Памятник представляет из себя сужающийся кверху обелиск, увенчанный шаром с

восседающим на нем орлом, в трех нишах обелиска установлены плиты с барельефами

кораблей и именами сподвижников, а в четвертой – бюст самого адмирала

Невельского.

Пока я фотографировал, Оксана пересекла улицу и быстро

осмотрела Храм в честь Успения Божией Матери. Городской рельеф накладывал

отпечаток: служба шла на втором этаже храма.

Рядом с храмом возвышался слегка обветшавший трехэтажный

особняк с башенками.

-Модерном отдает, -заметил я.

Какой там модерн: оказалось, что дом - памятник

советской архитектуры, построен по проекту архитектора Порецкого в 1945-1947

годах и в нем располагается Владивостокское художественное училище.

На крутом спуске Пушкинской улицы рядом с замком из

красного кирпича уютно расположился старый деревянный домик с сарайчиками, а в

мини-скверике – бюст А.С. Пушкина.

Напротив виднелся внушительный памятник морякам

торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1967 год):

пришлось опять пересекать оживленную Светланскую. Перед памятником

располагались два ряда бронзовых плит, на каждой выбит силуэт погибшего

корабля, его название, причина и место гибели, список погибших членов экипажа.

Я снял каждую – они увековечивали память экипажей 24 кораблей.

По адресу Светланская, 52, находится бывший особняк

военного губернатора Приморской области Павла Федоровича Унтербергера, в

котором в мае 1891 года во время посещения Владивостока останавливался будущий

император Николай II, поэтому на доме имелись соответствующие мемориальные

доски.

Под мемориальной доской императора была приклеена

бумажка с надписью «Царь-искупитель Николай II. Русская пасха» и стоял букет

живых роз. Имелась на доме и третья доска, посвященная председателю

Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов, большевику Константину

Суханову, расстрелянному белыми в 1918 году.

Со стороны двора особняк оказался двухэтажным - этим

он напоминал дом М.А. Булгакова в Киеве, на Андреевском спуске.

Вернувшись по Светланскому переулку на Корабельную

набережную, миновали «С-56», красиво смотревшуюся на фоне пожухлого рыжего

можжевельника на клумбе и дошли до мемориального сторожевого корабля «Красный

Вымпел», ошвартованного к набережной кормой.

В 1911 году на финской верфи построили

одновинтовую двухпалубную паровую яхту «Адмирал Завойко», названную в честь

камчатского губернатора Василия Степановича Завойко, руководившего обороной

Петропавловска-Камчатского в Крымскую войну и в августе 1854 года успешно

отразившего нападение объединенной англо-французской эскадры.

После Гражданской войны «Адмирал

Завойко» остался единственным советским боевым кораблем в дальневосточных водах:

все другие были либо уведены белогвардейцами, либо выведены из строя. В 1923

году яхту переименовали и теперь уже «Красный Вымпел» стал кузницей кадров для

флота.

В 1940 году яхту передали

военно-морскому училищу, но с началом Великой Отечественной войны вернули в

строй: «Красный Вымпел участвовал в десантных операциях, а потом стал

тральщиком. Теперь яхта - плавучий музей.

Трап, ведущий на судно, был перегорожен цепью,

вывешенное объявление гласило, что экскурсии на корабле проводятся только

организованными группами и только по предварительной записи.

-Не очень-то и хотелось, -обиделись мы и пошли дальше,

к обелиску в честь основания Владивостока, сооруженному в 1985 году к 125-летию

основания города.

Именно на этом месте 2 июля 1860 года с

военного транспорта «Маньчжур» (под командованием капитан- лейтенанта Шефнера)

высадились на берег один обер-офицер, два унтер-офицера и 37 рядовых, основав

военный пост Владивосток. Через месяц после высадки в бухту Золотой Рог вошел

винтовой корвет «Гридень» под командованием капитан-лейтенанта Г.Х. Эгершельда.

Корвет предназначался для охраны и обеспечения гарнизона поста необходимыми

припасами. В 1862 году военный пост переименовали в порт, а для увеличения

объемов внешней торговли порту был присвоен статус свободного («порто-франко»),

т.е. порта, пользующегося правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров.

Так что один из районов Владивостока

названием своим обязан фамилии командира корвета «Гридень». Фамилия штурмана

корвета Чуркина стала названием одноименного мыса и большого микрорайона на

южной стороне бухты Золотой Рог. Наименования «Первая речка» и «Вторая речка»

придуманы были солдатами, осваивавшими эти места. Первая от города более-менее

значительная речка стала Первой, а вторая - Второй соответственно.

Вдали показался Памятник борцам за власть Советов на

Дальнем Востоке и по новой зарядил дождь. Сбоку и снизу от дороги, проложенной

по насыпи, виднелся Торговый Манеж - длинное малоприметное приземистое здание,

сложенное из бетонных плит. Туда, в рассуждении, что передвигаться в такую

погоду под крышей гораздо приятнее, мы и направились.

В Манеже нам сперва не понравилось: обувь, одежда,

прочее барахло - как везде и по обычным ценам. Но где-то к середине здания,

наткнувшись на ювелирно-сувенирную лавочку, ворчать мы перестали. Оксана

немедленно направилась к стеклянным витринам, переполненным изделиями из

японского жемчуга и красного коралла, а я обратил внимание на позолоченные

фигурки трех звездных старцев - очень мощного символа фэн-шуй, приносящего в

дом большую удачу, долголетие и процветание.

Один из старцев, Шоу-Син (с большим посохом и волшебным

персиком бессмертия в руке) обеспечивает здоровье и долголетие. Лу-Син (с

ребенком на руках) - символ плодородия, а Фу-син (с монетами) приносит большую

удачу и материальное изобилие.

-И почем старцы? –поинтересовался я.

-600 рублей, –сообщила продавщица.

-Совсем недорого, -сообразил я и продолжил

исследование лавочки.

Исследование принесло следующие находки: фарфорового

дракона-черепаху, символ гармонии со Вселенной, защищающего дом от всего

дурного, что может в него проникнуть или накопиться, приносящего богатство и

долголетие (450 рублей), фарфоровую пару собак Фу, сохраняющую мир и любовь в

семье (450 рублей) и фарфоровою же лягушку с монетой во рту (если впрыгнет в

ваш дом, то привнесет богатство и стабильность всего за 250 рублей).

Собак Фу по настоятельной просьбе пришлось уступить

Оксане, прикупившей еще и колонну слоников, шагающих по изогнутой доске.

Подумав, я добавил к заботливо собранной кучке еще одну фарфоровую лягушку с

монетой во рту, поменьше (170 рублей) - в подарок.

Пока я любовался на сувениры, Оксана успела

переворошить весь жемчуг, отобрав понравившийся. В жемчуге я тоже поучаствовал:

мне приглянулись два браслета из крупных жемчужин неправильной формы в серебре,

по 1000 рублей.

Подсчитали итоги: мы с Оксаной вдвоем опустошили

лавочку примерно на 9 тысяч рублей. Обалдевшая от счастья продавщица немедленно

объявила нам о 10%-й скидке на все покупки.

-Пожалуй, Вам сегодня работать больше ни к чему,

-заметил я продавщице, осмотрев изрядно опустевшие витрины.– Нужно новой

поставки дожидаться.

Пока барышня упаковывала наши покупки в коробки и

коробочки, позвонил Игорь, выяснивший, где мы находимся и заодно сообщивший,

что у него есть идея.

-Представляешь, Оксана, -размышлял я по дороге к

машине.– Сколько эти сувениры в самом Китае стоят? Наверняка сущие гроши. А

японский жемчуг существенно дешевле испанского.

Игорь предложил поехать в Шамору.

-А что это? -спросили мы.

-Старое китайское название бухты Лазурная в

Уссурийском заливе, «песчаная пустыня» в переводе означает, -ответил Игорь.–

Шамора - самое популярное место летнего отдыха у владивостокцев, там все

оборудовано. Это недалеко - километрах в 15-ти.

И мы поехали: мимо огромной городской свалки, мимо

совершенно лунного пейзажа, созданного отвалами золы местной электростанции,

прерывавшего лес, обступавший дорогу с обеих сторон.

-Золой недавно заинтересовались, -сообщил Игорь.–

Редкие металлы из нее добывать собираются, включая золото. Говорят – выгодно.

После выезда из города дорога заметно улучшилась. Судя

по времени и скорости движения, Шамора располагается все-таки километрах в 40

от Владивостока, а не 15-ти.

Бухта Лазурная действительно оказалась вполне

цивилизованным местом, в ней даже домики в наем сдавались, на песчаном пляже

имелись контейнеры для мусора и кабинки для переодевания. Вид моря особо

сильного желания искупаться не вызывал, поэтому мы отправились в кафе-бар

«Гребешок» обедать. Игорь пожелал плов, мы с Оксаной - папоротник, тушеный со

свининой в горшочке. Заказав Игорю чаю, а себе (для храбрости)-по 100 граммов

рома «Баккарди», мы с Оксаной отправились искать туалет, находившийся отдельно

где-то во дворе.

Оказалось, что во дворе, под навесом, можно было

отобедать на топчанах с подушками: за доставку к ним еды брали дополнительно

100 рублей с носа. Было весьма свежо и после посещения на удивление опрятного

туалета нам захотелось в теплое кафе обратно.

Персонал кафе, бросив все занятия, любовался на пьяную

невесту в розовом платье, танцевавшую под дождем. Фотоаппарат снять ее не

успевал: барышня все время ныряла в стоящий рядом джип за очередной баночкой

джина-тоника. Сопровождавший ее мужчина старался спасти платье, а потому

поднимал подол его все выше и выше: очень ему, видать, нравилось то, что под

подолом.

-Он ей подол скоро на голову наденет, –веселилась одна

из официанток.- Невеста, а платье розовое, не белое.

-Второй день свадьбы, наверное, -задумалась другая.

Заплатив за обед на троих со спиртным чуть более

тысячи рублей, под проливным дождем отправились купаться. Круче всего выглядели

искусственные пальмы в натуральную величину, бодро зеленевшие под дождем по

дороге.

К воде мы привыкли быстро, а дождь, начавшийся с

нашего купания, после него сразу же и закончился, так что на берег вылезли хоть

и облепленные водорослями, но согреваемые солнечными лучами.

На пляже полно было как водорослей, так и ракушек.

Подняв одну, я с надеждой спросил Игоря:

-Гребешок?

-Песчанка, -ответил Игорь.- У гребешка раковина

гребнистая, отсюда и название.

Оксане я вручил в подарок устричную раковину,

получив в ответ камень с окаменевшей раковиной.

Игорь отвез нас в гостиницу и мы попрощались.

Переодевшись, пошли на Спортивную набережную - там

располагался Рыбный рынок. Спустившись на Набережную улицу, на ней мы

обнаружили арку, а напротив нее - очередного тигра, на этот раз бронзового.

Около киноцентра «Океан» всматривался с постамента

в гладь залива Петра Великого бронзовый адмирал Макаров.

В 1906 году во Франции, в Тулоне, был

спущен на воду броненосный крейсер «Адмирал Макаров». Крейсер участвовал в боях

первой мировой войны, позднее вошел в состав Красного Балтийского флота, но в

1922 году продан был большевиками в Германию на слом. Сейчас в составе

Дальневосточного морского пароходства имеется линейный (то есть с любыми льдами

в состоянии справиться) ледокол «Адмирал Макаров».

Еще больше не повезло боевому кораблю,

названному в честь другого выдающегося человека, так много сделавшего для

российского Дальнего Востока - легкому крейсеру «Граф Муравьев-Амурский». После

русско-японской войны была принята небывалая программа строительства

военно-морского флота: российские верфи с ней не справлялись, поэтому часть

кораблей заказывали за границей. Крейсер строился в Германии на собранные

пожертвования, но за две недели до его спуска на воду началась 1-я Мировая

война: корабль был конфискован и вошел в состав германского флота под названием

«Пиллау» - в честь города, который теперь называется Балтийск.

После войны в результате дележа флота

проигравшей Германии ворованный крейсер достался Италии, под названием «Бари»

вступил во 2-ю Мировую войну и был потоплен американской авиацией в порту

Ливорно в 1943 году.

Почти такая же участь уготована была

легкому крейсеру «Нюрнберг», введенному в состав германского ВМФ в 1935 году. 13

декабря 1939 года «Нюрнберг» вместе с однотипным крейсером «Лейпциг» был

торпедирован британской подводной лодкой «Сэмон», не поскупившейся на торпеды и

выпустившей их по немецким кораблям широким веером. «Нюрнберг» пытался от

торпеды уклониться, но его подвела плохая мореходность и у крейсера оторвало

носовую часть ниже ватерлинии.

«Нюрнберг» довольно быстро

отремонтировали, но никакими подвигами крейсер не прославился и конец войны

встретил в Копенгагене, где был захвачен союзниками и после раздела германского

флота передан Советскому Союзу. По иронии судьбы, в состав Балтийского флота

«Нюрнберг» вошел под названием «Адмирал Макаров», а в 1960 года крейсер

отправили на слом.

Мимо бронзовой бабы, выходившей из моря с чайкой на

голове (-Да она еще и без купальника, - возмутилась Оксана), мимо яхт, самая

крохотная из которых носила гордое имя «Варяг», мы дошли до Рыбного рынка.

Рынок представлял из себя два больших павильона, в которых продавались рыба и

морепродукты. Куски толстых осьминожьих щупальцев красовались в вакуумной

упаковке, мякоть трубача стоила 360, гребешка - 600, а щупальца краба - 500

рублей за килограмм.

-Жаль, не довезем! –вздохнули мы и занялись

покупкой трубача, кукумарии и гребешка в упакованном виде: банка пресервов

стоила от 100 до 140 рублей. Самым дорогим оказался гребешок, естественно.

Вопреки нашим ожиданиям, красная икра продавалась исключительно в банках и по

вполне московским ценам.

-Во Владивостоке красной икры нет, -объясняли нам

продавцы.– Ее с Камчатки везут.

В завершение шопинга купили вяленые щупальца

осьминога, порезанные на ломтики, по 50 рублей за 100 граммов.

Вообще-то мы рассчитывали где-нибудь тут поужинать,

но оказалось, что многочисленные шатры, раскинувшиеся возле Рыбного рынка,

предлагают только пиво: немудреную закуску посетители покупают на рынке

самостоятельно.

-Пойдем хоть в музей сходим, –решили мы: где-то за

Океанариумом располагалась «Владивостокская крепость». Свернув за угол, мы

наткнулись на раритетный автомобиль, а после и на решетку музея, но он уже был

закрыт.

На полосатой будке - кассе имелась грозная надпись:

«Вход на территорию платный». Решетка была редкая: пушки хорошо были видны и

бесплатно.

На обратной дороге мы встретили упитанного

бродячего пса, сильно нас удивившего: и как же ему от китайцев увернуться

удалось?

На набережной торговали ракушками: самые мелкие,

только для брелков или аквариума годящиеся, стоили 15, чуть побольше - 50

рублей.

-А почему ракушки такие дорогие? -осведомился я.- Вот

эту мелочь я в Сочи по 5 рублей за штуку покупал.

-И когда это было? –спросила продавщица.

-Три года назад почти, -сообщил я.

-То-то, -заметила продавщица.– Три года назад они и

у нас 5 рублей стоили.

-Нетрудно рассчитать инфляцию, -сообщил я Оксане,

покупая четыре мелкие и одну среднюю.– По ракушкам - в год 100% выходит.

Оставалось всего одно дело: купить пива на ужин и

на завтра (для посиделок в Новосибирске). Магазин нашелся на первом этаже

жилого дома, рядом с гостиницей. В нем в широком ассортименте был представлен

«Уссурийский бальзам» в 250-граммовых фляжках. Я выбрал «Кедровую падь» с

лимонником, за 70 рублей. Кроме того, на ужин купил бутылку владивостокского

темного пива «Торчин» (60 рублей), а в самолет - банку японского пива «Саппоро»

(75 рублей). Оксана к ужину предпочла светлое китайское пиво «Харбин» в

нетрадиционной бутылке (0,6 л).

Закусив пиво (и «Торчин», и «Харбин» оказались

очень вкусными) вялеными осьминогами, мы разошлись по номерам спать.