Часть 2-я, патетическая

У

древних готов… существовал мудрый обычай обсуждать всякий важный

государственный вопрос дважды: один раз в пьяном, а другой раз - в трезвом

виде. В пьяном - чтобы их постановления были достаточно энергичными,

в трезвом - чтобы они не лишены были благоразумия.

Лоренс Стерн,

«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена»

Пушкин,

когда видел заботу не о главном, но о том, что уже исходит из главного,

обыкновенно выражался пословицей: «Было бы корыто, а свиньи будут».

Николай Васильевич Гоголь,

«Выбранные

места из переписки с друзьями»

День третий,

Пятница, 6 июля 2007 года, Вид сверху – лучше.

Несчастливый Сбербанк. Точечная застройка

по- владивостокски. Кто в городе хозяин? Частная собственность на землю- иногда

некстати. Пушкинский театр. Грустный Пушкин. Фуникулер. Дороги во Владивостоке.

Смотровая площадка. Мечта о мостах. Пропавшая библиотека. Китайцы и собаки. Где

учился писатель Фадеев? Йога ума. Сказка на Алеутской. Владивосток- город

контрастов. Спортивная набережная. Владивосток и тигры. Герб города. Тайна

гостиницы «Владивосток». Никогда не читайте газет.

Регистрация участников семинара начиналась в 9-15,

вставать поэтому пришлось довольно рано.

Завтрак, входивший в стоимость проживания, не подкачал:

шведский стол в ресторане «Джосер» оказался выше всяких похвал. Мюсли, сосиски,

соки и т.д. и т.п. имелись в изобилии, кофе был превосходен. Вдобавок, в зале

дежурила улыбчивая рыженькая барышня с небольшой жаровней, украшенной парой

сковородок, бравшаяся приготовить для всех желающих на выбор хоть яичницу, хоть

омлет - и всего за 2 минуты.

-Все, как у больших, –резюмировал я, присаживаясь за

стол.

Припозднившаяся Оксана сообщила, что не выспалась,

поскольку вчерашний вечер закончился глубоко за полночь: к ним с Наташей, мирно

пившим в ресторане кофе, присоединились Володя и Игорь, сгинувшие куда-то после

корабля и устроили всем еще один ужин. Оказалось, что помимо большого зала,

«Джосер» располагает еще и рядом уютных комнат на выбор: индийской, японской,

комнатой-садом и залом с камином.

Автобусы, присланные за нами, уже ждали перед

гостиницей и мы отправились на семинар, в здание ДВГУ на улице Мордовцева, 12.

-А почему местное отделение Сбербанка помещение ищет?

–поинтересовался я у хозяев по дороге.– Вчера в газете объявление прочел.

-Видите длинный забор? –вместо ответа спросил один из

них и продолжил.– Забор ограждает большой котлован около Дома строителей:

здесь, насколько мне известно, Сбербанк давно планировал себе офис построить.

Участок, однако, каким-то образом умудрились купить некие частные лица, имевшие

(в свое время) отношение к Сбербанку. С тех пор лет 10 прошло, из города

землевладельцы уехали: один - в

Ульяновск, другой - вообще в США или еще

куда: искали их долго, а когда нашли и попросили участок продать, те такую цену

заломили, что отступиться пришлось. Котлован стоит, а Сбербанк новые помещения

ищет и на все готов: купить, арендовать или еще как-нибудь договориться.

Чувствовалось, что хозяева что-то не договаривали, но

что именно? Ларчик открылся просто:

16 января 2006 года произошел страшный

пожар на последних этажах «ДВ ПромстройНИИпроект» на проспекте Красного

Знамени, 59. Этажи эти занимало местное отделение Сбербанка.

Погибло тогда 9 женщин-сотрудниц

Сбербанка, выбросившихся, спасаясь от огня, из окон. Поговаривали, что на самом

деле подлинное число жертв - 70, но власти истинное число погибших скрыли. Это

вряд ли - в городе с 600-тысячным населением (данные переписи 2002 года)

подобное просто невозможно, в Сбербанке ведь не китайцы-гастарбайтеры работали -

родственники и (или) знакомые у всех имеются, а они молчать не будут.

Вернувшись, я скачал жуткий видеоролик с

подробностями трагедии - не уверен, что оптимистам его следует смотреть:

спасали, как обычно, и не своевременно, и не тех, кто в этом нуждался. Поразили

меня (кроме ролика) 2 фотографии: порванная женская туфелька на снегу в

обрамлении траурных гвоздик и оплавившиеся настенные часы. Туфелька - больше.

Собственники «ПромстройНИИпроект»

(порядка 10 компаний), ныне отказываются от установки на здании мемориальной

доски с именами погибших, мотивируя это тем, что их сотрудники и так каждый

день, приходя на работу, вспоминают тот пожар. Компании опасаются, что в случае

ее установки они совсем могут без служащих остаться.

Понятно, почему Сбербанк испытывает

затруднения в поисках помещений - других желающих украсить фасад принадлежащих

им зданий очередной мемориальной доской, не находится, тем более, что немалая

часть вины в той трагедии лежала на руководстве отделения банка.

Подъехать к зданию ДВГУ вплотную автобусы не смогли:

метрах в пяти от входа в него торчал забор, за которым заканчивалось

строительство 12-тажного здания.

-Ничего себе точечная застройка, –удивились мы.– А

разве можно дома так близко друг от друга строить? У нас в Москве дома втыкать

где ни попадя тоже обожают, но хоть какую-то меру соблюдают.

-Как-то мэр города попросил согласия ректора на

строительство рядом с нашим зданием наземного гаража в несколько этажей,

пообещав места в нем и для машин университета выделить, -сообщили хозяева.– А в

один прекрасный понедельник, выйдя на работу, мы обнаружили этот забор и

строящуюся башню, а вовсе не 6-этажный гараж.

-А какой мэр именно? –спросили мы.- У вас их, кажется,

за последнее время несколько сменилось.

-Нынешний, Владимир Николаев, который в СИЗО сидит,

–отвечали хозяева.

-А кто же тогда городом управляет, раз мэра посадили?

–заинтересовались мы.

-Юрий Корень, И.О. главы администрации, -сообщили

хозяева.- Он и День города (2 июля Владивостоку 147 лет исполнилось) организовал,

причем неплохо: матросики с американского эсминца с барышнями нашими братались,

ряженый генерал-губернатор Муравьев-Амурский горожан поздравлял, пиво рекой

лилось, в общем - все гладко прошло, без эксцессов.

-Николаев вообще-то хороший мэр. При нем Владивосток

всего за два года избавился от образа проблемного города, где были постоянные

перебои с водой, светом и теплом. А обвинения, предъявленные мэру, свелись в

конечном итоге к превышению служебных полномочий при выделении 4-х дачных

участков и незаконному использованию услуг вневедомственной охраны, так что

мера пресечения содеянному явно неадекватна. Горожане даже петицию в защиту

мэра в Генеральную прокуратуру отправили, под ней 50 тысяч человек подписались.

-Перебоев действительно нет, -подтвердили мы.

По стройке деловито шмыгали мелкие китайские рабочие:

молдаване для Дальнего Востока, с учетом транспортных расходов - роскошь

непозволительная. Докурив, мы пошли на семинар.

Дальневосточная деловая газета «Золотой

Рог», комментируя сложившуюся ситуацию, пишет, что Владивосток - город

нереализованных генпланов и причина тому - частная собственность на землю.

Спустя 100 лет повторяется 1906 год - тогда, после русско-японской войны, был

разработан так и не реализованный план развития города: владельцы требовали

сумасшедшие деньги за земли, необходимые для его осуществления. Пока стороны

препирались, началась революция, за ней - Гражданская война, а после всем, кто

в живых остался, не до плана стало.

Во Владивостоке не модернизируются

инженерные сети, отсутствуют очистные сооружения, из-за нехватки дублирующих

автомагистралей в городе постоянные пробки.

Все существующие автомобильные развязки созданы при

Викторе Черепкове, в бытность последнего мэром: горожане хорошо про него

вспоминают и даже Почетным жителем Владивостока недавно выбрали.

Идет хаотичная застройка: в 2007 году в

городе будет сдано 400 тысяч квадратных метров жилья - больше, чем во всем

Приморье и это при том, что документы на ввод в эксплуатацию многих домов

госкомиссии не подписывают, поскольку инженерные сети - ветхие, могут не

выдержать. Стоимость «первички» во Владивостоке - от 30 до 99 тысяч рублей (элитное жилье) за

квадратный метр.

Семинар оказался представительным, состав участников -

более чем достойным. После обеда все переехали ко второму организатору – Дальневосточному

государственному техническому университету (ДГВТУ), главный корпус которого

расположен в здании бывшего Восточного института (Пушкинская улица, 10). Вход в

ДГВТУ украшала пара каменных китайских львов.

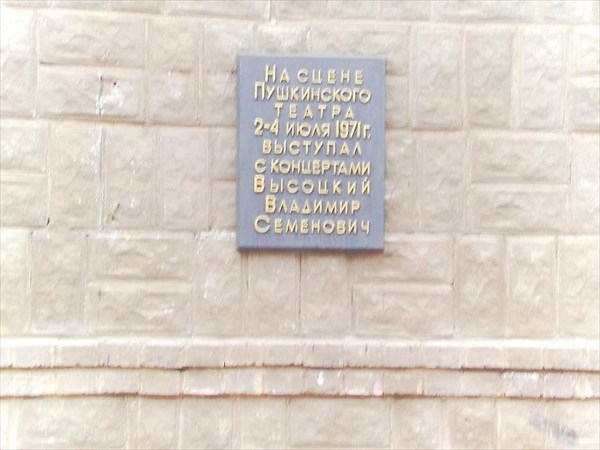

Наташа отправилась вести Круглый стол в здание со

львами, а мы с Оксаной - на другой, проходивший в доме напротив – в Пушкинском

театре, построенном архитектором Вагнером в 1908 году и в 1999 году

отреставрированном. Постоянной труппы в театре нет, зато используется здание

сразу в двух качествах - как гастрольная площадка и как музей, посвященный

Пушкину. Справа от театра устроена небольшая мемориальная площадь с маленьким

памятником, изображающим очень грустного Пушкина, сзади памятника на стене

прикреплена табличка, свидетельствующая, что 2-4 июля 1971 года на сцене

Пушкинского театра давал концерты Владимир Семенович Высоцкий.

Внутри театра Пушкину посвящено буквально все: бюсты,

картины, значки, книги. Пушкин никогда не был во Владивостоке, да и быть не мог

(город основан спустя 23 года после гибели поэта) и такая любовь к нему горожан

выглядела очень трогательной. В холле театра висела всенепременная доска с

именами спонсоров реставрации. Последние, похоже, перестарались: холл украшал

не только фонтанчик, изображавший водяной перпетуум мобиле, но и (зачем-то) полный

комплект рыцарских доспехов с мечом, заботливо помещенный в стеклянный ящик.

Когда заседание закончилось, мы вышли на улицу. Часть

ее, между ДГВТУ и Пушкинским театром, очень уютна - настоящий студенческий рай.

К тому времени освободилась и Наташа.

Посмотрев на маленького Пушкина сбоку, мы были просто

поражены: если анфас поэт выглядел очень грустным, то в профиль - просто

отчаявшимся, опущенные его руки крепко сжимали книгу. Похоже, скульптор решил

изобразить Пушкина в момент получения последним пасквиля, извещавшего о

принятии поэта в Орден рогоносцев почетным членом. Изваять подобное произведение

(на мой вкус) можно, конечно, но только с весьма большого бодуна.

Правее и чуть выше памятника Пушкину установлена стела

в память павших в Великой Отечественной войне, справа от стелы располагается

свежеотстроенный Храм Святой мученицы Татианы с отдельно стоящей колокольней, а

между ними - фуникулер, вход в который похож на станцию метро, вот только

работает он, в отличие от метро, с 7-00 до 20-00.

-Надо

обязательно прокатиться, –решили мы и пошли к фуникулеру.

Тут подошел Игорь из ДГВТУ, выразивший желание отвезти

нас на Смотровую площадку, откуда весь Владивосток видно. Договорились, что

встретимся у верхней точки фуникулера.

Длина рельсового пути фуникулера - 180 метров, открыт

он в 1962 году и является одним из двух, имеющихся в России (есть еще в Сочи).

Более всего удивила цена поездки - равнялась она 5 рублям, хотя удивляться

следовало, что фуникулер работает, а не закрыт на ремонт - судя по сообщениям

на форумах, происходит это регулярно: что поделаешь - возраст.

Через несколько минут мы оказались на улице Суханова,

где и сели в машину Игоря, немедленно запрыгавшую по колдобинам.

-И что у Вас тут с дорогами происходит? –спросили мы.

-В том-то и дело, что – ничего, –весело отвечал Игорь.–

Эта как раз вон к той элитной новостройке ведет. Власти ведь как рассуждают:

раз люди такое дорогое жилье купить сумели, то и на подъезд к нему как-нибудь

скинутся. А вообще состояние дорог во Владивостоке не выдерживает никакой

критики, да и стоянок мало: ежедневно на улицы города выезжает 140 тысяч машин,

а стоянки есть только для 20 тысяч. Светофоров тоже мало, да и правила

дорожного движения никто не соблюдает, так что улицы переходить надо осторожно,

но уверенно: если уж начал движение, так его и заканчивай - мятущегося пешехода

собьют непременно.

-Ну, это и в Москве так же, –заметили мы.– Так что

опыт имеется - не пропадем.

Смотровая площадка расположена на территории

культурного центра ДГВТУ и украшена стилизованной звонницей, укрепленной

тросами и увенчанной позолоченными луковкой с православным крестом. Перед

звонницей в сторону Тихого океана смотрят (в виде памятника), обняв крест и

раскрыв книгу, Св.Кирилл (827-869) и Св. Мефодий (815-885): равноапостольные

братья, славянские просветители, создатели славянской азбуки, проповедники

христианства.

Бухта Золотой Рог со смотровой площадки выглядела

совсем небольшой, я бы даже сказал - камерной. Справа на якорной стоянке

по-прежнему стояла бригада БПК с приданным ей госпитальным судном «Иртыш», а

слева - 2 неопознанных мной военных судна.

-А что это там за военные корабли внизу слева, у дока?

–поинтересовался я у Игоря.

-Да это же два эсминца. на ремонт встали, -ответил

Игорь.- Владивостоку, помимо новых дорог, очень нужны минимум два моста: один

через бухту Золотой Рог, другой - на остров Русский, без них город просто

задыхается. Проект первого уже разработан - это будет самый длинный вантовый

мост в России (около 1400

метров). А вообще разговоры про эти мосты уже сто лет

ведутся - паромы с перевозками не справляются. Но мы, даст Бог, по мостам

все-таки поездим.

Чуть ниже, на продолжении смотровой площадки, гуляла

свадьба. Свадеб за время нашего пребывания во Владивостоке мы увидели столько,

что мало никому не покажется: возникало стойкое ощущение, что вся молодежь

города, воодушевленная призывом ВВП и посуленным им «материнским капиталом»

решила враз пережениться. Хотя, может быть, просто лето?

Внизу смотровой площадки, справа, виднелся странного

вида блочный дом.

-На хрущобу похоже, на попа поставленную, –сообщила

Оксана.

Мы присмотрелись - и действительно: похоже было очень.

Небо хмурилось, но это не портило великолепную

панораму, открывавшуюся сверху. Правее и чуть ниже элитной новостройки виднелся

золотой купол Храма Святой мученицы Татианы, еще правее и еще ниже - главный

корпус ДГВТУ, левое крыло которого почти примыкало к Евангельской лютеранской

церкви Св. Павла. Хотя крыло пристроено относительно недавно, оно ничем не

отличается от основного здания бывшего Восточного института, а лютеранская

церковь в городе возведена была по причине того, что среди первых горожан

Владивостока имелось довольно много немцев, оставивших о себе память в виде

красивых каменных домов и многих других добрых дел.

-Кирху надо бы посетить, -предложил я девушкам.

-Нужно Игоря с Володей на Смотровую площадку привести,

-забеспокоилась Наташа в ответ.

Спустившись вниз, на торцевой стене ДГВТУ мы увидели

горделивую расшифровку его названия, после чего были приглашены к ректору:

попить чаю и пообщаться с коллегами. Общение удалось, ректор нам даже книжку

свою подарил.

Выяснилось, что ДГВТУ тоже является наследником Восточного

института, у них даже библиотека последнего сохранилась.

Мы переглянулись:

-А нам рассказывали, что библиотека пропала, -удивились

мы.

-Да ничего не пропало, все в наличии, -отвечали

хозяева.- В библиотечном фонде.

В составе ДГВТУ имеется и Восточный институт,

специализирующийся на преподавании восточных языков, однако конкуренции ДВГУ он

не составляет: специалисты, выпускаемые институтом, специализируются на

техническом переводе.

После беседы нас отвезли в гостиницу переодеться. Во

Владивостоке проходила парусная регата: из окна видно было, как многочисленные

яхты возвращались в порт из Амурского залива.

Ужин на этот раз был организован в здании ДВГУ на

Суханова, 8. Справа от него, на небольшой площадке, установлен бюст академику,

лауреату Нобелевской премии по физике (1958) Игорю Евгеньевичу Тамму, уроженцу

Владивостока.

Горожане очень гордятся своими знаменитыми

земляками: к сожалению, знаменитыми они

в основном становятся после того, как Владивосток покидают. В этот раз они

гордились Викой Цыгановой.

-Хорошая певица, -вежливо подтвердил я.– Недавно

вообще прославилась, правда не пением, а тем, что вслед за мамой орнитозом

заболела, подцепив его от попугая, собственным мужем подаренного. В больнице

лежит, под капельницей, удивляя врачей: орнитозом заболеть очень сложно - так,

во всяком случае, в газетах пишут.

Кстати о фауне: обращало на себя внимание почти полное

отсутствие во Владивостоке бродячих собак. На наш вопрос куда они подевались,

хозяева загадочно ухмыльнулись и на полном серьезе ответили:

-Китайцы съели.

-Они же вроде специальные породы для еды выращивают?

–переспросили мы.

-Это корейцы выращивают, а китайцы все подряд едят: что

растет, дышит или шевелится. Раньше русских в городе жило гораздо меньше, чем

китайцев, корейцев и японцев: так тогда все окрестные сопки под огороды были

распаханы. Но потом Владивосток сделали закрытым городом: иноземцев выселили и

овощи пропали. Последние изменения в российском законодательстве, запретившие

торговать на рынках иностранцам, коснулись не только азербайджанцев в Москве,

но и китайцев во Владивостоке - так что китайцев у нас сейчас мало.

Это точно, зато в Москве китайцы целыми толпами

бродят, сметая на пути своем кур-гриль.

За металлическим забором, примыкавшим к зданию ДВГУ,

находилась огороженная автостоянка для машин университета, охраняла которую

небольшая лохматая псина. Пес иногда осторожно выглядывал за ворота, но дальше

носу не казал, подтверждая тем самым слова хозяев. Единственная домашняя

собака, встреченная нами за все время пребывания в городе, сопровождала хозяина

на поводке: так, на всякий случай.

На здании имелись две мемориальные доски, одна из них

извещала, что памятник истории и архитектуры – здание Владивостокского

коммерческого училища (1909-1913) - находится под охраной государства, другая

гласила, что в этом здании с 1910 по 1919 год учился писатель Александр

Александрович Фадеев.

-Ну, то что Фадеев 9 лет учился, более-менее понятно,

-размышляли мы.– Революция, Гражданская война и т.д. Другая дата удивляет:

получается, что Фадеев учиться в еще недостроенном здании начал?

После торжественного ужина дружная компания,

пополнившаяся Володей и Игорем, а также коллегами из ДГВТУ, пешком (дабы

растрясти жирок) по улице Суханова вновь отправилась на Смотровую площадку.

Дорога шла в гору, так что все слегка запыхались. Я искренне веселился,

разглядывая жестяные рекламы, прикрученные к деревьям. Одна из них приглашала

на занятия в местный филиал Московского института нейролингвистического

программирования, другая и вовсе зазывала на загадочный семинар «Йога ума».

Получалось, что лохов разводят на всей территории нашей Родины - от Москвы и до

самых до окраин.

Дойдя до конечной остановки фуникулера, мы с

некоторыми затруднениями преодолели дорожную развязку без светофора и поднялись

наверх. На смотровой площадке нас уже ждали машины и после непродолжительной

фотосессии все отправились навстречу сюрпризу, приготовленному коллегами из

ДГВТУ.

Путь наш лежал на Алеутскую улицу, названную в честь

шхуны «Алеут» - ровесницы города, базировавшейся во Владивостоке и выполнявшей

снабженческие, охранные и гидрографические задачи.

Петляя по дворам, застроенным старинными кирпичными

зданиями в несколько этажей, машины пробирались к цели.

-А зачем во дворе общественный туалет?

–заинтересовался я, увидев характерное сооружение.

-Дома старые, водопровод в них имеется, а вот

канализация - отсутствует, –отвечали коллеги.

Открылись потертые жестяные ворота и мы въехали в

сказку, скрытую забором. Сказка представляла из себя пару трехэтажных домов из

красного кирпича, объединенных общим застекленным двориком и мостиками -

переходами.

Дворик, как и положено, украшали цветы в кадках. На

втором этаже одного из зданий красовалась стеклянная витрина с кубками и

медалями, завоеванными ДГВТУ.

Осмотрев все это великолепие, мы вышли на Семеновскую

улицу и уже пешком отправились на набережную: хозяева явно склонялись к мысли

накормить нас ужином еще раз. На улице выделялся торговый центр «Родина»,

украшенный шпилем с царским орлом.

-Новодел, –пренебрежительно заметили хозяева.– На этом

месте кинотеатр «Родина» стоял, снесли его не так давно и точно такое же здание

построили, а зачем снесли - мы так и не поняли.

-Чего уж тут непонятного? –подумал я.– Был кинотеатр,

а теперь вместо него - торговый центр: перемена декорации - вот и причина сноса.

Свернули на Пограничную, где я в восхищении аж замер:

на углу улицы стоял заброшенный каменный особняк: вернее, его стены, увенчанные

огромной спутниковой антенной. Владивосток – город контрастов, что и говорить.

-Интересно, -задумалась Наташа.– А главный архитектор

в городе имеется?

-Наверняка, –ответила Оксана.– Только вот какой у него

выбор?

Повернув налево, мы вышли на Батарейную улицу, в

начале которой виднелась симпатичная новенькая церковь с находящимся перед на

ней памятником.

-Тоже посетить надо бы, –размышлял я.

В конце улицы, перед самым выходом на набережную,

находился Океанариум.

-Океанариум так себе, ничего особенного,

-комментировали хозяева.– В 2012 году во Владивостоке Азиатско-Тихоокеанский

форум экономического сотрудничества (АТЭС) проводиться будет,- к его проведению

бухту Патрокла и остров Русский заново хотят застроить. Так вот, на острове

предполагается строительство настоящего, огромного Океанариума.

Спортивная набережная, на которой мы оказались, была

наполовину отреставрирована (плитка, аккуратные фонари, одинаковые круглые

киоски), другая же ее половина просто удручала - разрушенные причалы,

проваленный асфальт, бессистемное сборище павильончиков-забегаловок. Ну да

ничего: процесс-то пошел – исправят.

Помыкавшись по заведениям, решили вернуться в

гостиницу: уже стемнело, а во всех без исключения ресторанчиках музыка просто

ревела. И мы пошли: мимо неработающего колеса обозрения, мимо работающего

нового аттракциона, похожего на нефтяную вышку (200 рублей), мимо странной

бронзовой барышни, выходящей из моря и неизвестно что символизирующей: не все

тонут, что ли - некоторые все-таки возвращаются?

По дороге я тщательно изучал ассортимент круглых

киосков: японским пивом они не торговали – дороговато, надо полагать, для гуляющих.

Последние, к слову сказать, местному «Амур-пиву» явно московские сорта

предпочитали.

Свернув на Тигровую улицу (без тротуаров) мы вышли к гостинице,

обнаружив по дороге магазин с забавным названием «Отверткин» и еще одну

скульптуру тигра.

-В других городах коров устанавливают, а у нас –

тигров, -заметил Игорь.

-Кое-где вместо коров и львы бывают, –вставил я.- В

Мюнхене, к примеру.

Тигровой улица названа не зря: тигры доставляли немало

хлопот первым горожанам. Регулярно навещая Владивосток, тигры перетаскали всех

собак, до мяса которых они столь же охочи, как и крокодилы: последние, впрочем,

в Приморье не водятся. Со временем количество тигров поубавилось, а оставшиеся

сильно поумнели (популяция амурского тигра в настоящее время насчитывает примерно

500 особей, включая тигрят). Правда, в феврале 1986 года 4-летний самец

навестил-таки город, но это был единственный случай за все столетие. Понятно,

что без изображения тигра герб Владивостока обойтись никак не мог.

Современный герб города Владивостока. Геральдическое

описание герба муниципального образования город Владивосток гласит: «В зеленом

поле щита золотой тигр с червлеными (красными) глазами и языком, идущий по

скалистому серебряному склону вправо, подняв переднюю правую лапу».

Исторический герб Владивостока 1883 года: «В зеленом

щите золотой тигр, поднимающийся по серебряной скале, с червлеными глазами и

языком; в вольной части влево - герб Приморской области. Щит украшен золотой

башенной короною о трех зубцах; за щитом два золотых якоря, накрест положенных

и соединенных Александровской лентою».

Мы еще раз порадовались, что номера получили с видом

на Амурский залив, а не на строящийся компанией «Dinas» (с другой стороны

гостиницы) элитный дом «Атлантис-2»: эта же компания потихоньку - полегоньку

Спортивную набережную восстанавливает. В «Атлантисе-2», кстати говоря, 21 июля,

уже после нашего отъезда, серьезный пожар произошел: несколько верхних этажей

сгорело: пострадавших, впрочем не было, дом еще не успели заселить.

Недалеко от нас остановился микроавтобус, из которого

высыпала стайка барышень в мини-юбках, почти бегом направившаяся к гостеприимно

распахнутому черному входу в гостиницу. Операцией по внедрению девиц руководил

молодой человек, по виду - китаец.

-Дело ясное: отель постояльцам абсолютно любые услуги

оказывает, - ухмыльнулись мы, после чего распрощались с хозяевами и отправились

по настоянию Володи (как и следовало ожидать) в отдельную (кажется, японскую)

комнату ресторана «Джосер».

Уговорив (кое-как) пару бутылок вина и закусив его

десертом, все отправились по номерам спать.

Не тут-то (опять) было: девицы, попавшие в отель

контрабандой, почему-то переместились ко входу в гостиницу и сильно шумели:

видать, клиентов делили. Пришлось, как и накануне, взяться за местную прессу,

подобранную в холле.

Пресса извещала, что авторы Интернет-издания

PRMonitor пока пессимистично оценивают шансы Дальнего Востока (ДВ) остаться

полноценной российской территорией.

По темпам убыли российского (и особенно

русского) населения Сибирь и Дальний Восток с конца 80-х годов в РФ лидируют:

ежегодно из Приморского края уезжают 10 тысяч человек. Доля мигрантов из

соседних стран составляет 35 % в общем числе постоянных жителей и достигнуть может

в ближайшее время 45%.

Вместо того, чтобы мотивировать жителей

восточного региона не покидать его, кремлевские чиновники предложили переехать

туда гражданам из бывших советских республик - и это при том, что в крае и так

высокая безработица. Первые результаты уже имеются: в апреле нынешнего года

41-летний таджик перебил местной барышне куском металлической трубы обе ноги,

после чего изнасиловал. Кроме того, приезжим в сельской местности предстоит

привыкнуть к комарам размером с кулак пионера и 100%-й влажности, а еще им

жилищные кредиты потребуются, а кто расплачиваться будет, если человек кредит

получит и исчезнет - Путин? «Так ему через полгода на полати пора…» -сообщала фрондерски

настроенная пресса.

Оторванность ДВ: (с начала 90-х годов

его электроэнергетическая система, из-за изношенности соединителей сетей и

межрегиональных энергетических объектов, изолирована от общероссийской)-

приводит к возникновению у местных жителей так называемого «островного

синдрома». К тому же отсутствует трубопроводная система, объединяющая регион с

другими регионами РФ: дискуссия о прокладке нефтепровода Восточная Сибирь -

Тихий океан (Ангарск – Находка) идет много лет и безрезультатно. До смешного

доходит: ДВ импортирует из соседних стран нефтепродукты, произведенные из переработанного

российского сырья.

Сам ДВ при этом ориентирован на сырьевой

экспорт - до 75% добытых биоресурсов и до 60% леса отправляются на переработку

в соседние страны.

Авиа- и железнодорожные тарифы между ДВ

и другими регионами России почти в два раза выше, чем в среднем по России.

Да что там по России. Авиабилет Москва – Сиэтл - Москва

дешевле (всего 32, 5 тысячи рублей), чем билет от Москвы до Владивостока и

обратно.

Не удивительно, что среди сибирской и

дальневосточной молодёжи потихоньку растёт увлечение идеями отделения Сибири от

России, создания «Вольной Сибири», «Новой Дальневосточной республики» и т.д.:

чем дальше за Урал, тем меньше молодых людей, посетивших Москву, и всё больше

тех, кто не раз бывали в Китае, Корее, Японии.

Сказать, что российское правительство

всего этого не замечает, было бы преувеличением: на одном из недавних заседаний

Совета Безопасности для преодоления «островного синдрома» планируется создать в

Приморье три особые экономические зоны: портовую, игровую и туристическо – рекреационную.

В результате «стройки века» возникнет агломерация Владивосток-Артем-Уссурийск

(«Большой Владивосток»): путь из Владивостока до Уссурийска на скоростном

поезде займет не более часа. А пока поселки на острове Русский продолжают

пустеть на глазах: частыми гостями во дворах стали лисы, хорьки и змеи. Правда,

после обнародования планов строительства к форуму АТЭС на острове и моста до

него, на Русском сильно подорожала земля.

После 30 июня 2009 года в стране вместо

повсеместных игровых залов останутся 4 игровые зоны: одна из них – в Приморье.

Приморский край в качестве такой зоны выбрал мыс Черепахи в районе Муравьиной

бухты: в 80 км

от Владивостока и в 40 от международного аэропорта: довольно далеко от

планируемого Океанариума на острове Русский.

Предполагается, что площадь игровой зоны

займет от 25 до 45 тысяч кв.м., представлять она из себя будет

многофункциональный развлекательный комплекс: отели на 5-7 тысяч номеров,

600-1000 игровых столов и 3-5 тысяч игровых автоматов. Объем предполагаемых

инвестиций - 1 млрд. долларов США.

Однако владельцы московских казино

сформировали мощное лобби за отмену игровых зон или изменение их списка: ходят

слухи, что зоны могут отменить сразу после президентских выборов: инвесторы

требуют гарантий, а дать их никто не может.

Похоже, впрочем, что правительство

России инвесторы волнуют мало: в рамках готовящейся федеральной целевой

программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья до

2013 года» общий объем инвестиций (в основном на развитие инфраструктуры) из

государственного бюджета может составить до 1 трлн. рублей.

Часам к трем ночи барышни в мини-юбках перестали

галдеть и покинули площадь перед гостиницей «Владивосток» (одной из 33 в

городе).

-Сплошной позитив, -решил я и с удовольствием спихнул

газету под кровать.