Особенно отчётливо среди них выделяется Чаякит, стоящий особняком и взметнувшийся ввысь более чем на 1000 метров, с крутыми неприступными склонами и огромной плоской вершиной, на которой могут уместиться три таких города как Норильск. Можно лишь догадываться какой красивый вид должен открываться с его вершины. Но со стороны озера на него без альпинистского снаряжения не взобраться. Да и не было у нас запланировано время на восхождение. Тем не менее, на просторах интернета нашлось фото неизвестного автора снятое с вертолёта, показывающее всю эту удивительную красоту плато Путорана и озера Кутарамакан с горой Чаякит на переднем плане. Здесь хорошо видно, что плато имеет плоскую поверхность, а долины озёр и рек это нечто иное как трещины на поверхности земли.

Достигнув устья речки Богадиль, решили пообедать и заодно порыбачить, в надежде поймать гольца. Потому как здесь на струе всегда должна быть рыба. Несколько забросов оказались пустыми, пока вдруг я не увидел водоворот от крупной рыбы возле берега. Приглядевшись, увидел в воде солидных размеров щуку. Так вот оказывается, кого я выманил из глубины! Со следующего заброса она тут же взяла. Недолгая борьба и вот она уже на берегу. Зубастая хищница оказалась более 6 килограммов весом.

Удивительны и разнообразны ландшафты озера Кутарамакан. На всём протяжении юго-восточного берега, плато обрывается к озеру отвесными уступами. Северо-западный же берег наоборот, представлен пологими вершинами имеющими плавные очертания.

Озеро Кутарамакан. Горы восточного берега

Озеро Кутарамакан. Вид на западный берег

При протяжённости 60 километров и ширине менее двух, озеро представляет собой разлом в земной коре, вытянувшийся с северо-востока на юго-запад. Плывя по нему можно без конца любоваться обрамляющими её столовыми горами. Берега здесь весьма разнообразные и не всегда можно найти место для стоянки.

С каждого места открываются новые ракурсы, уже знакомых казалось бы вершин. Высокие и неприступные, они буквально завораживают. Взгляд замирает и не может оторваться от этого зрелища. Впрочем, смотрите сами. Вот несколько фотоснимков восточного берега.

В этот день была цель, максимально приблизится к истоку реки Кутарамакан, чтобы на следующий день пройти её и выйти в Хантайское озеро. Исток реки загораживает с севера намытая стекающим с плато ручьем обширная дельта. Зная, что в таких местах всегда можно найти ровную площадку для стоянки мы прогребли мимо реально красивых и удобных мест, надеясь встать там.

Озеро Кутарамакан. Взгляд на север

Какое же было наше разочарование, когда увидели впереди заболоченный берег в обрамлении глухой стены ивняка, за которым начинался лес. И насколько далеко всё это продолжается, не было известно. Изрядно уставшие, мы совсем не горели желание идти до последнего. Надо было решать вопрос с ночлегом.

Столовые горы северо-западного берега в южной оконечности озера

Неожиданно, поравнявшись с двумя маленькими островками, заметили напротив них красивую лиственничную рощу, растущую на белом ягеле. Причалив туда, вместо ожидаемого бора беломошника обнаружили лишь узкую каменистую гряду протянувшуюся вдоль берега. За которой простиралась заросшая багульником низина. Но выбора уже не было. Отыскали более-менее ровное место и поставили палатку прямо на мягком мху среди багульника. Место конечно никакое, ощущение замкнутого пространств. Но если подняться на прибрежную гряду, открывается красивый вид на озеро в обрамлении столовых гор.

Река Кутарамакан

На следующий день продолжили путь к реке Кутарамакан, огибая заболоченные берега полуострова образованного намытой ручьём дельтой. В итоге опять поленившись посмотреть на карту, зашли в залив, приняв его за исток реки. Он был настолько реалистично похож на реку, что ошибку заметили лишь, когда до конца залива оставалось около 100 метров. В итоге намотали лишний километр.

Едва вошли в реку, как течение тут же подхватило и понесло лодку. Сразу у истока мощный перекат. Ширина русла около 200 метров. Вслед за ним широкий разлив похожий на небольшое озеро, протяжённостью около двух километров с полным отсутствием течения, после которого ещё три километра следует плёс, в конце которого русло сужается и начинаются пороги, протянувшиеся на 4 километра. Падение реки здесь около 3,5 метра на километр.

Соответственно отсюда и сложность порогов. Поверхность воды словно кипит, вся в белых бурунах. Берега представляют собой сплошное нагромождение обломков скал, фактически курумник, по которому тяжело и небезопасно ходить. Поэтому пройти пороги быстро не получалось. Проходили с осмотром в несколько этапов, потратив на это около двух часов. Ходьба туда-обратно по этим камням отнимала достаточно много времени. Несмотря на то, что в пороге нет бочек, высота стоячих валов на средине реки местами достигает более метра. Поэтому лезть туда не было никакого желания.

В результате осмотра удалось найти проход под левым берегом и вполне удачно пройти. Татьяна шла берегом и снимала. По любому здесь других вариантов не было. Проводка на бечеве здесь унылое занятие, без какой либо гарантии на успех. Вдоль берега в воде всё усеяно обломками скал, которые будут цеплять лодку, препятствуя движению в любом направлении, хоть вверх хоть вниз. Переносить же груз на себе по таким курумам, которые дальше от берега переходят в заросли кустов, утомительное и небезопасное занятие. В лесу же сплошные заросли карликовой берёзы и багульника. Пытался представить, как бы выглядело, если бы мы поднимались тут вверх, и не смог найти разумных вариантов.

Река Кутарамакан около устья Амнундакты

Общее падение реки Кутарамакан при её протяженности 24 километра составляет 45 метров. Как оказалось, от начала порогов, дальше до самого Хантайского озера нет спокойной воды. Река несётся стремительно, не останавливаясь ни на секунду.

Ближе к устью Амнундакты курумник вдоль реки сменился полями обкатанных булыжников весьма неприятных размеров.

Пока ожидал Татьяну успел расчехлить спиннинг и вытащить одного за другим несколько штук хариусов, пополнив таким образом наш рацион.

Пороги заканчиваются на впадении Амнундакты, но скорость течения не уменьшается. Река разбиваясь на протоки, мчит здесь образуя большое количество островов. Мы никак не ожидали здесь такого слалома. Берега только успевали мелькать. Мощные струи с высокими до метра стоячими валами обдавали брызгами, захлестываясь через борт, наполняя лодку водой. Солнце уже опустилось к горизонту и скрылось за вершинами гор. От воды тянуло холодом. Пора было становится на ночлег. Но как не пытались мы найти удобное место, всматриваясь в берега, они везде представляли собой печальное зрелище - завалы из вывороченных с корнями деревьев, либо высокая бровка не позволяющая влезть на берег. И всё это на быстром течении. Река продолжала стремительно нести нас вперёд, исключая какую либо возможность зачалиться. Да и не было в этом необходимости. Даже с воды при взгляде на берег было понятно, что ничего там хорошего не ждёт и до озера мест для стоянок уже явно не будет, надо плыть до базы Володи Протасова, расположенной в устье реки на берегу Хантайского озера. Володя, работая лесником, долгое время жил здесь отшельником. Почему жил? Потому что год назад он умер, и теперь база без хозяина. О Володе я узнал несколько лет назад из путевых записок путешественника Сергея Карпухина. Разумеется, мне очень хотелось познакомиться и воочию пообщаться с этим удивительно гостеприимным и интересным человеком. Но вот не судьба - не успел. О том, что он умер, я узнал ещё на Кутарамакане от Олега Беглецова, что явилось для меня неожиданностью, потому как ещё на стадии подготовки к путешествию я думал об этой встрече. И тут вдруг такое...

Наконец река успокоилась, собравшись в единое русло и разлившись широким мелководным плёсом. Всё это мелководье было усеяно принесенными сюда рекой вывороченными с корнями свежими лиственницами, на которых ещё не успела пожелтеть хвоя. Можно было лишь догадываться, какую мощь имеет река в период весеннего половодья, если так успешно выкорчёвывает лес по берегам.

Перед впадением в озеро русло стало глубоким и течение совсем прекратилось. Впереди открылись просторы Хантайского озера, и слева на мысе мы увидели строения базы.

Глубоким плёсом шириной 150 метров река впадает в озеро. База расположена в аккурат на стыке реки и озера. Место изумительной красоты, просто сказочное. Неудивительно, что это место было выбрано для проживания. Тем нее менее пустые заброшенные строения навевают грусть. Жилой дом, судя по всему, эксплуатируется кем-то из жителей одноименного посёлка на этом озере. Об этом говорит висящий на двери замок. Но нам дом и не нужен.

Оказавшись на таком прекрасном месте, сразу же решили на следующий день никуда не идти и устроить здесь днёвку. И как оказалось не зря. Более уютного места трудно отыскать. Кристально чистые воды озера омывают здесь ровный берег, устланный мелкой галькой. Вода так и манит искупаться. А ведь уже 15 августа.

С северо-запада к поляне почти вплотную подступает отвесными скальными уступами горный массив со странным названием Богарыче.

Палатку поставили на уютной полянке рядом с баней. Трава там оказалась настолько мягкая, что по ней можно было ходить босиком. Вокруг, повсюду кусты красной смородины, ветви которой клонятся к земле от обилия красных сочных ягод. Похоже, хозяин специально выращивал их.

Помимо жилого дома различные хозяйственные постройки. Самая значимая – гараж для снегоходов, смотрится со стороны как изба с добротным срубом. Но внутри унылое зрелище - погром. Чуть поодаль находится баня (за которой виднеется наша палатка). Есть тут так же коптильня, и даже теплица. Баня внутри не очень – закопченные стены, наполовину земляной пол. Парилка отгорожена холщовой занавеской. Поэтому желание помыться в ней не возникло. Тем более на это так и не нашлось времени. Татьяна устроила большую стирку, я клеил лодку и оставшееся время жарил щуку. Сковородка была очень маленькой, и это занятие затянулось до самого позднего вечера. Из хариусов сделал пресервы, выбрав пару наиболее подходящих стеклянных банок с крышками, предварительно прокипятив их. Вообще, стеклотары здесь оказалось невообразимо огромное количество, самых разных видов и размеров. Но больше всего поразило количеств бутылок от спиртного. Приблизительно, около трёх сотен бутылок были сложены поленницей за домом. От стандартной водки до самых экзотических напитков. Глядя на это «богатство» напрашивалась догадка, что могло сгубить хозяина. Видимо частые гости навещавшие его были весьма щедры и никогда без увеселительных напитков не являлись. Володя Протасов видимо человеком был очень душевным, и не мог отказать на просьбы посидеть за компанию. И вот печальный итог. Но это всего лишь мои предположения, не более того. Как было на самом деле, я не берусь утверждать.

День был просто блаженство. Очень тепло, и в то же время не жарко – максимально комфортная температура и полное отсутствие кровососов. Прямо у наших ног раскинулось озеро, обрамлённое с обеих сторон живописными горами. Видно их ступенчатую многослойную структуру. Во многих местах они вплотную подступают к берегу и обрываются прямо в воду. Красота Хантайского превзошла все ожидания.

Хантайское озеро. Взгляд от реки Кутарамакан на запад

Хантайское озеро, самое большое на плато Путорана. Оно вытянулось на 113 километров при максимальной ширине 17 километров. Размеры его настолько огромны, что при взгляде на запад не видно другого берега. Вода теряется за горизонтом, сливаясь небом.

Вечером неожиданно пожаловали гости – двое жителей из того самого посёлка, расположенного в западной оконечности озера. Оказывается изба сейчас в их введении. Забрав оттуда сети, они поехали рыбачить, оставив её для нас открытой. Предложив нам ночевать в доме. Мы конечно там ночевать не стали. Потому как никакой лесной домик не сравнится с внутренним уютом нашей палатки. Но утром следующего дня всё-таки сходил туда, посмотреть как жил Володя, чем он дышал.

Как и говорил Карпухин, тут действительно оказалась целая библиотека самых разнообразных, и даже редких книг, на всеобъемлющие вопросы философии, истории, науки, естествознания. Вот некоторые из них, которые я наугад вынул с полки.

Да что там говорить, редкое богатство. Далеко не каждая библиотека может похвастать такими. Теперь всё это лежит невостребованное. Ну да ладно бы если так. А то ведь местное население, кроме как пустить их на растопку или туалет… другого применения этим умным книгам вряд ли найдёт. Помимо книг, на другой полке радиостанция «Ангара», которой так же суждено превратится в музейный экспонат, и куча всякой документации по лесничеству. Тут же рядом на стене карта лесничества, и кварцевые настенные часы, неутомимо отсчитывающие время.

Впереди нас ожидал наиболее сложный и протяжённый 80 километровый переход по непредсказуемому Хантайскому озеру. Покидая это место, предоставившее нам отдых и уют, решили сократить расстояние, срезать вдающийся здесь в сушу массивный залив и взяли курс на виднеющуюся отсюда в четырёх километрах на северном берегу базу отдыха Газпрома.

Погода как никогда сопутствовала пересечению озера. Солнце и слабый ветерок. Но когда отошли далеко от берега - то, что казалось небольшой рябью, превратилось в приличную волну. По своим размерам эта боковая волна не представляла никакой опасности, но борьба с ней для удержания лодки на курсе отнимало немало энергии. Поэтому эти четыре километра показались нам вечностью.

База расположена в красивом месте, у подножия круто обрывающегося вниз плато. Это так называемые горы Кутарамакан. Сразу бросается в глаза, что построена она с размахом. Здесь, как и на предыдущей базе, которую мы видели на озере Накомякен, есть все атрибуты городского комфорта. Электричество, спутниковое телевидение, и явно даже интернет. Домики для отдыха, столовая, баня, хозяйственные постройки, и конечно же вертолётная площадка. Мы как раз застали отдыхающих, прилетевших вчерашним вертолётом. Разговаривали с ними около получаса. Они расспросили нас о маршруте, кто мы, откуда идём. С интересом слушали меня и рассматривали карты - и никто не предложил даже чаю, не спросил, нуждаемся ли мы в помощи, нужны ли продукты? Странные люди, одним словом. Во всех других случаях, при встрече с туристами, инспекторами заповедника или просто с местными, и даже на коммерческих рыболовных базах - первым делом сразу предлагали ночлег и продукты, даже если мы об этом не просили.

Снимать базу не стали, дабы не смущать народ и не вызывать лишних вопросов. Но пока я общался. Татьяна всё же достала камеру и сделала пару кадров – сняла берег около базы и гору Богарыче, вклинившуюся в озеро гигантским каменным сфинксом. Там у её подножия расположена база Протасова, откуда мы только что пришли. Действительно, подтверждается истина «Большое, видится на расстоянии».

Горы Богарыче

Отчалив, продолжили дальнейший путь, как и планировали вдоль берега. Вода настолько прозрачна, что на глубине нескольких метров видно дно. Повсюду расставлены сети. Похоже на этой базе в почёте не спортивный лов, а заготовка.

Горы Кутарамакан

Поросшие светлой лиственничной тайгой берега так и манят встать на стоянку, но нам нельзя расслабляться – надо ловить момент пока озеро спокойно, чтобы успеть пересечь его, прежде чем испортится погода. Потому как шторм здесь суровое явление – волна достигает двух метров.

Зато как оно прекрасно в солнечную погоду! Впереди горы Кутарамакан, вздымаются над озером крутыми уступами, а позади «Сфинкс», выглядывает своей громадой из-за мыса.

Есть и такие берега

Красоту озера трудно выразить словами. Берега его самые разнообразные. От уютных галечных пляжей, до шестигранных базальтовых колон отвесно обрывающихся в воду. От низких равнин на западе, до гористых на востоке.

На озере тишь и гладь

Запомнилось огромное количество красивейших, удобных для стоянок мест почти на всём его протяжении, особенно в равнинной его части, чего мы никак не ожидали. Вместо предполагаемой тундры и болот там оказался до удивления чистый и светлый лиственничный лес по берегам, напоминающий больше ухоженный парк, чем тайгу, где можно в любом месте поставить палатку и ходить босиком. В общем, несмотря на огромные размеры, Хантайское озеро оказалось самым уютным озером на нашем маршруте. Увиденное, превзошло все ожидания.

Такой вот лес преобладает по берегам Хантайского озера

Как уже говорилось - благодаря идеальной, солнечной и безветренной погоде Хантайское озеро было пройдено за 4 дня. Надо признать, это было небывалое везение - поймать такую погоду, на водоёме которое в августе редко бывает спокойным и периодически по нескольку дней штормит. В первый день в соответствии с графиком, пройдя 20 километров, встали в устье речки со странным названием Хантай-Чопка. Место оказалось идеальным для рыбалки. Но с первым же забросом я потерпел неудачу, лишившись самой уловистой блесны. Поначалу было ощущение, словно блесна зацепилась за лежащую на дне корягу. Но по тому, как объект стал тяжело подтягиваться к берегу, стало понятно – на крючке сидит что-то крупное. Когда уже оставалось несколько метров до берега, огромная рыбина, показавшись наполовину из воды, резко устремился обратно в озеро, с большой скоростью разматывая леску на фрикционе. При этом и не думая останавливаться. Хоть это было всего секунду, по очертаниям удалось разглядеть, что это голец. Судя по размерам где-то около7-8 килограмм. Опасаясь, что сейчас смотает всю леску с катушки, я стал лихорадочно затягивать фрикцион. Это не помогло – леска порвалась как нитка. Причём прямо на средине. Добыча ушла, утащив с собой блесну с несколькими десятками метров лески. По тому, с какой лёгкостью разматывалась леска, можно было догадываться о силе этой рыбины. Разочарованию моему не было конца. Целый час я блеснил в этом месте. В надежде, что другой экземпляр попадётся на крючок. Всё бесполезно. Возможно, он тут был в одном экземпляре. Либо, сорвавшись, распугал всю стаю.

Неудачу удалось частично скомпенсировать, поймав утром на этом месте небольшого гольца. Было несколько поклёвок, но все они срывались. Но одна штука тоже неплохо. По крайней мере, ухой из красной рыбы на обед мы были обеспечены.

Позавтракав, собрались и продолжили путь вдоль северного берега. Но тут стоит отметить одну особенность. В центральной части Хантайского озера с севера в него вклинивается массивный полуостров Дылима с весьма сложной береговой линией, почти наполовину перекрывающий озеро, и соединенный с берегом всего лишь узкой перемычкой. Ещё на стадии разработки маршрута рассматривалось два варианта обхода этого препятствия. Обогнуть полуостров с юга, по центральным плёсам озера, или всё же можно пройти напрямую, прижимаясь к северному берегу по заливу Гуткор, перетащившись через эту перемычку. Изучение космоснимков показало – обход с юга увеличивает путь на 5 километров и не совсем комфортен, и к тому же опасен, потому как южный берег полуострова сплошные прибойные скалы и камни. В случае внезапной непогоды там просто негде будет спрятаться. Соответственно, вариант пройти проливом, между островом и материковым берегом напрашивался сам собой. Тем более на космоснимках, в отличие от топокарт, был виден пролив. Непонятно, почему на топокартах его не было, и остров был обозначен полуостровом. Поэтому как идти, вопрос уже не стоял. Смело взяв курс в залив, отделяющий этот остров от берега, мы не ошиблись. Проход угадывался ещё издалека по отсутствию деревьев в месте перешейка, за которым проглядывался простор обширного открытого пространства залива Гуткор. К нашей радости ничего перетаскивать по суше не пришлось. Пролив оказался на месте в соответствии со спутниковым снимком, представляя собой короткую и мелководную извилистую протоку, заросшую водной растительностью и торчащими повсюду камнями, имел протяжённость около 300 метров. Тем не менее, несмотря на малую глубину, удалось пройти не вылезая из лодки. Было понятно, что будь воды на 30 сантиметров меньше, пришлось бы таскать всё посуху. Видимо по причине пересыхания протоки, остров Дылима обозначен на картах как полуостров.

Впадающая в залив река Ящиктал, образовала здесь массивную дельту. Нам пришлось более трёх километров пробиваться сквозь скопление песчаных мелей и мелких островов - результатом работы реки перекрывшей своими наносами почти весь залив.

Выбравшись из этого лабиринта, направились в пролив между берегом и островом Иктого, где на карте обозначены амбары и рыбацкие избы. Этот пролив шириной около 150 метро, оказался полностью пересохшим. Да так, что остров фактически соединился с материком. Вот те на, этого мы никак не ожидали. Обойти остров, означало делать петлю лишние два километра. В то же время, от воды на той стороне нас отделяли всего 50 метров. Было понятно, что разумней перетащится здесь, потратив несколько минут.

В двухстах метрах на поляне были видны строения рыбацкой базы. Людей и лодок не видно, лишь вокруг бегали и лаяли собаки. Видимо у местных жителей в традициях оставлять их тут одних для охраны собственности от диких зверей и незваных гостей. Поэтому от первоначального плана ночевать на этом острове пришлось отказаться, и идти дальше к виднеющемся впереди мысу, пересекая трёхкилометровое водное пространство, обходя полосу массивной заболоченной дельты реки Ирбэ. Пройденное в тот день расстояние составило 23 километра.

Весь следующий день было без изменений, по-летнему тепло и на озере полный штиль. После полуострова Дылима горы отдаляются, и здесь уже лесной ландшафт. Периодически встречающиеся избы местных охотников и рыболовов являются косвенным признаком близости посёлка.

Продолжая путь вдоль северного берега озера, встали на ночлег, не дойдя до истока реки Хантайки всего 14 километров Как уже говорилось, берега здесь на всём протяжении весьма уютные, с обилием мест для стоянок. Поэтому найти удобное место не составило труда. Практически в любом месте, выйдя на берег можно найти красивую ровную полянку.

Этот вечер подарил нам удивительной красоты закат. Небо полыхало, словно было охвачено огнём.

Утром всё оказалось окутано плотным туманом. Пока собирались, он так и не рассеялся, а наоборот – стал ещё плотней. Плыть в тумане вдоль берега не теряя из виду растущий на берегу лес, используя его как ориентир, не представляет сложностей. Но впереди на нашем пути, лежал отгороженный песчаной косой залив, представляющий собой протянувшуюся на три километра обширную мелководную лагуну в устье ручья Буркан,. И по закону подлости туману надо было случится именно в тот день, когда нам предстояло пересекать это место. Лес на берегу стал отдаляться и быстро растворился в тумане. Ввиду высокого уровня воды, песчаная коса вдоль которой мы двигались, вскоре так же скрылась под водой. Нас окружила белая пелена. Включили навигатор, и с удивлением обнаружили, что плывём над сушей. Работать вёслами и одновременно смотреть на навигатор не получалось. В итоге то и дело сбивались с курса. Накрутили там зигзагов, сами не знаем какое количество. И даже когда шли правильно, не покидало ощущение, что уплываем в озеро. Этого мы больше всего боялись, так как при ширине озера 10 километров это действительно было чревато.

Берег вынырнул из тумана неожиданно. Кроны высоких лиственниц возникли совсем рядом, приблизительно в 50 метрах. Было ощущение, что они почти над головой. Это до такой степени туман искажает масштабы объектов. Мне даже в голову не пришло, что находимся так близко от берега. Вконец уставшие физически и морально от такого блуждания в тумане, высадились на берег и решили перекусить. Благо у нас ещё оставалась жареная щука. Пока занимались трапезой, увидели, как сквозь пелену начинает пробиваться солнечный свет. Вскоре туман начал подниматься вверх и растворился в течение получаса. Словно его и не было. Перед нами открылись бескрайние просторы озера.

Отсюда до дальней его северо-западной оконечности, откуда вытекает река Хантайки, оставалось шесть километров. Налегая на весла, в течение часа преодолели этот остаток пути и встали на обеденный перерыв у её истока, завершив ещё один, ключевой этап путешествия.

Река Хантайка

Хантайка вытекает из озера мощным полноводным руслом, шириной около 400 метров и вполне судоходна. В этом мы убедились ещё на подходе к ней, увидев поднимающийся по ней теплоход с баржой, идущий в посёлок. Подавляющую часть грузов здесь завозят с Енисея через Снежногорск по воде.

Отсюда открывается вид на бескрайние просторы Хантайского озера. Вот как описывает это первый исследователь Таймыра, геолог Урванцев, открывший Норильское медно-никелевое месторождение, в книге «Таймыр – край мой северный», который впервые открыл и изучил это озеро, поднявшись к нему с Енисея, через пороги по реке Хантайке.

Оно открылось перед нами внезапно во всей своей необъятности и величественной красоте. Да, это достойный исток Хантайки. Замыкаясь в амфитеатре гор, озеро уходило в глубь гигантской горной долины, теряясь где-то вдали. День был солнечный, и темная синева горных склонов удивительно подчеркивала изумрудно-зеленый цвет озера. У истока реки Хантайки, где мы остановились, гор еще не было. Они подходили к берегам километрах в 10 — 15 от нас. А здесь низменный, галечный берег, вдали видна болотистая, кочковатая тундра. Ширина озера приблизительно километров 20, дальше к горам оно, видимо, несколько сужалось, длина его, вероятно, что-нибудь около 100 километров.

С постройкой ГЭС, все эти пороги оказались затоплены Хантайским водохранилищем, разлившимся более чем на 160 километров.

У истока Хантайки

Река, довольно шустро вытекая из озера, шумным перекатом, через километр вновь разлилась плёсом до километра в ширину. Течение почти прекратилось и пришлось вновь налегать на вёсла, чтобы хоть как-то двигаться вперёд. По левому краю растянулась группа островов, закрывающих вход в озеро Деличи. Береговая линия тут довольно сложная, напоминает лабиринт. Прошли мимо двух островов разделяющих русло на три части, и взору открылся ещё более обширный плёс, до двух километров шириной. Сразу же взяли курс на виднеющийся впереди высокий остров, покрытый густым лесом. Судя по карте, это остров Толгабур, и за ним должно было быть продолжение реки, что в действительности так и оказалось. Увидев на острове избу, решили выйти на берег, глянуть ради любопытства, и заодно размять ноги. Учитывая, что солнце уже клонилось к горизонту, пора было думать о ночлеге. Да и устали уже изрядно. Судя по запущенному состоянию, у этой избы нет постоянного хозяина, но пока она ещё пригодно для ночлега. Но мы в избах не ночуем, а для палатки рядом с ней места не оказалось - кругом кочки и багульник. Поэтому продолжили путь дальше. Сразу же за островом сужение русла до 200 метров и мощный перекат протяжённостью более 500 метров. Он стремительно вынес нас в небольшое озеровидное расширение, видимо начало Малого Хантайского озера. Естественно, пересекать мы его сейчас не собирались и стали смотреть по берегам, высматривая место для стоянки. Сразу же бросилась в глаза лиственничная роща по правую сторону, на ровной береговой террасе, с плавно спускающимся к воде ровным песчаным берегом. Даже с воды было понятно – лучшего места трудно даже представить. Оно оказалось настолько уютным и идеальным, что было решено назавтра никуда не идти, устроить здесь день отдыха.

Вообще конечно неожиданностью было увидеть на реке Хантайке такие берега. Видя на карте местность испещрённую тысячами озёр, мы представляли тут заболоченную холмистую лесотундру.

Наслаждаясь идеальным тёплым днём, нагрели воды и устроили помывку. И вместе с ней большую стирку. Напротив, на другом берегу виднелись острова, с зелёной каёмкой травы у берега. Что-то мне подсказывало, там должна быть рыба. Предчувствие меня не обмануло – щуки гонялись за блесной как сумасшедшие. Огромные окуни старались не отставать от них, периодически перехватывая эстафету, стабильно садились на крючок. Было видно, что рыба здесь дикая, голодная и непуганая. И это в таком оживлённом месте, где по несколько раз в день проходят моторные лодки. А то и вообще теплоходы.

Поймав пять щук и четырёх окуней, остальных стал отпускать, продолжая рыбалку, в надежде поймать что-либо покрупней. Н трофейных экземпляров не было, все щуки небольшого размера, от двух до трёх килограмм. В итоге такая рыбалка мне быстро надоела. Остаток дня посвятил жарке рыбы.

Следующим днём продолжили путь и через километр вошли в Малое Хантайское озеро. И опять нам повезло с погодой. На озере почти не было волны. Но тем не менее пересечение девяти километров открытого водного пространства показались нам утомительными. Мы привыкли отдыхать через каждые 45 минут, выходя на берег. Тут же пришлось грести почти два часа, не имея такой возможности. Береговая линия озера сильно изрезана, поэтому идти вдоль берега повторяя все его изгибы, было нерационально. При относительно малых размерах по сравнению с Хантайским, в реальности оно довольно большое. Это ощущается, когда находишься на нём. Площадь водной поверхности озера 58 квадратных километров. Будь здесь ветер, мы вряд ли смогли бы его пройти.

Вытекая из озера, Хантайка через полтора километра вновь широко разливается, плавно поворачивая на север. Этот, протянувшийся на 4 километра разлив заканчивается узкой стремниной с быстрым течением, которая через три километра выносит ещё в один разлив с обилием островов, протянувшийся на 3 километра. Из дальнего конца этого разлива мощной шиверой начинается финальный участок реки до Хантайского водохранилища. Прямо напротив, на левом берегу здесь находится метеостанция. Несмотря на ширину русла более 100 метров, течение здесь на всём протяжении до самого водохранилища настолько быстрое, что оставшиеся 10 километров реки мы пролетели за полтора часа. Это помогло нам выиграть время, которое было потрачено на пересечение открытых водных пространств. В итоге, в этот день мы побили своеобразный рекорд, достигнув водохранилища, пройдя 32 километра. Потому как до сих пор больше 25 километров в день нам не удавалось делать. В целом, Хантайка выше водохранилища ничего интересного собой не представляет. Река течёт в высоких берегах, пропилив себе проход среди мореных холмов. Пейзажи схожи с рекой Рыбной. Тут появляется уже мёртвый лес по берегам. Видимо выбросы норильского комбината доходят и сюда.

Одной из причин, почему мы планировали в тот день дойти до водохранилища, было наличие рыбацкой базы в месте впадения Хантайки в водохранилище, о существовании которой я узнал из космоснимков ещё на стадии разработки маршрута. И самое главное, Она удачно вписывалось в график движения, оказавшись к концу дневного перехода.

За три километра до водохранилища течение замедлилось. Разлившись вширь и описав полукругом двухкилометровую дугу река, перед тем как влиться в водохранилище устремилась в узкие скальные ворота с отвесными стенами. Право, мы никак не ожидали увидеть здесь такое. Возможно, это был один из многочисленных порогов Хантайки описанный Урванцевым, который сейчас был затоплен. На скале каким-то неизвестным художником нарисована любопытная картинка. Угадывается что-то подобие озера и впадающая в него река, с домиком и чумом берегу у места впадения. Вероятно, это и есть та самая рыбацкая база, расположенная тут рядом за поворотом.

Поразила огромная лиственница, выросшая на голой отвесной скале. За что она там держится корнями, да ещё и противостоит стихиям, было непонятно. При такой массе, да ещё и наклонившись, она давно должна была упасть.

При протяжённости 400 метров, ворота закончились неожиданно, как и начались. Правый берег стал постепенно понижаться и вскоре увидели домики на берегу, и тут же нас облаяли выскочившие на берег собаки. На их лай из ближнего, нового строения, вышел молодой человек, и пригласил нас в гости. Это оказался смотритель базы.

В результате общения открылись интересные факты - мы с ним тёзки, и к тому же ещё и земляки. Вот такая неожиданность! Никогда бы не подумал, что подобная встреча может произойти в таком месте, в этой глуши. Коля (именно так он мне представился) живёт здесь уже целый год. Вдвоём с напарником они сторожат эту базу, в строительстве которого принимали участие. Оказывается, изначально это хозяйство принадлежало рыболовной артели из посёлка Хантайское озеро, но на данный момент бесхозно и давно пришла в упадок. Все дома сгорели, за исключением последнего, стоящего особняком, который тоже непригоден для проживания, хотя стены и крыша ещё хорошие. Но вот полы прогнили и печь развалилась.

Единственный уцелевший дом, сохранившийся от старой базы

Желая возродить рыбный промысел на Хантайском водохранилище, это место присмотрели частные предприниматели. В сентябре прошлого года они высадили сюда вертолётом бригаду строителей, в составе которой оказался и Коля. По окончанию стройки ему предложили здесь остаться сторожем. И вот он уже с прошлого сентября живёт здесь вдвоём с напарником. В ожидании, когда прилетит вертолёт с артелью рыбаков. И заодно вывезет их на большую землю, где им должны выплатить зарплату за целый год. Напарника в данный момент не оказалось – уехал за продуктами в посёлок. Пока мы обустраивались, ставили палатку - Коля пригласил нас на чай с оладьями, которые только что напёк. Выпечка у него получается отменная. Чувствуется, за год проживания вдали от цивилизации, он научился это делать в совершенстве. Пока пили чай, он вдруг разглядел в 500 метрах на противоположном берегу медведя. Подал нам бинокль, чтоб мы могли лучше разглядеть его. Огромный зверь не спеша прогуливался по кромке берега. Было похоже на то, что кормится ягодами. Коля поведал нам, то медведи здесь у него частые гости. Несмотря на ширину устья Хантайки более 500 метров, медведь её спокойно переплывает. Он сам это наблюдал уже не раз. Поэтому без ружья и без собаки тут никак нельзя.

Новое строение базы.

Нынче у новых хозяев этого места, вся база объединена в одном строении, включающем в себя жилые помещения, склад, просторную летнюю веранду и гараж для снегоходов. Это добротное сооружение максимально приспособлено для комфортного проживания в зимний период. В этом мы убедились, ознакомившись с внутренним интерьером и компоновкой строения. Для связи с внешним миром есть спутниковый телефон.

Но видимо одиночество всё же сказывается. От тоски или безделья, из пней и коряг, ребята хохмы ради соорудили комичный образ с лампадой в распростёртых руках, словно приглашающее проплывающих мимо путников зайти на огонёк. Хотя полного одиночества здесь нет. Периодически мотающееся из посёлка в Снежногорск за бензином местное население, иногда заглядывает к ним в гости.

Вообще конечно между Снежногорском и Хантайским озером довольно оживленное движение. Ходят теплоходы с баржами, возят уголь в посёлок и прочие грузы. Всё это хозяйство главы посёлка Хантайское озеро – Туманова.

Судя по всему, рыбы в Хантайском водохранилище действительно с избытком, о чём свидетельствовала поставленная тут же рядом возле берега сеть сплошь набитая рыбой. Напарник, уехав в поселок, оставил его без лодки. Пришлось помочь снять сетку. Потому как она простояла двое суток и рыба в ней начала уже портится. Видовое разнообразие оказалось не богатым – сиг, щука, окунь и язь.

Хантайское водохранилище и река Могокта

Наутро, распрощавшись с Колей, продолжили путь. Впереди ожидала непонятная и пожалуй наиболее интригующая часть маршрута. Нам предстояло подняться по впадающей в северный залив водохранилища, реке Могокте до её истоков и перевалив через водораздел вновь выйти в озеро Кета. Вытекает Могокта из целой системы озёр, с изрезанной береговой линией, которую мы назвали лабиринтом. Кроме топокарт и космоснимков, никакой другой информации о реке Могокте нам найти не удалось. Насколько она проходима и какое там состояние местности оставалось для нас загадкой, и нам это предстояло узнать. Проще говоря, нам выпала участь первопроходцев. Но сначала нужно было до неё ещё добраться. А для этого надо было пересечь 30 километров водного пространства залива Могокта, с непонятно какими берегами. Было лишь понятно одно, там явно будет проблемой пристать к берегу из-за завалов леса. Переживали также за погоду. Последние два дня гремело, собирались тучи. Это утро не явилось исключением. И опять грозу пронесло мимо, без капельки дождя. Пережидая её дожарили пойманных накануне щук и поэтому вышли довольно поздно. Наш путь теперь лежал на север. Поднявшийся к полудню небольшой ветер, словно по заказу вновь оказался южным, попутным. Удивительное совпадение, словно сама погода нас оберегает и помогает идти по маршруту. Сразу же взяли курс прямо на виднеющийся вдали мыс правого берега, до которого отсюда 4 километра. Весь этот путь пришлось идти боковом ветре, борясь с волной. По размерам эта волна не представляла опасности, но ощутимо препятствовала удержания курса.

И лишь только после того как зашли за мыс и нам открылись бескрайние просторы залива Могокта, стало тихо. Ветер конечно не стихал. Просто массивный полуостров, вдающийся в водохранилище с противоположного берега, закрывал это место от ветра. Впереди простиралось обширное водное пространство, над которым вдалеке маячил горный массив, в котором угадывалась гора Дея, находящаяся на берегу озера Кета. Это туда нам предстояло идти. Было понятно, что если ветер подует с севера, мы тут застрянем. Чтобы представить размеры всего водохранилища, достаточно знать, что залив Могокта всего лишь одна двадцатая часть водохранилища.

Берега, как и ожидалось, оказались в завалах. Аналогично как на Курейском водохранилище - не так просто выйти на берег. Но там хоть лес по берегам живой растёт, всё кругом в зелени. А здесь лишь одинокие высохшие стволы мёртвых деревьев. Печальное зрелище.

Продвигаясь на север вдоль восточного берега залива, нам в этот день удалось пройти 18 километров, что явилось неплохим таки результатом, учитывая весьма поздний выход на маршрут. С погодой реально везло. Было солнечно и тепло, попутный лёгкий ветерок подгонял лодку поднимая небольшую волну, которая совсем не доставляла беспокойства.

Единственной проблемой было встать на стоянку. Берега были для этого совсем непригодны, представляли собой болото заросшее осокой, либо кочки с багульником. А то и вообще торфяники. И как я уже сказал – не везде можно было выйти на берег. Завалы вывороченного с корнями леса громоздились повсюду. Уже начинало темнеть, и собирались тучи, обещая дождь, в желанный берег, где можно причалить так и не попадался. Впереди маячила нерадостная перспектива идти по водохранилищу в темноте. И когда уже совсем было потеряли надежду, перед рекой Чопка увидели галечный берег, и о счастье - свободный проход к нему. И это притом, что вокруг громоздились завалы. Ну не чудо ли?

Выглядевшее с воды печальным зрелищем, место неожиданно оказалось весьма удобным для стоянки. Под ногами была ровная сухая почва, идеальный подход к воде и обилие дров для костра. Жалкие остатки стоявшего здесь когда-то леса уже не выглядели так уныло, а придавали даже какой-то своеобразный колорит местности. Поймал себя на мысли, то мне здесь нравится.

Отсюда по карте до конца залива оставалось девять километров. Но при взгляде на север простиралась всё та же бесконечная водная гладь, сливающаяся с небом на горизонте, словно не было конца и края этому заливу.

Едва успел сготовить на костре ужин, как разразился дождь. Успев вовремя укрыться в палатке, поймал себя на мысли, как всё-таки всё вовремя. Дождь так и барабанил всю ночь по палатке и лишь к утру прекратился. Но солнце так и нее появилось. Ветер немного поменял направление и задувал теперь с нашего, восточного берега. Поэтому под нашим берегом было тихо. Всё бы хорошо, но впереди предстояло пересечь далеко вдающийся в сушу залив реки Чопка, шириной более километра. При восточном ветре там следовало ожидать серьёзную волну, причём боковую. Но едва мы отчалили, как ветер вновь поменялся на попутный южный, а затем на юго-западный. Тут то и появились проблемы. Ещё на подходе к заливу Чопка мы увидели впереди загораживающий нам путь торфяник, состоящий из большого скопления островов далеко вклинивающихся в водохранилище со стороны нашего берега. Пришлось всё это обходить. В итоге два километра пришлось идти при боковом ветре, борясь с волной, пока не зашли под защиту острова. Едва зашли за остров, сразу же наступила тишина.

За островом, на последних пяти километрах, водохранилище стало значительно уже. Берега приблизились и стали смыкаться. Появились остатки затопленного леса в виде отдельно стоящих в воде деревьев, и массивы водной растительности, плотным зелёным ковром покрывающие поверхность воды. Всё это говорило о том, что водохранилище заканчивается и устье Могкты где-то рядом.

В самом конце залив Могокта делает крутой поворот направо. Пройдя этот финальный поворот, увидели конец залива, с плотной стеной стоящего на корню мёртвого леса. Где-то там затерялось устье

Могокты, по которой нам предстояло подняться к водоразделу.

Как оказалось, найти его в этом лабиринте даже с навигатором не просто. Только лишь благодаря предварительно сделанному со спутникового снимка треку удалось почти сразу безошибочно найти основное русло в хитросплетении заливов и проток. Фактически лес стоит в воде. Там нет суши. То, что кажется берегом - зелёный ковёр осоки растущий прямо из воды. И проплыть напрямую через эту траву тоже не получится, потому как там полно поваленных деревьев.

В общей сложности последние полтора километра залива обозначенных на карте, это не залив вовсе. Это затопленный лес в котором петляет река не имеющая берегов. Нам пришлось пробираться около двух километров по этому лабиринту прежде чем мы увидели русло в твердых берегах. Правда твёрдым этот берег можно назвать весьма условно. Потому как на него всё равно не выйти из-за сплошной стены ивняка. Большое количество заливов и стариц, которые здесь легко принять за основное русло при полном отсутствии течения, вынуждали постоянно сверятся по навигатору. И всё равно ошибки избежать не удалось. В одном месте влетели в боковой приток и даже успели подняться по нему на 300 метров. Разделение русла на три части реально сбило с толку. Поленившись, лишний раз глянуть на навигатор, повернули туда, откуда шло течение. Остановило нас только бревно, лежащее поперёк русла. Иначе неизвестно, насколько мы ушли бы в том направлении.

Петляя узкой канавой по непролазной чащобе поймы, река закладывает немыслимые зигзаги, иногда выходя одним боком в тундру, обнажая высокий коренной берег. В таких местах можно остановиться пообедать или встать на ночлег. Но их немного. На всём протяжении до озера Деличе нам запомнилось только два таких места.

До озера Деличе Могокта почти не имеет падения. Но тем не менее, даже здесь оказалось интенсивное течение. Река настолько извилиста, что временами нам казалось, словно мы крутимся на месте, нисколько не приближаясь к цели. Плотная стена нависающих с обеих сторон кустов ограничивают обзор. Это хорошо, что у нас был навигатор. Без него здесь невозможно сориентироваться. Продвигаясь вверх среди этой монотонности по петляющей канаве, мы потеряли счёт времени. Она казалась нам бесконечной. Когда достигли небольшого озерца примыкающего к реке слева по ходу, уже были сумерки. Самое время было думать о поиске места для ночлега. Но как назло, берега озера оказались сплошным болотом. А вдоль реки кусты ещё гуще и выше. Река словно уходила в какой-то сумрачный коридор. И что там ожидает дальше, сколько нам ещё плыть - было неизвестно. Неожиданно появившееся за поворотом препятствие – толстое бревно перегородившее русло ввело нас поначалу в растерянность. Перерубить невозможно. Попытка перетащить через него лодку оказалась безуспешной - слишком глубоко, даже под берегом, а бревно лежит высоко. Лодку надо поднимать на полметра, и нет точки опоры - на бревне невозможно удержать равновесие. А по берегам плотная стена ивняка. В общем, тупик. Решение пришло неожиданно – прорубить проход в ивняке рядом с берегом. Минут через 10 проход был готов. Срубленные кусты побросал в реку. Частично разгрузив лодку, протащили её волоком по этому проходу, спустив на воду по другую сторону препятствия. Но через пару поворотов путь преградило ещё одно бревно. Мне уже начало казаться, то настали чёрные дни и сейчас эти завалы дальше пойдут один за другим. К счастью это бревно оказалось тоньше. Присмотрев под берегом, где лежал его тонкий конец, и была небольшая глубина, просто перетащились в этом месте через него. Сели в лодку, и погребли дальше, в ожидании очередного сюрприза. Но бревен на пути больше не встретилось, через 600 метров стена ивняка с правой стороны расступилась, и взору открылся выход на берег с полосой галечника у кромки воды. Надо ли говорить какая это удача? Лучшего завершения дня трудно было даже пожелать.

Кругом мёртвый лес. Сюда уже доходит смертельное дыхание норильского комбината. Место под палатку нашлось сразу, прямо тут же, рядом с берегом. Получилось вполне уютно и комфортно, что явилось для нас неожиданность.

При всей казалось бы неприветливости пейзажа, было в нём что-то особенное притягивающее. Место, исключительно глухое, сакральное. Здесь это ощущалось как никогда и буквально во всём. Мы не обнаружили тут следов деятельности человека. И судя по почерневшим от времени бревнам, через которые мы перетаскивались, было понятно, что здесь по реке никто не ходил. Всё было нетронуто и первозданно, и наводило на мысль, что эти места явно не посещаются. Вполне вероятно, за последние несколько десятков лет мы тут были первыми. Речь конечно идёт о туристах, а не местных охотниках, которым зимой на снегоходах доступны все самые глухие уголки тайги и тундры. Но летом эти места непосещаемы, при причине невозможности передвигаться здесь пешком. Река здесь единственная дорога. Но в какой бы глуши не находились, благодаря комоснимкам загруженным в навигатор, мы всегда с высокой точностью знали своё местоположение на местности. Это придавало нам уверенности и повышало стратегию на маршруте.

Река Могокта

Едва стемнело, опять начался дождь, который небольшими перерывами продолжался всю ночь. Утро оказалось хмурое. Здесь мы впервые увидели признаки надвигающейся осени – пожелтевшую листву на берёзах. Отсюда с высокого берега хорошо видно долину реки, заросшую непролазным ивняком. Делая вираж и соприкоснувшись с высоким коренным берегом, она круто отворачивая вновь уходит в эту чащобу в неприступных берегах, теряясь там за поворотом, пугая неизвестностью и одновременно интригуя.

За исключением редких мест, высадка на берег здесь невозможна, равно как и не подойти к воде с берега. Плотная стена ивняка нависающая над водой не позволяет это сделать.

Собравшись к полудню, отчалили и вновь продолжили путь по этому зелёному коридору, навстречу неизвестности, ожидая очередные сюрпризы в виде завалов. Но к счастью и на удивление, больше на нашем пути не встретилось ни одного бревна. Зато глубина в реке стала заметно уменьшатся и усилилось течение. На дне появился мелкий галечник, и даже одинокие, торчащие из воды камни. Здесь уже стало возможным идти по воде и вести за собой лодку. Через полтора километра река поменяла облик. Кусты закончились и начались луга с высокой травой по берегам. Русло разделилось на несколько узких проток. Пришлось вспомнить проводку. Несмотря на малую ширину, воды в них оказалось достаточно. Лодка прошла здесь довольно легко. Этому способствовало малое количество камней, и почти ровное галечное дно.

Тут же на вершине засохшей лиственницы увидели огромное гнездо орлана. Это единственный случай. Ранее они нам на Путорана нигде не встречались.

Разливы перед озером Деличе

Река так же быстро собралась в одно русло, как и разделилась. Через 500 метров начались обширны разливы, разделённые короткими и бурными каменистыми перекатами, сплошь заросшими калужницей, указывающие на близость озера. Видя, что здесь должно быть перспективное место для рыбалки, расчехлили спиннинг в надежде поймать хариуса. Но при первом же забросе взяла щука средних размеров. Забросил второй раз и вытащил монстра на шесть килограмм. После этого рыбалку продолжать стало бессмысленно. Всё указывало, что кроме щуки здесь явно ничего нет. А пойманного нам хватит на ближайшие 2-3 дня.

Кстати, эти заросли калужницы перекрывающие русло хорошо видны на космоснимке.

На последнем 400 метровом плёсе перед озером, слева по ходу (на правом берегу) увидели старое зимовье, явно брошенное. Смотрелось оно довольно убого - почерневший сруб и настил из жердей вместо крыши. Кто и когда его поставил в этом неприветливом месте и с какой целью, так и осталось загадкой. Подходить не стали. Протащив лодку через 50 метровую полосу зарослей калужницы, вышли в озеро Деличе. Мы надеялись здесь перекусить, строить обед. Но наши ожидания не оправдались. Берега его оказались топкими и абсолютно непригодными для высадки. Пришлось плыть дальше. В целом, ландшафты озера довольно тоскливы. Его окружают торфяники и холмы с мёртвым лесом. Береговая линия очень изрезана и много островов. Поэтому чтобы случайно не сбиться с курса и не заплыть в какой либо залив, пришлось сверяться по навигатору. Далее, отсюда местность меняет свой облик. То бесчисленное скопление озёр кажущееся на карте болотом, в действительности совсем не болото. В реальности это холмистая, сильно пересеченная местность, сформированная ледниковыми насосами в период последнего оледенения. На космоснимке видно как эта гряда дугой охватывает западную окраину озера Кета, образую естественную плотину, поддерживающую уровень озера. Те беспорядочно разбросанные здесь горки достигающие высоты 15-20 метров, уже сами по себе создают серьёзную проблему для пешей ходьбы, так помимо этого к ним добавляется ещё классический набор из зарослей багульника, и поваленных деревьев. В общем, местность тут не для пешей ходьбы. Это мы почувствовали на следующий день и на волоке.

Дальнейший путь к волоку идёт по цепочке озёр нанизанных на эту речку. Оставив позади озеро Деличе, вошли в первую протоку, короткую, всего 50 метров. Протока чистая, и проходима на вёслах. И о удача! Сразу же увидели, что она в сухих каменистых берегах. Это позволило устроить здесь перекус.

После маленького озерца протяжённостью 200 метров, продолжение реки, выводящее через 250 метров в следующее озеро. Здесь уже падение ощутимое. Первые 100 метров шивера, полностью заросшая калужницей. Протащив лодку почти посуху по этой зелени, оставшиеся метры до озера прошли на вёслах и вошли в следующее озеро, тоже небольших размеров. Проплыв по нему 500 метров уткнулись в очередную протоку, наиболее протяжённую. Здесь реально пришлось попотеть. Полкилометра быстрого течения большим количеством скользких камней в русле не позволяли расслабиться ни на минуту. Было ощущение, словно мы взбираемся в гору. Цепочка этих небольших озёр соединенных бурными протоками напоминала лестницу. Берега стали сухие и даже приятные на вид, с большим количеством ровных полянок идеальных для обустройства лагеря, окружённых мелкой порослью берёз - надёжной защитой от ветра. Появились даже высокие песчаные береговые яры. Но пока было, рановато становится на ночлег. Поэтому мы продолжали идти дальше. Преобразившаяся местность вселяла надежду, что выше проблем с поиском места для ночлега тоже не будет. Протока закончилась, и взору открылось очередное озеро. Точней, цепочка мелких озёр соединенных широкими полноводными проливами, вытянувшаяся на 700 метров. Ландшафт ничем не примечателен. Поэтому проскочили его быстро, не задерживаясь и ничего здесь не снимая. Преодолев очередную короткую протоку, оказались в небольшом разливе, выход из которого был закрыт массивными зарослями калужницы высотой более метра. Таких джунглей мы ещё не видели. Благо, это препятствие оказалось коротким, не более двух десятков метров. Поэтому легко проделали в нём проход и вышли на просторы безымянного озера протянувшегося на километр. На нём столкнулись со встречным ветром и разгулявшейся волной. Долго упирались против ветра, выгребая в дальний восточный конец озера, где планировалось место для стоянки. Войдя в продолжение реки, в небольшом разливе поймали ещё одну крупную щуку, и у верхнего конца протоки, перед началом следующего маленького озерца встали на ночлег. Идти сегодня дальше было нецелесообразно. Потому как вечерело, и впереди нас ждал один из наиболее сложных участков пути.

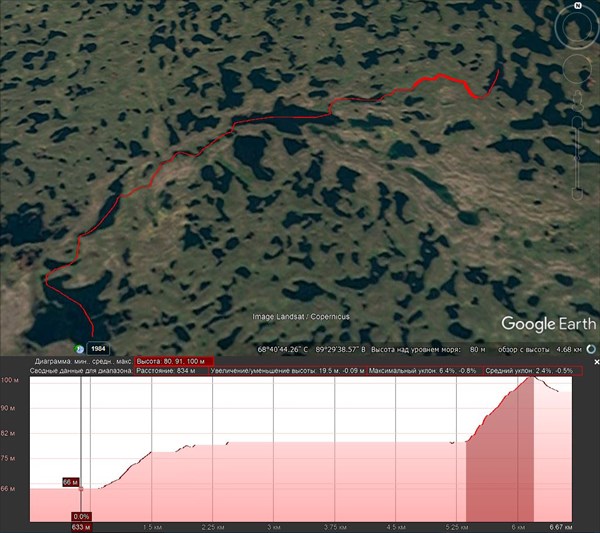

Профиль верхнего течения реки Могокта

До финального озёрного лабиринта, подводящего нас к началу волока на озеро Кета, отсюда оставалось всего полтора километра по реке. Но какие это были километры? Ещё на стадии разработки маршрута используя технологии Гугл-Земля, удалось вычислить, что от истока на протяжении километра река теряет более чем 12 метров высоты. Это очень большое падение. И этот факт подсказывал нам, что на подъём по воде здесь вряд-ли можно рассчитывать. Тем более, здесь это уже не река, а ручей, в котором едва хватает воды для проводки лодки. Всё это не предвещало ничего хорошего.

Река Могокта в верховьях. Дальше не пройти

Предчувствие подтвердилось сразу же, на следующий день. Снявшись со стоянки, нам удалось проплыть всего лишь 400 метров. Проще говоря, пересечь то маленькое озеро, у начала которого мы ночевали. Едва вошли в реку, как стало понятно, что шансов пройти у нас здесь явно нет. Перед нами открылось сплошь усеянное камнями русло, по которому с видимым уклоном, едва прикрывая эти камни, текла вода. Не знаю, что нами двигало, но словно надеясь на чудо, мы с завидным упорством продолжали идти вперёд, подтаскивая лодку короткими рывками, приподнимая нос и корму. Нас хватило на 150 метров. Потратив на это около часа, и вконец обессилев, поняли всю бесполезность этой затеи. К тому же ступать здесь по этим камням было крайне неприятно и опасно. Они были настолько скользкими, что с трудом удавалось находить опору для ног и держать равновесие. Рискованным был каждый шаг.

Разведка показала всю безнадёжность дальнейшего подъёма по реке. Русло далее разбивалась на протоки, в которых почти не было воды, и повсюду торчали только одни огромные камни. Подчас в большом количестве, полностью закрывая проход. Даже возможность провести пустую лодку, тут была под вопросом. И впереди не было никакой обнадёживающей перспективы. А маячившая впереди горка наводила на мысль, что дальше подъём будет ещё круче. Единственным вариантом оставалось обнести всё это пешком.

Ко всему этому добавился ещё дождь, который подмочил нас, пока мы разгружали лодку.

Рассортировали груз для переноски, и пошли в первую ходку. Местность – проклятие. Хуже, трудней даже представить. Кочки и багульник по колено, ноги тонут во мху. И к тому же всё это в гору. Вдоль реки и того хуже - кусты, ямы, и прячущиеся в траве камни, на которых легко подвернуть ногу. Короче говоря - вообще невозможно идти. Поэтому пришлось выбирать путь по вершинам этих холмов на некотором удалении от реки, преодолевая два подъёма и спуска. Повезло ещё, что до самого озера носить не пришлось. Пройдя 600 метров, за поворотом мы увидели спокойную воду. Но нам даже этого хватило с избытком. В итоге, на две ходки и проводку облегчённой лодки мы затратили целый день. Весь дневной переход составил полтора километра. Это был наш антирекорд за всё время путешествия. Дождь нас накрывал два раза. Пока носили груз, и когда мне пришлось возвращаться за лодкой. С трудом, мне удалось её протащить в одиночку, лавируя, ища проходы между торчащих повсюду камней. Иногда приходилось волочить, перетаскивать лодку просто посуху через эти камни, потому как не было проходов. Но самый неожиданный сюрприз оказался за поворотом, где река собирается в одно русло образуя мощный порог. Глубокая струя со стремительным течением в узком русле с нависающим над ним кустами оказались куда более сложным препятствием, чем таскание лодки по камням. В итоге пришёл весь мокрый. Татьяна всё это время терпеливо ждала меня более двух часов возле вещей.

Погрузившись, отплыли. И сразу же уткнулись в очередной протяжённый порог. Река здесь текла одним руслом, но глубина оказалась вполне комфортная, что позволило провести по воде гружённую лодку. Татьяна помогала, толкая лодку сзади. В итоге несколько раз попадала в ямы. После 160 метров этого порога увидели очередной разлив. Судя по всему очень даже рыбное место. Но тогда нам было не до рыбалки. Сейчас жалею, что не сходил туда попробовать порыбачить. Ведь оно было совсем рядом от нашей стоянки. За разливом река повернула резко налево, и протащившись около 70 метров через шиверу, мы увидели исток реки. Вот оно долгожданное озеро. Радости нашей не было предела – мы дошли!!! Мы прошли всю Могокту, до самого истока!

Исток реки Могокты. Далее - озёрный лабиринт

При взгляде назад отсюда от истока хорошо видно как река устремляется вниз, пробивая себе путь среди этих горок, выработав глубокую долину, обнажив своим руслом нагромождения камней.

Появившийся было энтузиазм едва не сподвиг нас плыть дальше. Но здравый рассудок превозобладал. Уже был вечер, и что там может нас ожидать, было неизвестно. Здесь же, словно по заказу нашлось идеально ровное место под палатку. Таким вот образом был подведён итог прошедшего дня.

Место действительно оказалось очень даже уютным и по-своему живописным. Перед ними расстилалось озеро, совсем небольшое. Глядя на него, трудно было поверить, что впереди 7 километров гладкой воды по этому водному лабиринту. Вечер был тёплым и тихим, и даже солнце вышло на закате, предвещая хорошую погоду. Но ожидания не оправдались. Хмурое утро встретило моросью, а потом ветер неожиданно сменился на северный, и стало реально холодно. Естественно, задерживаться мы здесь не собирались. Тем более, впереди был многообещающий и интригующий финальный путь по ровной воде. Движимым жаждой открытий, нам не терпелось скорей пустится в плавание по этому загадочному лабиринту. После тяжёлого подъёма против течения он казался для нас отдыхом.

Как уже было сказано, это целая водная система с сильно изрезанной береговой линией. Объединяет она в себя более 15 озёр самых различных размеров соединенных между собой проливами. Без навигатора здесь можно блуждать очень долго, и не факт, что удастся найти проход в нужную точку. Насколько здесь сложно ориентироваться мы почувствовали сразу. Приходилось идти в этом хитросплетении островов и узких проливов с постоянно включенным навигатором, поглядывая на его экран и корректируя путь. С центрального плёса открылся вид на узкую высокую перемычку, отделяющую его от примыкающего к этому лабиринту большого безымянного озера округлой формы. Удивительно, что у такого значительных размеров озера нет до сих пор названия ни на одной карте. Можно было конечно сделать недолгую остановку и посмотреть его, но как-то из-за погоды не пришла вовремя такая мысль. Наверняка оно должно было быть интересным. По космоснимку видно насколько в нём кристально прозрачная вода.

Таким образом, петляя по узким проливам, наконец-то выбрались на конечный плёс обширного водного пространства под названием озеро Гук. На выходе в это озеро увидели ещё одно подобное строение, аналогичное тому которое видели на озере Деличе – сруб с настилом из жердей вместо крыши стоящий на пригорке. Взяв курс на предварительно забитую в навигаторе точку, причалили к маленькому оазису леса на пустынном тундровом берегу. На всём протяжении берега тут оказалась неприступная стена кустов. Но благодаря твёрдому песчаному дну и глубине не более 30 сантиметров, удалось вполне успешно выгрузиться на берег. Правда, сразу же за стеной кустов оказалась заполненная водой мочажина, в которой ноги тонули по колено. Зато через 3 метра идеально ровная сухая полянка под сенью лиственниц. Получается, сами того не подозревая, мы очень удачно выбрали место высадки. В итоге на 7 километров этого водного пространства было затрачено 2 часа. Тут же развели большой костёр, согрелись и пообедали.

Сразу за этим лесным островком лежит торфяник со скоплениями небольших озёр. Ещё на этапе разработки маршрута у нас появилась идея использовать эти озёра для сокращения пешей части волока. В сумме они дают выигрыш более полукилометра, что не так мало - учитывая, что пешком по торфянику далеко не уйти. Это мы ощутили сразу когда стали перетаскивать груз. Торфяник сухой, но высокие кочки поросшие багульником и мох, проминающийся под ногами, делают ходьбу реально тяжёлой. Особенно с грузом. Благо, таскать было недалеко, всего около 200 метров. Лодку таскали не разбирая. По кустам и мху она скользит хорошо.

Тут следует сделать небольшое отступление. С озера Гук на озеро Кета есть два варианта волока. Первый – более полутора километров пешком на озеро Муксун, и далее из него по протоке в озеро Кета. Второй, который мы выбрали – короткими перетаскиваниями по цепочкам озёр выходит прямо на берег озера Кета. Он длиннее, но пешей ходьбы там меньше. Предполагая, что местность здесь наверняка неудобна для пешей ходьбы, мы выбрали второй вариант, чтобы большую часть пути была по воде, и как оказалось - не ошиблись. Погрузившись в лодку, довольно быстро переплыли озерцо, и перетащились через узкую перемычку шириной всего 50 метров, спустили лодку на воду в следующем таком же озерце. Берега этих озёр представляют собой торфяные обрывы высотой около полутора метров и выше. Поэтому не везде ещё можно выбраться на берег. Природа их происхождения скорей всего термокарст - оттаивание ледяных линз в вечной мерзлоте, в результате которого торф проседает и образуется котлован заполненный водой. Разительно отличается в них вода. Она тёмного цвета, словно чай, и отдаёт неприятным болотным запахом гниющих растений. В то время как вода больших озёр чиста и прозрачна.

За вторым озером оказалось ещё одно, совсем маленьких размеров, почти лужа. Оно сокращало путь на 100 метров. Поэтому решили им воспользоваться. В итоге пересекли торфяник, переместившись на 800 метров. Впереди оставалось 400 метров до большого перевального озера. На удивление, за узкой полосой прибрежных кустов, дальше оказалась исключительно ровная сухая местность с обширными песчаными плешинами и редколесьем, идти по которой одно удовольствие. Едва поднявшись на пригорок, за 300 метров увидели это желанное озеро. Оно лежало в котловине, в высоких берегах. Озеро оказалось с невероятно кристально прозрачной водой, и песчаным дном у берега. Тут же на исключительно ровной полянке поставив палатку, сходили за частью груза. Лодку сдул и принёс в рюкзаке. Хотя, как оказалось, можно было и не сдувать, а протащить волоком.

На следующий день были солнце и ветер. Сходив ещё раз и забрав остатки груза, сняли лагерь и переплыли на другую сторону озера. Это порядка 500 метров. Противоположный берег оказался не очень удобным для высадки. Прямо от воды крутой подъём вверх и стена кустов ольхи вдоль берега. Едва нашлось место для причаливания, откуда пришлось таскать всё через эти кусты в гору. Подъём наверх оказался непростым. Самым сложным здесь, оказалось, вытолкать наверх лодку. Поднялись наверх и сразу увидели озеро Кета, к которому мы шли столько долгих дней. До него оставались последние 500 метров по холмам, с которых оно уже было видно. В это раз мы решили не разбирая протащить лодку на озеро, что в общем то прекрасно получилось. Озеро Кета находится ниже на 10 метров, потому путь шёл вниз под гору. Причём половина его по безлесной, абсолютно идеально ровной местности, за исключением последних 250 метров, где пришлось потаскать по зарослям карликовой берёзы и багульнику. Но благо, лодка хорошо скользит по этим кустам, не касаясь земли.

Когда до кромки воды оставались полсотни метров, путь преградило заросшее осокой и залитое водой болото с кочками. Хуже что либо, трудно было даже представить. А мы так надеялись встать здесь на берегу озера. Похоже, надо было спускать лодку на воду и уплывать, искать место для стоянки. Взгляд упал на мысок с островком леса в 150 метрах по левую сторону, который смотрелся отсюда весьма привлекательно. Но когда по этому болоту стали подтаскивать к воде лодку, неожиданно у самой воды возле кустов ивы обнаружилось идеально ровная сухая полянка. Вот так подарок! Что удивительно – это поистине уютное место даже с 10 метров невозможно разглядеть, и тем более догадаться о его существовании, пока не ступишь сюда ногой. Настолько искусно оно замаскировано в траве, и сливаясь с общим фоном этого мерзкого болота, просто растворяется в нём. Благодаря такому вот подарку судьбы никуда плыть не понадобилось. Но вот дрова для костра пришлось таскать через болото. На берегу почему-то не оказалось классических залежей плавника, как это обычно бывает на здешних озёрах. И даже пейзажи были непривычны для озера. Широкой прибрежной полосой обнажившегося дна, это место больше напоминала берег моря в отлив, чем берег озера. Мы находились в обсыхающем заливе. У берега было настолько мелко, что для того чтобы набрать воды не зачерпнув песок со дна, приходилось уходить в воду на несколько десятков метров от берега. Узкой полосой леса на горизонте просматривалась северо-западная оконечность озера. Туда, к истоку реки Рыбной лежал наш дальнейший путь. Обзор восточной части озера ограничивал большой островом, над которым были видны только вершины гор северо-восточного берега.

За обустройством лагеря и приготовлением ужина быстро стемнело. Всё-таки сентябрь на носу и ночи нынче тёмные. В этот вечер воодушевлённое чувство не покидало нас. Мы вновь на озере Кета. И теперь нам оставалась лишь завершающая часть маршрута – знакомый путь вниз по реке Рыбной до Норильска. Никаких больше волоков и борьбы со встречным течением. Естественно это радовало. Единственным фактором, от которого теперь зависело успешное окончание маршрута оставалось только пересечение озера, которое могло задержать нас в случае встречного ветра или шторма. Но у нас ещё оставался запас резервных дней, Поэтому нас это не очень беспокоило.

Итог – мы разведали новый путь, подтвердив возможность выхода кратчайшим путём с Хантайского водохранилища на озеро Кета. До этого были лишь предположения и полное отсутствие какой либо информации. На всём пути подъёма по реке Могокта мы не обнаружили никаких следов деятельности человека. Не было ничего. Остатков костров, срубленных деревьев, бутылок и консервных банок. Даже самого маленького кусочка бумажки или пластика. В общем, совсем ничего, что могло бы указывать на посещаемость этих мест человеком. Всё было девственно и нетронуто. Исходя из этого, напрашивается вывод, что до нас здесь никто явно не ходил. Выход на озеро Кета с Хантайского водохранилища по реке Могокта по праву можно считать первопрохождением. Возможно, в будущем эта информация кому-то пригодится. Но следует учесть, что этот путь проходим только при достаточном уровне воды. В засушливое лето пешая часть пути увеличится по протяжённости и ощутимо усложнится. Местность, кажущаяся болотом, в действительности совсем не болото. Это скопление моренных холмов и большого количества озёр ледникового происхождения. Передвигаться по багульнику и карликовой берёзке, ступая по пружинящему мху в котором утопают ноги, среди зарослей ольхи и ивы, штурмуя эти горки, здесь очень сложно и стоит немалых усилий. Здесь нет особых красот. Но как быстрый вариант выхода с Хантайского водохранилища на Норильск он вполне актуален.

Озеро Кета Река Рыбная

Ночью, когда мы спали, рядом прошел медведь. Вереница его следов протянулась вдоль берега в 10 метрах от нашей палатки. Татьяна сказала, что ночью ощущала чьё-то присутствие. Уж не знаю, верить ей или нет, но я ничего не слышал. И судя по размерам отпечатков лап, мишка был небольшого размера.

Погода нас по-прежнему продолжала баловать. Несмотря на отсутствие солнца, довольно тепло. И главное, уже давно исчез гнус. Попутный южный ветер, словно сам давал нам намёк – давайте поторапливайтесь, пока я не передумал и не повернул вспять! Надо сказать, этого ветра практически не ощущалось. Наличие его угадывалось лишь по слабой ряби на воде полусотне метрах от берега. Отчалив, двинулись вдоль западного берега, планируя за два часа достичь истока реки Рыбной. Отойдя от берега чуть больше сотни метров, увидели справа строения какой-то базы. Две группы добротных домиков расположились рядом с устьем протоки из озера Муксун. Оказывается, мы находились от неё всего каких-то 700 метров. От нашей стоянки её не было видно – закрывал мыс. Эх, если бы знал, вчера бы сплавал туда, посмотрел.

Пересечение озера отдельная тема. При кажущейся простоте движения вдоль берега подгоняемым попутным ветром, всё оказалось куда сложней чем предполагалось, и заставило немало понервничать даже меня, а что уж говорить о Татьяне? На последних километрах мы попали в шторм. Вопреки нашим желаниям, ветер оказался не южный, а юго-восточный. Это почувствовалось когда прошли половину пути. Поначалу шло всё хорошо. Двигаясь вдоль берега в северо-западном направлении мы не ощущали его, да и волны практически не было, потому как находились под прикрытием острова. Но когда вышли на открытое пространство, сполна ощутили всю мощь этой стихии. Береговая линия тут меняет направление на северо-восточное. В итоге, мы оказались боком к этой, постоянно усиливающейся волне. Понимая теперь бессмысленность затеи идти вблизи берега, повторяя все его изгибы, взяли курс прямо на исток реки, пытаясь успеть проскочить оставшиеся три километра, пока волна не достигла критических размеров. В итоге оказались на значительном удалении от берега, где на нас обрушилась набирающая мощь метровая волна. Здесь на 30 километрах открытого пространства её ничто не сдерживало. Мы оказались в самом конце этого гигантского плеса, где она набирала максимальную силу. Наша лодка хорошо держит волну, но идти при такой внушительной волне боком вне всяких правил. Риск был серьёзный, и оказаться в холодной воде вдали от берега очень не хотелось. Вопреки всем этим правилам, единственно верным решением оставался путь только вперёд. Сложно описать чувства, которые испытываешь в этот момент когда приближается водяная гора втрое выше лодки и кажется, вот-вот тебя сейчас накроет. Сердце замирает, и нет никаких мыслей, кроме как удержать лодку и не дать ей опрокинутся. Спасало лишь то, что волна была относительно пологая. Сжав в кулак всё самообладание, приходилось держать курс, лавируя среди этих волн, не позволяя им опрокинуть лодку, и разворачиваясь кормой к волне каждый раз, когда набегал вал критических размеров. Последние два километра таких испытаний показались вечностью. Упираясь что есть сил, от напряжения мы не чувствовали рук и не ощущали усталости. И какой же это был момент счастья, когда перед ними неожиданно открылось начало реки. Этот момент можно выразить одной фразой – «Ура, мы спасены». Развернули лодку носом по волне, и через минуту нас вынесло в реку. Тишина и гладь окружила нас здесь. Стоило лишь покинуть озеро и такой вот поразительный контраст.

В течение всего маршрута нам сопутствовала тихая, почти безветренная погода. И вот угораздило, в последний момент хватануть шторм. Ну просто мистика какая-то. Горы Путорана решили на прощанье показать свой нрав. Теперь всё это было позади, и далее нас ждал неспешный сплав по знакомой нам уже реке, фактически отдых. Сразу появилось ощущение, что маршрут заканчивается. Нескрываемый восторг и ликование от того, что всё у нас получилось. Было пройдено, что до этого казалось таким призрачным и недосягаемым. И даже с опережением графика. Теперь надо было думать как использовать это оставшееся время, чтобы не придти слишком рано в Норильск, и не платить лишние дни за проживание в гостинице, в ожидании самолёта, потому как у нас были обратные билеты на конкретную дату.

Описывать реку Рыбную нет никакого смысла. Путь по ней достаточно подробно описан в первом повествовании. Никаких выдающихся ландшафтов тут нет. По берегам мёртвый лес. В верхнем течении реки очень сложно найти место для стоянки. Берега сильно захламлены, либо заболочены. Ниже шансов больше, появляется много песчаных намытых кос с зелёными лужайками травы, и зарослями ивняка по берегам. Но при ближайшем знакомстве они оказываются болотом. Но даже если место хорошее, то с подходом к воде целая проблема – у кромки воды ноги засасывает глина. Поэтому мы становились в проверенных местах – в устье Большой Лонгачи и на пороге Орон. На последнем, несмотря даже на мёртвый лес, вообще красиво. Сам порог очень красив. Особенно при большой воде. Вдоль всего порога очень много уютных мест для стоянки. Место очень посещаемое. Туда возят аэроходом большие группы туристов на экскурсии.

Несмотря на жаркие июль и август уровень воды в этом году почти не понизился. В связи с этим реку Рыбную было нынче не узнать. Многие безобидные в прошлом перекаты превратились в довольно мощные, большой протяжённости пороги. При прохождении их мы почувствовали даже прилив адреналина. Потому как был риск реально налететь на камни. В то же время, шиверы доставившие нам неудобства в прошлый раз, нынче оказались под водой и мы их проскочили, даже не заметив. На плёсе, где река течёт на юг, опять столкнулись со встречным ветром, дующим здесь против течения и поднимающим огромную волну. Пришлось вновь упираться. Самое неприятное - этот пятикилометровый плёс почти без течения. В итоге встречный ветер ощутимо тормозил движение, пытаясь повернуть лодку вспять. Ко всему уже начинало темнеть, и пора было подумать о ночлеге. Несколько раз выходили на берег в поиске места для стоянки, но везде были камни и кочки. А на единственной удачной полянке обнаружили свежую медвежью кучу. Естественно, нам не захотелось ночевать рядом с таким соседством.

После нескольких таких безуспешных причаливаний, едва не проскочили место с удобным выходом на берег, представляющим собой намытую здесь рекой галечную косу. Но место под палатку пришлось расчищать, освобождая его от частокола берёзового молодняка.

Автор этого повествования

Зато здесь было идеальная защита от ветра, и прекрасный подход к воде. Всеми своими параметрами место располагало к днёвке. Тем более она нам была необходима после столь напряжённого перехода. Поэтому весь следующий день посвятили отдыху. И опять как по заказу, он выдался тёплым и солнечным.